武漢連夜建三所“方艙醫(yī)院”

縱觀我國(guó)歷史,,疫情并不少見(jiàn)。在殷墟出土的甲骨文中,,便有“蠱”“疾”等文字的記載,,“癘”字亦多見(jiàn)于《尚書(shū)》《山海經(jīng)》,這表明,,中國(guó)人很早就對(duì)疫病有初步了解。

在與瘟疫抗?fàn)幍倪^(guò)程中,,古人積累了豐富的知識(shí)和寶貴的經(jīng)驗(yàn),。今天,青年君就和你一塊兒,看看古人戰(zhàn)“疫”中有哪些“良方”“妙計(jì)”,,值得我們思考與借鑒,。

疫情怎么傳播?“病從口入”和接觸

“疫者,,民皆病也,。”

這是東漢許慎在《說(shuō)文解字》中對(duì)“疫”的注解,??梢?jiàn),在古代,,人們就認(rèn)為“疫”是有傳染性和流行性的,。那么,疫情又是如何傳染,、流行起來(lái)的呢,?

首先是通過(guò)呼吸道傳染。宋代醫(yī)學(xué)家楊士瀛編撰的《仁齋直指方論》中就有提到:“不可入癆瘵之門(mén)吊喪問(wèn)疾,,衣服器皿中,,皆能乘虛而染觸焉?!?

清代醫(yī)學(xué)家王清任在《醫(yī)林改錯(cuò)》中也說(shuō),,“遇天行觸濁氣之瘟疫,由口鼻而入氣管,,由氣管而達(dá)于血管,。”

病從口入,,變質(zhì)和受污染的食物也會(huì)傳染,。《論語(yǔ)·鄉(xiāng)塘》中,,子曰:“魚(yú)餒而肉敗,,不食;色惡,,不食,;臭惡,不食,?!薄凹廊獠怀鋈眨鋈?,不食之矣,?!?

東漢著名醫(yī)學(xué)家張仲景在《金匱要略》一書(shū)中科學(xué)地介紹了因食物不潔引發(fā)的各種后果:“穢飯、餒肉,、臭魚(yú)食之皆傷人”“凡蜂,、蠅、蟲(chóng),、蚊等集食之上,,食之致瘺”。

接觸同樣是疫情傳染的渠道之一,。東晉葛洪所著的《肘后備急方》曾提到,,馬鼻疽的傳染“乃因人體上先有瘡而乘馬,馬汗及毛入瘡中”,。

古代醫(yī)家還認(rèn)識(shí)到蒼蠅等昆蟲(chóng)是疫情傳播的重要媒介,,清代汪期蓮的《瘟疫匯編》就有記載:“瘟疫大行,有紅頭青蠅千百為群,,凡入人家,,必有患瘟而死者?!?

此外,,古人還注意到,疫情的發(fā)生與氣候變化,、季節(jié)交替有著一定關(guān)聯(lián),。《周禮·天官·疾醫(yī)》記載:“四時(shí)皆有癘疾,,春時(shí)有痟首疾,,夏時(shí)有癢疥疾,秋時(shí)有瘧寒疾,,冬時(shí)有漱上氣疾,。”

疫情如何控制,?隔離

許多典籍都表明,,隔離,是控制疫情進(jìn)一步擴(kuò)散的有效辦法,。

西漢時(shí)期的《黃帝內(nèi)經(jīng)·素問(wèn)·刺法論》認(rèn)為:“五疫之至,,皆相染易,無(wú)問(wèn)大小,,病狀相似,,不施救療,如何可得不相移易者,?”接著提出防止傳染需要“避其毒氣”,,即避免與患者接觸,。

了解了病理和傳播渠道,“隔離觀察治療”應(yīng)運(yùn)而生,。《漢書(shū)·平帝記》載:“元始二年(公元二年),,旱蝗,,民疾疫者,舍空邸第,,為置醫(yī)藥,。”就是說(shuō),,西漢末王莽掌權(quán)時(shí)就有了隔離治療的觀念,。

魏晉南北朝時(shí)期,已經(jīng)有了主動(dòng)居家隔離的案例——即便這樣會(huì)導(dǎo)致日常政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)問(wèn)題,。

《晉書(shū)·王彪之傳》稱東晉“永和末,,多疾疫。舊制,,朝臣家有時(shí)疾,,染易三人以上者,身雖無(wú)病,,百日不得入宮,。”

《南齊書(shū)·文惠太子傳》中也提到,,蕭齊太子長(zhǎng)懋“與竟陵王子良俱好釋氏,,立六疾館以養(yǎng)窮民”,在疫情暴發(fā)期,,“六疾館”可以成為類似“方艙醫(yī)院”的隔離之所,。

盛唐時(shí)期,國(guó)力強(qiáng)盛,,疫情出現(xiàn)后,,長(zhǎng)安城內(nèi)醫(yī)療慈善機(jī)構(gòu)甚多,官辦有“養(yǎng)疾坊”,、民辦有“病坊”,,寺院辦有“悲田坊”或是“福田院”,這些都是專門(mén)醫(yī)治或隔離病人的場(chǎng)所,。

宋至清,,阻止疫情傳播的“隔離”措施更加“冷酷”,即便親人也不能接觸,。

南宋初曾任“中書(shū)舍人”的朱翌在筆記小說(shuō)《猗覺(jué)寮雜記》中說(shuō):“江南病疫之家,,往往至親皆絕跡,,不敢問(wèn)疾,恐相染也,?!泵鞔挻蠛嘣凇兑乃子洝芬步ㄗh:“凡患痘瘡,無(wú)論父母兄弟妻子,,俱一切避匿不相見(jiàn),。”

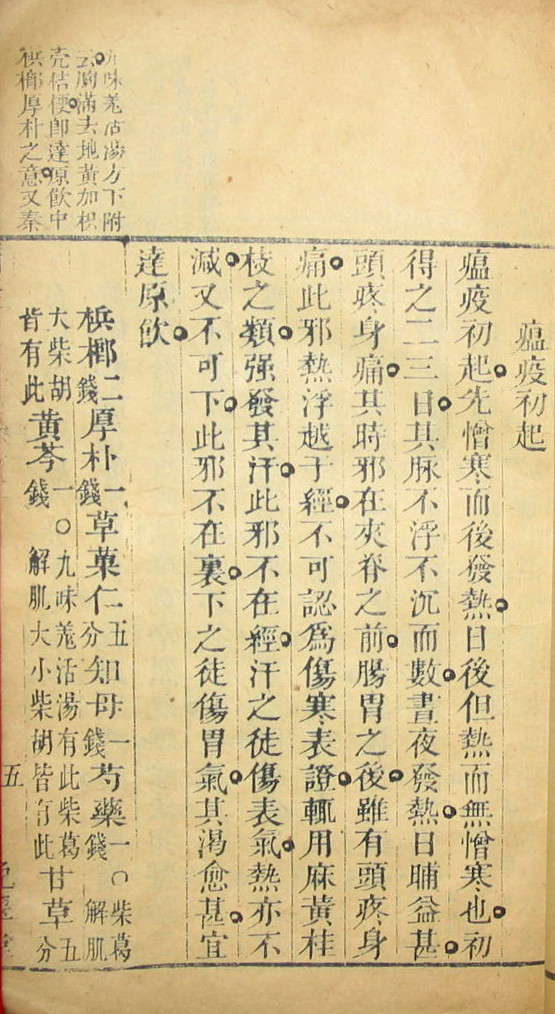

我國(guó)古代瘟疫病專著《溫疫論》,。資料圖片

至于具體的治療之法,我國(guó)古代眾多醫(yī)學(xué)家對(duì)各種不同的傳染病進(jìn)行了許多有效的探索,,總結(jié)出許多治疫的經(jīng)驗(yàn),。名醫(yī)孫思邈要求醫(yī)生在救治病人時(shí)“不得瞻前顧后,自慮吉兇,,護(hù)惜身命”,,他還收治了被社會(huì)歧視的慢性傳染病麻風(fēng)患者600多人,醫(yī)德,、醫(yī)術(shù)均為后世景仰,。

防疫重在預(yù)防:勤洗手、戴口罩

我國(guó)古代對(duì)于疫情的預(yù)防也非常重視,。

《黃帝內(nèi)經(jīng)》中已明確提出:“圣人不治已病治未病,,不治已亂治未亂?!苯鹪拇蠹抑坏闹斓は凇兜は姆ā分懈侵苯诱f(shuō)道:“與其救療于有病之后,,不若攝養(yǎng)于無(wú)病之前?!逼饺找匾晱?qiáng)身健體,、加強(qiáng)營(yíng)養(yǎng),增強(qiáng)抗病能力,。

今人一直呼吁大家“勤洗手”以保持個(gè)人衛(wèi)生,,古代同樣如此?!抖Y記·玉藻》中記載:“日五盥,。蓋謂洗手不嫌頻數(shù)耳?!闭f(shuō)的是每天要洗五次臉,,而洗手的次數(shù)那是越多越好了。

值得一提的是,,《馬可·波羅行記》中提到,,“元制規(guī)定,,向大汗獻(xiàn)食者,皆用絹巾蒙口鼻,,以防唾沫污染食品”,,表明中國(guó)人元代便有使用“口罩”的習(xí)慣。

環(huán)境衛(wèi)生對(duì)疫情防治也必不可少,,必須重視環(huán)境治理,,消除安全隱患。宋人溫革《瑣碎錄》建議:“溝渠通浚,,屋宇潔凈無(wú)穢氣,不生瘟疫病”,。

消毒同樣是防止疫情的好辦法,,當(dāng)然,受制于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,,古代的消毒技術(shù)比較有限,,多為“熏”或“蒸”。

端午習(xí)俗之一掛菖蒲就與避疫有關(guān)

《周禮·秋官》篇載有人們用莽草,、嘉草等燒熏驅(qū)蟲(chóng),、驅(qū)病的記錄。李時(shí)珍《本草綱目》中有載:“天行瘟疫,,取初病人的衣物,,于甑上蒸過(guò),則一家不染,?!?

清代羅世瑤在《行軍方便便方》一書(shū)中也說(shuō):“將初病疫氣人貼肉布衫,于蒸籠內(nèi)蒸一柱香,,久則全軍不染,。”

古代社會(huì)生產(chǎn)力雖不發(fā)達(dá),,但頑強(qiáng)奮進(jìn)的炎黃子孫仍依靠自己的智慧以及不懈努力,,為抗擊疫情做出了艱苦卓絕的努力。歷史的經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)證明,,中國(guó)是一個(gè)勇于并善于抗擊疫病的國(guó)度,,如今,在新冠肺炎疫情防控的關(guān)鍵階段,,我們更應(yīng)該堅(jiān)定必勝信心,,奮力奪取疫情防控阻擊戰(zhàn)的全面勝利。

(編輯:鑫火)

體重輕就能半價(jià)旅游?提防“低價(jià)游”新套路

體重輕就能半價(jià)旅游?提防“低價(jià)游”新套路 掃碼領(lǐng)“五險(xiǎn)一金補(bǔ)貼”,?當(dāng)心,,是詐騙!

掃碼領(lǐng)“五險(xiǎn)一金補(bǔ)貼”,?當(dāng)心,,是詐騙! “內(nèi)部指標(biāo)”“證書(shū)掛靠”都是坑 警惕各種“求職陷阱”

“內(nèi)部指標(biāo)”“證書(shū)掛靠”都是坑 警惕各種“求職陷阱” 三河禁用紅色招牌,蜜雪冰城都變綠了,?媒體實(shí)地探訪

三河禁用紅色招牌,蜜雪冰城都變綠了,?媒體實(shí)地探訪