在我們的普遍印象中,無論是古希臘雕塑還是敦煌壁畫,,亦或是龍門石窟和秦兵馬俑,,好像都是一副色彩單一、素凈,、滄桑的模樣。然而年輕時的它們并非如此,。今天就讓小編還原一下文物當(dāng)年的樣子,,幫大家打破這個“誤解”吧!

你以為我是古雕塑

其實(shí)我是炫彩“手辦”

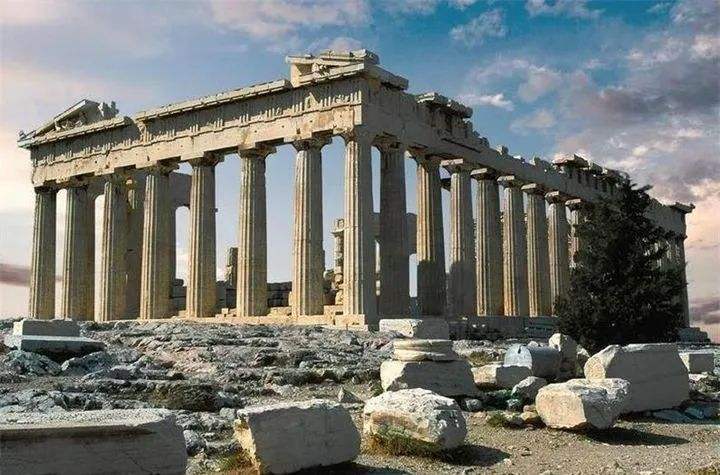

無論是中國古雕塑還是羅馬古雕塑,,它們在古時都不是我們?nèi)缃窨吹降膯我簧{(diào)的模樣,。由于受國力、文化,、及帝王喜好等因素的影響,,中國雕塑往往會被涂上不同的顏色。而在古希臘,,人們也喜歡給雕塑們穿上色彩繽紛的衣服,,且色彩是他們宗教觀的反映,具有宗教象征意義,。這些雕塑經(jīng)歷了風(fēng)化,、水蝕、戰(zhàn)火等因素的破壞,,使得雕塑紛紛褪色,,變成了如今我們看到的模樣。

秦兵馬俑 復(fù)原前后

龍門石窟 三維數(shù)字化虛擬復(fù)原

左邊為陪葬雕像“Phrasikleia Kore”,,右邊為“Gods in Color”展覽的上色復(fù)原版

左邊為特洛伊弓箭手雕塑,,右邊為“Gods in Color”展覽的上色復(fù)原版

上方為伊斯坦布爾博物館館藏的雕塑,下方為“Gods in Color”展覽的上色復(fù)原版

我本多彩

只是被時光沖淡了顏色

在古時,,中國畫講究“形”,,而“形”離不開“色”,即便是中國傳統(tǒng)上一直強(qiáng)調(diào)的“墨”也有五色之分,,“形”和“色”一起表現(xiàn)各種物體的特點(diǎn),,所以莫高窟內(nèi)用色豐富倒也不顯奇怪啦!由于壁面的損壞和褪色,,一些壁畫變成了如今這副灰不溜秋的樣子了,。

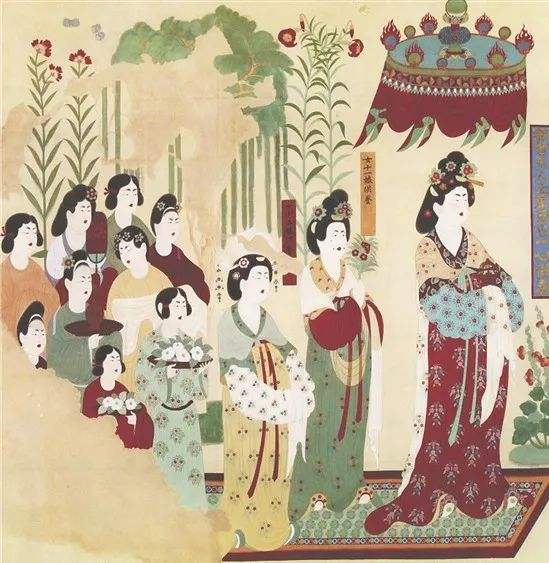

上為莫高窟《都督夫人太原王氏禮佛圖》,下為段文杰復(fù)原臨摹作

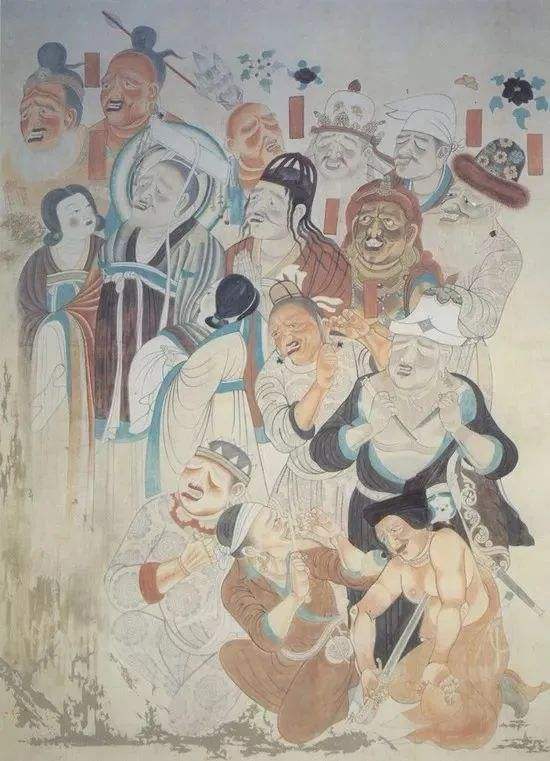

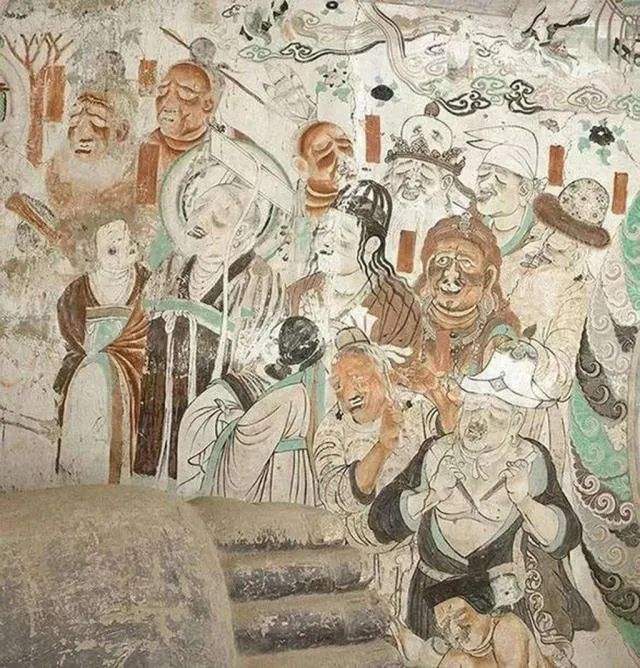

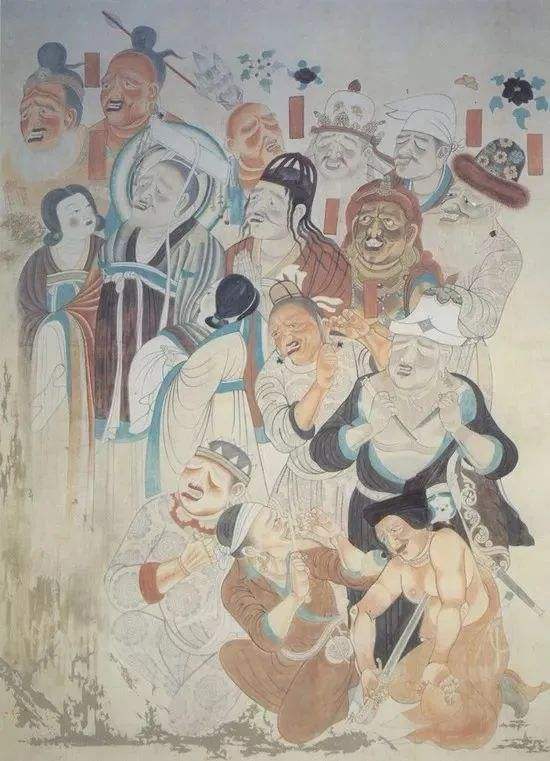

上為莫高窟《各國王子舉哀圖》,,下為段文杰復(fù)原臨摹作

左作為莫高窟壁畫,,右為楊東苗臨摹品

左作為莫高窟《回鶻王禮佛圖》,,右為楊東苗臨摹品

告別“性冷淡風(fēng)”

重回古時“農(nóng)家樂”

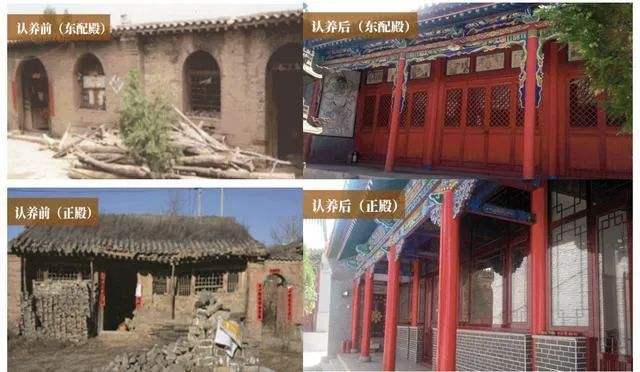

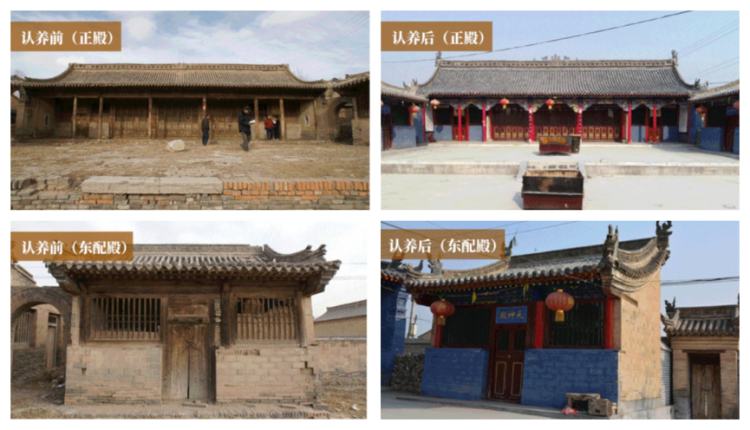

自古以來,中國的古建筑都有森嚴(yán)的等級區(qū)別,,而作為建筑裝飾的彩畫更是建筑等級的重要標(biāo)志,。經(jīng)過修繕后的古建筑從一身高級灰變回了五顏六色的“農(nóng)家樂”,這可能就是老祖宗們的審美吧,,從來不會考慮我們現(xiàn)代人的眼光呀,!

沈陽故宮大政殿 修復(fù)前后

忻州弘佛寺修繕前后 (來源《新京報(bào)》)

帕特農(nóng)神殿 顏色復(fù)原前后

青銅器并不青

“18k黃金”再放金光

要知道,青銅其實(shí)是銅混合鉛或錫的合金,,比例好的青銅器被古人稱為“吉金”,,因?yàn)檫@些器物剛鑄造出來的樣子金光閃閃的,看著就非常吉祥,!而如今我們看到的青銅器之所以是青色的,,是因?yàn)榍嚆~器這么長的時間一直埋在泥土里,所以生銹啦,!

何尊(原件)

鸮尊(原件)

上面這兩個青銅器,,是我們所熟知的青銅器的樣子,但是下面這兩件,,是不是能打破你以往對青銅器顏色的認(rèn)知呢,!

西漢長信宮燈(原件)

叔五父銅匜(原件)

穿越時光,下面這個青銅器,,“年輕”的時候應(yīng)該是什么模樣的呢,?

上圖為班簋 (原件),下圖為班簋 (仿制品)

歲月和時間不僅洗刷了文物身上的顏色,,也賦予了文物新的意義,,也是我們覺得文物美麗無比的原因。就像杜拉斯說的:“那時候,,你還很美麗,,人人都說你美。現(xiàn)在,,我是特意來說,,我覺得現(xiàn)在的你比年輕的時候更美。與你那時的面貌相比,,我更愛你現(xiàn)在備受摧殘的面容,。”

編輯:紅研

好消息:2021全國素質(zhì)教育新課堂教研成果評選開始了,,主要有論文,、課件、微課教案評選等。同時開展第十四屆“正心杯”全國校園科幻寫作繪畫大賽,。主辦單位:《山西科技報(bào)·今日文教》編輯部,、中國中小學(xué)教育藝術(shù)教與學(xué)研究中心、《作家報(bào)社》,、北京正念正心國學(xué)文化研究院,、中華文教網(wǎng)等。咨詢電話,;010-89456159 微信:15011204522 QQ:1062421792

體重輕就能半價(jià)旅游,?提防“低價(jià)游”新套路

體重輕就能半價(jià)旅游,?提防“低價(jià)游”新套路 掃碼領(lǐng)“五險(xiǎn)一金補(bǔ)貼”,?當(dāng)心,是詐騙,!

掃碼領(lǐng)“五險(xiǎn)一金補(bǔ)貼”,?當(dāng)心,是詐騙,! “內(nèi)部指標(biāo)”“證書掛靠”都是坑 警惕各種“求職陷阱”

“內(nèi)部指標(biāo)”“證書掛靠”都是坑 警惕各種“求職陷阱” 三河禁用紅色招牌,,蜜雪冰城都變綠了,?媒體實(shí)地探訪

三河禁用紅色招牌,,蜜雪冰城都變綠了,?媒體實(shí)地探訪