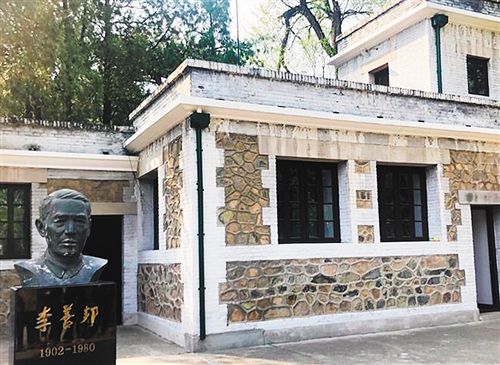

鷲峰地震臺剛建成時,。 (資料圖片)

鷲峰地震臺新貌。 本報記者 郭靜原攝

都說地震研究的基礎(chǔ)在于觀測,,那么積累了一定數(shù)量的觀測數(shù)據(jù)后,地震可以被預(yù)報嗎,?

1975年2月4日發(fā)生的遼寧海城地震,是世界上公認的第一個被成功預(yù)報的大地震,?!半m然地震學(xué)家對這次地震進行了成功的預(yù)報,,但這是經(jīng)驗性的,,實際上并沒有真正掌握地震發(fā)生的內(nèi)在規(guī)律,地震預(yù)測,、預(yù)報還沒有過關(guān)?!敝袊茖W(xué)院院士、我國著名地球物理學(xué)家陳運泰說,。

考驗接踵而至。1976年7月28日,,距離海城約500公里的河北唐山,,僅數(shù)十秒內(nèi),,這座有著百萬人口的城市就被大地震夷為平地——7.8級的唐山地震成為新中國成立以來最為慘重的地震災(zāi)害,。“地震學(xué)家運用海城地震成功預(yù)報的經(jīng)驗于唐山地震,,但事與愿違,使我們認識到經(jīng)驗性方法的局限性,。”陳運泰說:“唐山地震預(yù)報的失敗讓我們清醒認識到,,地震遠不像我們想象的那么簡單,,它看不見也摸不著,,研究大氣可以放氣球或是發(fā)射衛(wèi)星,,研究海洋可以利用潛水器,,但固態(tài)地球的深部,,人類根本無法進入?!?

為了探明地球內(nèi)部,,地震學(xué)家決定給地球做“CT”?!暗卣鸩ㄔ诘叵率澜绱┬袝r會和周圍介質(zhì)‘互動’,。我們通過監(jiān)測地震波的一舉一動,對收集來的地震數(shù)據(jù)進行計算和分析,,從而反演得知地球內(nèi)部和震源的性質(zhì)?!标愡\泰告訴經(jīng)濟日報記者,探究地震的孕育過程,,就是分析研究從各種不同傳播路徑下到達地震臺的地震記錄,,以期認識地震發(fā)生的原因及其規(guī)律,,“預(yù)測”地震災(zāi)害的強弱分布,為分秒必爭的地震救援服務(wù),。

地震研究從來都不是一個人或一個臺站的“戰(zhàn)斗”,。目前,,全國已布局1000多座固定臺站,,這些都是地震學(xué)家觀測“地象”的據(jù)點,構(gòu)成一張覆蓋全國的監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),,即國家地震臺網(wǎng),。而對重點地區(qū)更是劃定為“地震實驗場”,,調(diào)集和部署流動臺陣進行重點監(jiān)聽,。

中國地震科學(xué)探測臺陣就是其中的“流動兵團”,,擁有約1500套地震儀,,相當于同等數(shù)量的流動地震臺,,可以根據(jù)需要開展“運動戰(zhàn)”,。中國地震局地球物理所研究員楊建思介紹,固定地震臺站的臺間距約為幾百千米,,而流動地震臺陣的臺間距根據(jù)需要可布設(shè)為幾千米到幾十千米不等,,對于研究天然地震而言,這種針對重點地區(qū)的加密觀測能大幅提高對地下介質(zhì)物性,、結(jié)構(gòu)和過程的認識。

隨著數(shù)字技術(shù)在地震觀測中的大量應(yīng)用,,人類正迎來破解地震密碼的曙光。2008年5月12日,,汶川8.0級地震發(fā)生后,,由陳運泰領(lǐng)導(dǎo)的研究組隨即下載全球地震臺網(wǎng)記錄資料,,進行汶川地震破裂過程反演,。在地震發(fā)生后10多小時,,他們就提交了測定結(jié)果,,明確給出不但汶川,、映秀是重災(zāi)區(qū),北川,、青川一線也為重災(zāi)區(qū)的結(jié)果,。這一重要信息,,被火速發(fā)送至前線指揮部,為部署救援力量提供了寶貴的決策依據(jù),,“極震區(qū)”的概念也從這次地震后廣為人知,。

“一次反演需要的數(shù)據(jù)量太大了,,過去我們拿到地震數(shù)據(jù)進行分析,通常一年半載才能得出測定結(jié)果,,雖然這在學(xué)術(shù)上可能有意義,,但對地震救援工作而言失去了實用價值。目前地震信息通過衛(wèi)星傳到數(shù)據(jù)中心,,再到我們下載資料所用時間仍然有壓縮的空間,。”在陳運泰看來,,隨著5G時代的到來,,一定可以再度創(chuàng)造時間奇跡。

在汶川地震10周年之際,,我國宣布建設(shè)中國地震科學(xué)實驗場,。這塊占地78萬畝、橫跨川甘交界到云南南部的實驗場區(qū)域,,將致力于破解從地震孕育發(fā)生到地面振動以及工程抗震應(yīng)用的全鏈條防震減災(zāi)科技問題,,也是國際上現(xiàn)今唯一針對大陸型強震進行系統(tǒng)研究的地震科學(xué)實驗場。未來3年,,中國地震科學(xué)實驗場還將建成多口數(shù)百米至1000米的地震井下觀測臺陣,,獲取更豐富的地下結(jié)構(gòu)和介質(zhì)觀測數(shù)據(jù)。

應(yīng)急管理部副部長,、中國地震局局長鄭國光表示,,實驗場將凝聚國內(nèi)外、多學(xué)科的地震科研力量,,為實現(xiàn)從科學(xué)統(tǒng)籌不夠的“游擊戰(zhàn)”向圍繞顯著提升地震災(zāi)害防治能力,、聚焦關(guān)鍵科學(xué)問題開展持續(xù)攻關(guān)的“陣地戰(zhàn)”轉(zhuǎn)變。

(編輯:守城)

“護眼臺燈”亂象調(diào)查

“護眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元