久治縣政協(xié)副主席,、多杰旦民族職業(yè)技術(shù)學校校長多杰旦

中華志愿者雜志訊(記者 許順喜 攝影 李希生)他是一名縣政協(xié)副主席,,多年來,,用實際行動錘煉自己,證明自己,,為國家和民族地區(qū)的教育事業(yè)而努力拼搏,;他是一名真正修行者,以大慈大悲的佛教思想普渡著眾生,,用供養(yǎng)的錢財來資助少數(shù)民族的學生,;他是一名校長,把22年的生命時光都毫無保留地獻給了那片雪域圣地的鄉(xiāng)村教育,,在村民們眼中,,他譽為高原雪山深處的“掌燈人。他就是青海省果洛藏族自治州久治縣政協(xié)副主席,、久治縣門堂寺住持,、久治縣多杰旦民族職業(yè)技術(shù)學校校長多杰旦。

久治縣政協(xié)副主席多杰旦在北京接受中華志愿者雜志獨家專訪,。

談起多杰旦,,在公益辦學的教育領(lǐng)域里,很多人都知道他22年堅持公益辦學的事跡,,記者也多次想親臨現(xiàn)場去采訪他,,但由于交通不便等多種原因,始終未能如愿,!這次在北京能夠采訪到多杰旦,,還要感謝資深媒體人李希生,正是因為他的推薦和牽線,,多杰旦在北京參加活動期間,,接受了中華志愿者雜志的獨家專訪。

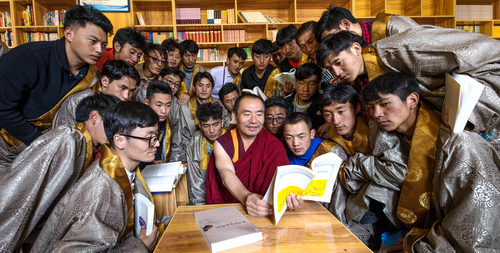

多杰旦與他學生在一起親切交流

走進多杰旦,,給記者留下的印象是,,他身著一身紫紅喇嘛服,講著一口不怎么標準的普通話,,看起來與普通的僧人沒啥區(qū)別,。但一談起他所關(guān)心的公益教育事業(yè),便侃侃而談,。

文化是根:做有民族使命感的教育

“我希望我們的教育,,是有民族使命感的教育。文化是根,,是凝聚國家民族的根本力量,。我希望我們的教育,既能傳授看得見的技能,,更要傳承看不見的文化,。既然要做教育,,即使我再苦再累,都要做對民族對下一代真正負責的好教育,?!倍嘟艿┙邮苤腥A志愿者雜志采訪時說。

多杰旦與著名籃球明星應邀參加2018“姚基金慈善”活動

當記者問您為什么這么關(guān)心教育事業(yè),?多杰旦告訴記者,,由于自己家庭貧困,缺乏文化的教育,,13歲便出家于久治縣門堂寺,,后來的佛學知識還是靠自學而來的。隨著年齡一天天的增長,,當看到牧區(qū)貧困的孩子因沒有學上只能放牧,,當看到很多孤兒沒有學上只能到處流浪。因此,,他深知民族地區(qū)沒有文化的重要性,。

談及門堂鄉(xiāng)當初的環(huán)境,多杰旦告訴記者,,這里除了最原始的畜牧業(yè)以外,,沒有任何其他可以開發(fā)和賴以生存的資源,。所以,,周圍的牧民極度貧困,連看病的錢都沒有,,更談不上供養(yǎng)自己的孩子上學,。當我到眼看著這些孩子一年年長大,很多孩子風餐露宿的在草原上流浪放牧,,學校的大門對于他們來說就像天堂一樣遙遠,!此時我的心里非常焦急。

多杰旦所畫《黃財神》拍賣后全部用于慈善教育事業(yè)

一九九六年,,多杰旦仁波切偶然受到“SOS”國際兒童村"的啟發(fā),,決定為這些貧苦的牧民孩子創(chuàng)辦一所學校。但他深知對于一個草原的牧民家庭來說,,供養(yǎng)一個上學的孩子有多么的艱難,,更何況寺廟里還有許多活佛收留的孤兒和流浪兒童,所以,,按照多杰旦的計劃,,這所學校除了解決他們九年義務制教育,也要為這些孩子解決他們九年之中最起碼的衣食住行,。

嘔心瀝血:玉則希望小學終于圓夢

為了創(chuàng)辦這所學校,,多杰旦仁波切毅然決定推遲自己閉關(guān)修行的計劃,,克服一切困難,一級一級向上申請,;為了讓門堂鄉(xiāng)的牧民從根本上擺脫貧窮與落后,,提高牧民子女文化素養(yǎng),振興教育事業(yè),。1997年時任果洛藏族自治州政協(xié)委員,、久治縣人大代表、門堂寺民管會主任多杰旦仁波切,,在久治縣政府的支持下,,有他倡導,自籌資金創(chuàng)建了門堂鄉(xiāng)年保玉則希望小學終于于1997年8月23日正式創(chuàng)辦,。

據(jù)多杰旦講,,年保玉則希望小學建成后,所有入學的貧困學生全是免費,,包括就餐和住宿,。但教學的教師在三年的教學中都是志愿者,是沒有工資的,,就連自己吃飯都要自己做,,因為學校有規(guī)定,教師是決對不能吃學生的飯菜,。

多杰旦與他學生在一起親切交流

即便是這樣,,當初也只有13名老師,9個學生,,很多孩子還是不愿意到學校接受教育,,為了讓這些牧民的孩子能夠盡早學到知識,他經(jīng)常親自走訪貧困牧民,,曉之以情,,動之以理的游說,爭取讓貧困孩子接受教育,。

多杰旦經(jīng)過十年的艱苦與努力,,現(xiàn)如今的門堂鄉(xiāng)年保玉則希望小學,無論是教學水平還是校園環(huán)境都得到了巨大改善,。

時代變遷:多杰旦再創(chuàng)辦職業(yè)學校

隨著時代的變遷,,多杰旦發(fā)現(xiàn),近年來果洛藏族自治州和周邊地區(qū)初,、高中畢業(yè)的孩子,,經(jīng)常因為貧窮或其他原因而輟學,除了放牧,,他們沒有其他選擇,。對于經(jīng)濟文化相對落后的果洛藏族自治州,,培育一名初中或高中生異常艱難,他們的失學,,意味著國家及學生家庭多年的培養(yǎng)教育和傾心付出即將付諸東流,,他們都是西部的人才,如果他們掌握的知識不能學以致用,、不能培養(yǎng)為一技之長,,就是極大的浪費。

多杰旦民族職業(yè)技術(shù)學校的老師正在為學生授課

為了幫助政府大力推動教育事業(yè),,繼續(xù)培養(yǎng)提高這些學生的文化水平,,讓他們擁有一技之長,解決他們未來的就業(yè)問題,,使這些孩子未來成為建設(shè)家鄉(xiāng)的中堅力量,,多杰旦仁波切又向州政府提出了創(chuàng)辦職業(yè)學校的申請。

鑒于創(chuàng)辦職業(yè)學校在久治縣乃至果洛藏族自治州都屬于空白,,2007年州政府根據(jù)《教育法》,、《民辦教育促進法》、國務院《關(guān)于大力推動民族教育工作的決定》和《關(guān)于加強果洛藏族自治州教育發(fā)展的決定》,,按照《果洛藏族自治州職業(yè)教育工作方案》,,批準成立了“果洛藏族自治州多杰旦民族職業(yè)學校”,。

多杰旦民族職業(yè)技術(shù)學校的學生正在學習唐卡制作

久治縣多杰旦民族職業(yè)技術(shù)學校于2008年開始籌建,,2010年8月18日,經(jīng)過近3年的報批籌備,,在果洛州和久治縣州縣領(lǐng)導,、教育局領(lǐng)導以及其他相關(guān)上級部門領(lǐng)導的大力支持下,,在多杰旦仁波切的倡導和不懈努力下,,在全社會各界愛心人士的捐助和幫助下,融匯著無數(shù)人愛和希望的多杰旦民族職業(yè)學校終于迎來了開學典禮的一天,。

2010年8月,,這所占地面積94000平方米,建筑面積8000平方米,,其中教學用房2513.06平方米,,宿舍5355.43平方米的多杰旦民族職業(yè)技術(shù)學校正式建成為一所三年學制、全日制民辦中等技術(shù)職業(yè)技術(shù)學校(寄宿制),。學校除了開設(shè)國家規(guī)定的漢語,、英語、數(shù)學,、計算機等課程外,,還設(shè)有藏醫(yī)醫(yī)療與藏藥,、傳統(tǒng)唐卡制作、民族服裝設(shè)計與裁縫,、民族傳統(tǒng)音樂與舞蹈,、旅游服務與管理、藏漢文秘等多種以弘揚傳統(tǒng)文化為主等技能課程,。它和全國其它職業(yè)學校不同之處,,就是該校是一所非營利性質(zhì)公益學校,也正是因為它的存在,,才使得更多貧困家庭的孩子享受到了免費教育和增長知識的機會,。

公益教育:以修行之心永遠在路上

現(xiàn)如今,久治縣多杰旦民族職業(yè)技術(shù)學校已經(jīng)從當初容納100多么名貧困學生增長到現(xiàn)在的1300多名學生,,可以說在不斷減少著當貧困地區(qū)教育的縮影,,而多杰旦也在面臨著越來越多的資金壓力。但他告訴記者,,在公益教育的這條路上,,他不會退縮,愿意為教育事業(yè)的拼搏永遠在路上,。

多杰旦,,現(xiàn)年53歲,從1997年始在海拔近4000米青藏高原開始建校,,從只有3個老師,,24個學生的小學開始,直到建起了可以容納1300多名的果洛藏族自治州最大的民族中職示范學校,,又創(chuàng)歷史性的把幾所大學的試驗教學點搬進了鄉(xiāng)村職校校園,。他目前雖然患有糖尿病,但通過自己的努力,,做到了讓貧困孩子“知識改變命運”,。

久治縣多杰旦民族職業(yè)技術(shù)學校全貌

如果我們把多杰旦的生命比作是一條河,那么20余載的付出就像一條條細微的溪流奔淌在高原上,,滋潤著鄉(xiāng)村的荒蕪,。他把22年的生命時光都毫無保留地獻給了那片雪域圣地的鄉(xiāng)村教育,在村民們眼中,,他就是高原雪山深處的“掌燈人”,,他22年燃燒不息,以修行之心,,公益之心永遠行走在路上,,譜寫著貧困孩子們?nèi)松凶钪匾钠隆?

多杰旦,1967年10月25日出生于青海省果洛州久治縣門堂鄉(xiāng)。現(xiàn)任青海省果洛藏族自治州久治縣政協(xié)副主席,、果洛州第十四屆人大代表,、果洛州佛教協(xié)會常務理事、門堂寺光明妙乘院住持,、久治縣多杰旦民族職業(yè)技術(shù)學校校長,、青海省年保玉則慈善基金會創(chuàng)始人。

(編輯:鑫果)

“護眼臺燈”亂象調(diào)查

“護眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機,?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機,? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元