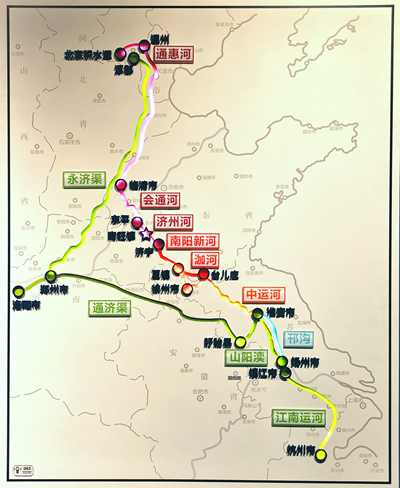

中國大運(yùn)河示意圖

濟(jì)寧市內(nèi)的古運(yùn)河 陳鼎

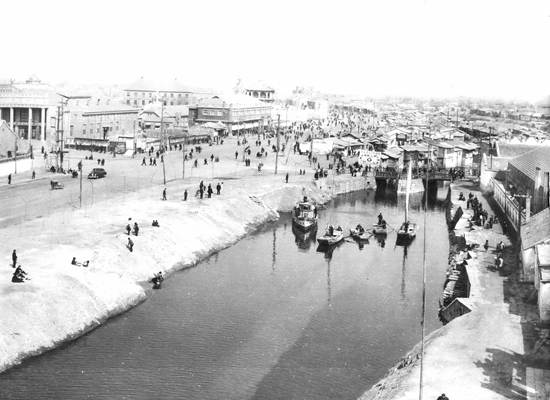

1964年的濟(jì)寧古運(yùn)河 中共濟(jì)寧市委宣傳部供圖

南旺分水嶺遺址 楊煥勇/攝

《孔子為魯司寇圖軸》(明) 陳鼎/攝

祭孔大典現(xiàn)場 楊國慶/攝

夫子洞 陳鼎/攝

南池湖畔的李白,、杜甫像 陳鼎/攝

太白樓 李暉/攝

濟(jì)寧之名在歷史上首次出現(xiàn)于元代,。“濟(jì)”字取自古代“四瀆”(中國古代對四條獨(dú)流入海的河流的合稱,即長江、黃河、淮河、濟(jì)水)之一的古濟(jì)水,又因濟(jì)寧地勢較高不畏洪水,,故又取“寧”字,意為“濟(jì)水安寧”,。名字既源于水便與水結(jié)緣,,一條大運(yùn)河貫穿其間,溝通了南北,,也為濟(jì)寧攜來了生機(jī)與繁榮,。

若再向前翻閱這片土地的歷史,便會發(fā)現(xiàn),這里還是孔子和儒家思想的誕生地,,而一代詩仙李白也曾在其仗劍云游的一生中以此為家23年,。這便是濟(jì)寧,一座詩意儒風(fēng)里的運(yùn)河之都,。

太白樓上有謫仙

濟(jì)寧市的太白樓路熙熙攘攘,。在這條路北側(cè)的那段明代城墻上建有一幢古樸的樓閣,此樓為雙層重檐歇山頂建筑,,斗拱飛檐,,坐北朝南,面寬7間,,東西長30米,,南北進(jìn)深13米。其二層屋檐下懸有一塊楷書匾額,,上書“太白樓”三個大字,。樓閣盡顯唐代風(fēng)韻,配以四周院內(nèi)的青松翠柏,、花草石徑,,壯觀而典雅。

不難想到,,“太白樓”之名應(yīng)是源于那位大唐“詩仙”李白,。唐開元十三年(公元725年),二十五歲的李白“仗劍去國,,辭親遠(yuǎn)游”,,離開家鄉(xiāng)唐劍南道綿州昌隆縣青蓮鄉(xiāng)(今四川省江油市青蓮鎮(zhèn))。游歷兩年后,,于安陸壽山娶了許圉師的孫女許氏為妻。

唐開元十八年(公元730年)李白初次來到長安,,見到了慕名前來拜訪他的賀知章,。李白將其詩作《蜀道難》展示給賀知章,賀知章觀后贊許不已,,稱李白為“謫仙人”,,其解金龜換酒與李白對飲亦被傳為一段佳話。然而后來李白于長安拜謁各方達(dá)官顯貴均沒能獲得想要的結(jié)果,,加之遭到權(quán)貴讒毀,,于是郁郁不得志的李白心灰意冷,遂于唐開元二十四年(公元736年)攜妻子許氏和女兒平陽來到了任城縣(今山東濟(jì)寧市),,并寓居了23年,。

李白為何選擇了任城縣?首先是為了投靠親友。李白的不少族親都在東魯一帶為官,,其六叔父是任城縣縣令,,兄長是中都縣(今汶上縣)縣令,族弟在單父縣(今單縣)當(dāng)主簿,,遠(yuǎn)房的從祖在濟(jì)寧做太守,,近世族祖在魯郡(今兗州)任都督。應(yīng)該說,,這些在任城縣及周邊地區(qū)為官的親人讓李白可以在任城居有所依,,生活無憂。

其次是為了學(xué)習(xí)劍術(shù),。李白自幼酷愛劍術(shù),,而當(dāng)時因劍術(shù)高超被稱為“劍圣”的擊劍名人裴昊正居住在任城,李白在其所作《五月東魯行答汶上翁》一詩中寫道:“顧余不及仕,,學(xué)劍來山東,。”其中提到的師從之人便是裴旻,。同時,,任城雖然遠(yuǎn)離長安,但是其為古代魯國故地,,儒家,、兵家、墨家文化歷史悠久,,底蘊(yùn)豐厚,;黃河、淮河,、濟(jì)水,、汶水、泗水等河流又在此交匯,,交通便利,。當(dāng)時的眾多名人權(quán)貴也都在此居住或?yàn)楣伲@更方便了李白游歷隱居,、拜謁訪友,,有助于實(shí)現(xiàn)其政治抱負(fù)。此外,,任城的制酒業(yè)也十分發(fā)達(dá),,這對于一生酷愛飲酒的李白而言,自然也成了他決定寓居在任城的一個重要原因,。

李白來到任城的第二年,,他的兒子出生,,取名李伯禽,然而就在三年后,,唐開元二十八年(公元740年),,許氏病故,那一年李白四十歲,。唐天寶元年(公元742年),,由于得到唐玄宗李隆基之妹玉真公主與當(dāng)時的著名隱士元丹丘的舉薦,四十二歲的李白被唐玄宗征召入京,。李白接到朝廷的詔令后欣喜非常,,立刻回家與兒女作別并寫下詩作《南陵別兒童入京》以示激動之情,詩中那句“仰天大笑出門去,,我輩豈是蓬蒿人”成為展現(xiàn)李白志向與性情的名句,。

當(dāng)年秋天,李白赴長安,,得到玄宗優(yōu)待,,被任命為翰林院供奉。也許是因?yàn)槔畎啄恰鞍材艽菝颊垩聶?quán)貴,,使我不得開心顏”的個性,,又或是他不喜束縛、隨性不羈的天性,,李白始終沒能獲得唐玄宗的重用,,最終在唐天寶三年(公元744年),不為朝廷所用的李白被“賜金放還”,,離開了長安,。而也正是在返回任城的途中,李白遇到了他的畢生摯友,,杜甫,。

“秋水通溝洫,城隅進(jìn)小船,。晚涼看洗馬,,森木亂鳴蟬。菱熟經(jīng)時雨,,蒲荒八月天。晨朝降白露,,遙憶舊青氈,。”這首描繪任城水鄉(xiāng)秋色的《與任城許主簿游南池》是杜甫游覽任城南池之時(一說為公元737年——筆者注)所作,,有趣的是,,當(dāng)時李白應(yīng)該也已來到任城。多年后的唐天寶三年,李白與杜甫初次相遇在河南洛陽,,兩人一見如故,。同年秋,李杜又約定在梁宋(今河南開封,、商丘一帶)相見,。當(dāng)時,詩人高適亦游歷至此,,三人遂攜手尋訪名勝,、把酒言歡,共度愜意時光,。翌年秋,,李白和杜甫于魯郡再次會面,兩人同游齊州(今山東濟(jì)南一帶),、曲阜,、單父等地。杜甫在其詩作《與李十二白同尋范十隱居》中如此寫道:“醉眠秋共被,,攜手日同行,。”兩人的深厚情誼由此可見,。后聞一多也曾在《唐詩雜論》中比喻李杜的相遇是“青天里太陽和月亮走碰了頭”,。

“醉別復(fù)幾日,登臨遍池臺,。何時石門路,,重有金樽開。秋波落泗水,,海色明徂徠,。飛蓬各自遠(yuǎn),且盡手中杯,?!边@首《魯郡東石門送杜二甫 》是李白于魯郡送別杜甫之時所作,字字句句直抒胸臆,,瀟灑豪邁中幾分傷感思緒綴于其間,。李白與杜甫的交往堪稱中國文學(xué)歷史上的里程碑,兩人的友情亦雖歷經(jīng)千年卻始終為后世稱頌,。

寓居在任城的這23年,,李白人生閱歷豐富,也達(dá)到了其詩歌創(chuàng)作的巔峰時期,。他以任城為中心,,游遍了山東的名山大川,、古跡名勝,也留下了大量傳誦千古的名篇佳作,。如今濟(jì)寧的太白樓便是李白于濟(jì)寧生活,、游歷的見證。太白樓原為酒樓,,李白在任城期間多次于太白樓飲酒賦詩,,還曾于樓上欣賞任城美景后親筆題寫下“壯觀”二字。

唐咸通二年(公元861年)正月,,就在李白離世九十九年后,,吳興人沈光來到任城,其仰慕李白,,遂登上酒樓觀覽,,后寫下《李白酒樓記》,文曰:“至于齊魯,,結(jié)構(gòu)凌云者無限,,獨(dú)斯樓也,廣不逾數(shù)席,,瓦缺椽蠹,,雖樵兒牧豎,過亦指之曰:李白嘗醉于此矣,?!泵骱槲涠哪辏ü?391年),濟(jì)寧左衛(wèi)指揮使狄崇依照原樓的樣式重建了太白酒樓,,還將太白酒樓移至南門城樓東城墻上(即今太白樓址),,并將“酒”字去掉,更名為“太白樓”,。明洪武之后,,太白樓還曾歷經(jīng)清朝、民國時期的數(shù)十次重修,。

眾多歷史名人以及歷朝歷代駐節(jié)或途經(jīng)濟(jì)寧的官員都曾登臨太白樓,,憑吊李白,抒懷古之情,。清乾隆皇帝愛新覺羅·弘歷是駕臨濟(jì)寧次數(shù)最多的帝王,,他曾多次登上太白樓,而每登太白樓乾隆都會乘興賦詩,。

清乾隆三十年(公元1765年)春,,乾隆第四次南巡時第一次來到濟(jì)寧州城并初登太白樓。太白樓上,,乾隆皇帝想起李白與汪倫,、賀知章的情誼以及他們豪飲醉酒的場面,不禁作《登太白樓》一詩:

岧峣高閣俯城闉,,名字猶傳太白真,。

善釀?wù)咄粜胖海e觴惟賀是佳賓,。

良辰漫惜方春餞,,勝跡初探返蹕巡。

禹戒常遵惡旨酒,,醉歌無事取斯人,。

自此之后,乾隆皇帝每次南巡,、東巡,,都會在回程時登上太白樓,觀濟(jì)寧勝景,、品評李白,。

“君不見黃河之水天上來,奔流到海不復(fù)回,。君不見高堂明鏡悲白發(fā),,朝如青絲暮成雪。人生得意須盡歡,,莫使金樽空對月,。天生我材必有用,千金散盡還復(fù)來,?!边@是天寶年間,李白被“賜金放還”后重新走上云游之路時創(chuàng)作的《將進(jìn)酒》中的詩句,??v然懷才不遇,壯志難酬,,依然直爽達(dá)觀,,借酒澆愁后繼續(xù)走筆高歌,這便是李白的精魂,,也是那個走下太白樓的他留給人們的最灑脫的背影,。

濟(jì)運(yùn)分流奪天工

公元前486年,為攻打齊國,,吳王夫差開鑿了一條從揚(yáng)州至淮安的人工渠道——邗溝,,其也成了中國大運(yùn)河最早的一段。公元587年,,隋文帝楊堅(jiān)在這條邗溝的基礎(chǔ)上,,于揚(yáng)州開山陽瀆進(jìn)行漕運(yùn),。公元605年至公元610年,隋煬帝楊廣相繼開鑿了從鄭州西北至盱眙的通濟(jì)渠,、鄭州至涿郡(今北京西南郊)的永濟(jì)渠以及鎮(zhèn)江至杭州的江南運(yùn)河,。至此,以洛陽為中心,,北起北京,,南至杭州的隋代南北大運(yùn)河形成。

公元1272年,,元世祖忽必烈在建立元朝后遷都燕京(今北京),,南北大運(yùn)河也由于政治中心的轉(zhuǎn)移而改道。自至元二十年(公元1283年)到至元三十年(公元1293年),,從濟(jì)寧至東平的濟(jì)州河,、從東平縣安山至臨清的會通河以及從通州至北京積水潭的通惠河相繼開鑿?fù)戤叄瑥拇?,杭州來的漕運(yùn)船便可直接駛?cè)氡本┏莾?nèi),,京杭大運(yùn)河全線貫通,而濟(jì)寧也因這條溝通南北的重要水路的開通成為舉足輕重的“運(yùn)河之都”,。

若細(xì)看地圖便可知曉濟(jì)寧被稱為“運(yùn)河之都”的原因,。濟(jì)寧處于整條京杭大運(yùn)河的中心位置,“居運(yùn)道之中”,,而京杭大運(yùn)河又與黃河交匯于濟(jì)寧以北地帶,。因此,濟(jì)寧可謂“南控江淮,,北接京畿”的大運(yùn)河沖要所在,。同時,大運(yùn)河全線的制高點(diǎn)正位于濟(jì)寧境內(nèi)被稱為“水脊”的南旺,,此處若水量不足便可導(dǎo)致大運(yùn)河的斷航,,故濟(jì)寧通則全河活,濟(jì)寧塞則全河滯,。

由于濟(jì)寧地理位置的獨(dú)特性和重要性,,元明清三代的朝廷都十分關(guān)注濟(jì)寧,將濟(jì)寧運(yùn)道的治理與維護(hù)視為貫通大運(yùn)河的關(guān)鍵,,列為朝廷事務(wù)的重中之重,,甚至將最高司運(yùn)機(jī)構(gòu)常設(shè)于濟(jì)寧,并持續(xù)派遣重臣高官及水利專家前往濟(jì)寧治運(yùn)司運(yùn),。此外,,加上省道府州縣的行政機(jī)構(gòu)及其派駐的機(jī)構(gòu),駐濟(jì)寧的各類各級治運(yùn)司運(yùn)以及行政監(jiān)察機(jī)構(gòu)眾多,乃至產(chǎn)生了“七十二衙門”之說,。

在歷任駐節(jié)濟(jì)寧治理黃河,、大運(yùn)河的朝廷大臣中不乏歷史名人。明代水利專家潘季馴曾經(jīng)4次駐節(jié)濟(jì)寧,,出任河道總督,,負(fù)責(zé)河道的治理。潘季馴將治理黃河,、大運(yùn)河作為其生命中最主要的事業(yè),在治河的理論和實(shí)踐方面作出了重要的貢獻(xiàn),,著有治河巨作《河防一覽》等,,黃河,、淮河以及大運(yùn)河在其治理下,持續(xù)穩(wěn)定了多年。明萬歷二十三年(公元1595年)黃河再次泛濫,,水患成災(zāi),75歲的潘季馴再次前往治理,,最終因積勞成疾于治黃的崗位上溘然長逝,。道光十一年(公元1831年),清代愛國政治家,、思想家林則徐被擢升為東河河道總督,,負(fù)責(zé)山東、河南兩省境內(nèi)的黃河,、大運(yùn)河防修事務(wù),。在任期間,林則徐提出了將黃河改道北流等合理建議,,為黃河治理提供了更多的科學(xué)設(shè)想,。

濟(jì)寧的軍事地位也因大運(yùn)河的開通而凸顯出來。元至正十年(公元1350年)朝廷設(shè)濟(jì)寧兵馬司,,共駐扎1.2萬輔漕兵士,,至正十六年(公元1356年),又設(shè)濟(jì)寧樞密分院,。明代,,朝廷設(shè)在濟(jì)寧的司運(yùn)軍事機(jī)構(gòu)為總理河道軍門署,其下又設(shè)有道,、衛(wèi),,主要負(fù)責(zé)節(jié)制南北直隸與河南、山東各道,,駐軍最多時達(dá)到1.3萬人,。清順治初年,朝廷設(shè)立河標(biāo)中軍副將署,,其作為河道總督衙門的直屬機(jī)構(gòu),,成了大運(yùn)河全線上最高司運(yùn)軍職衙門,,總理運(yùn)河防務(wù)。明清兩代,,凡是邊防要地,、重要城鎮(zhèn),都要設(shè)衛(wèi)進(jìn)行鎮(zhèn)守,。一般情況下,,一地設(shè)一衛(wèi),而濟(jì)寧卻始終同時設(shè)有兩衛(wèi),。明代時濟(jì)寧設(shè)濟(jì)寧衛(wèi),、濟(jì)寧左衛(wèi),清代時設(shè)濟(jì)寧衛(wèi),、臨清衛(wèi),,兩衛(wèi)共擁兵1萬余名,加上河標(biāo)各營等,,濟(jì)寧駐軍可達(dá)數(shù)萬人,。

前文中提到,濟(jì)寧能夠獲得歷代朝廷如此重視的原因之一,,便是京杭大運(yùn)河的全線最高處位于濟(jì)寧境內(nèi)的南旺,,此處水源的充足與否直接關(guān)系到大運(yùn)河是否能夠順暢通航。明朝初年,,黃河曾發(fā)生過兩次大的決口,,導(dǎo)致運(yùn)河河道的淤塞,嚴(yán)重阻礙了通航,。明永樂九年(公元1411年)濟(jì)寧同知潘淑正上奏說,,四百五十余里的會通河道已有三分之一發(fā)生了淤塞,若將其疏通,,不僅免去了山東百姓運(yùn)輸上的勞苦,,更能為國家?guī)頍o窮的利益。朝廷于是允準(zhǔn)了奏請,,派著名水利官員,、工部尚書宋禮率軍、民工16.5萬余人疏通運(yùn)河,,并將地處山東丘陵地帶的會通河段作為重點(diǎn),。宋禮后采納了汶上縣民間水利專家白英的建議,修筑了一項(xiàng)被后人譽(yù)為“可與都江堰相媲美”的水利工程,,解決了運(yùn)河的水源問題,,這便是南旺分水樞紐工程。

熟悉汶上縣山水地形的白英在對運(yùn)河進(jìn)行勘察之后,向宋禮提出南旺是運(yùn)河的“水脊”,,應(yīng)在大汶河下游的戴村修壩,,將大汶河水引至南旺再進(jìn)行分流。宋禮采取了此建議,,于戴村修筑了一座土壩,,攔住了汶水使其沿著同時開鑿好的與大運(yùn)河相通的小汶河南下,流向運(yùn)河最高處,,從而解決了大運(yùn)河濟(jì)寧段水量不足的問題,,保證了船只的順利通行。戴村壩后經(jīng)不斷加固,,由土壩逐漸成為石壩,,屹立至今。為了調(diào)節(jié)運(yùn)河的南北流量,,工程還于小汶河與運(yùn)河交匯處的水下建造了石制魚脊?fàn)罘炙b置,將河水分流向南北并調(diào)節(jié)南北分流比例,。民間也由此產(chǎn)生了“七分朝天子,,三分下江南”的說法。

如今的南旺分水樞紐已經(jīng)變?yōu)檫z址,,濟(jì)寧的古運(yùn)河段也早已不再用于通航,,昔日運(yùn)河上繁華喧囂的模樣成了存在于那些黑白舊照與繪畫作品中的圖景。然而在城市里寧靜流淌的古運(yùn)河永遠(yuǎn)都是濟(jì)寧的一部分,,那河就像是一位在此處生活了一輩子的老人,,逢人便會講起那些他曾見證過的這座城里的不朽過往。

圣賢之風(fēng)傳古今

孔凱出生在濟(jì)寧市曲阜市息陬鄉(xiāng)四張曲村,,村里幾乎所有人都與他一樣擁有孔姓,,只是兒時的他尚不知曉這個姓氏意味著什么。小時候,,孔凱的父親經(jīng)常告誡他見人要打招呼,,對長輩稱呼要準(zhǔn)確,要用敬語,。上學(xué)后,,父親也總是在潛移默化中對他進(jìn)行教導(dǎo):驕傲自滿時要謙虛謹(jǐn)慎,犯了錯誤時要總結(jié)改正,。父親對他說:“我們姓孔,,更要懂禮節(jié)知禮儀,做事把握分寸,,約束自己的行為,,努力學(xué)習(xí),努力進(jìn)步?!笨讋P回憶說,,那時村子里的人們都很和善,氛圍和諧,,每家每戶逢年過節(jié)都會在家里的中堂舉行祭拜儀式,,長長的案桌上整齊擺放著牌位,人們上香上供,,畢恭畢敬,。直到后來的某一天,父親對望著那些牌位出神的孔凱講起了孔子的故事,,也說起了孔氏的淵源,,并對他說:你就是孔子的第76代后人。

孔子名丘,,字仲尼,,生于魯襄公二十二年(公元前551年),魯國陬邑(今山東曲阜)人,??鬃拥母赣H名叫叔梁紇,是魯國的武士,,其因統(tǒng)領(lǐng)魯國軍隊(duì)?wèi)?zhàn)勝齊國而立下軍功,,成為魯國的官員,負(fù)責(zé)管理尼山一帶的軍政事務(wù),。叔梁紇年逾六十,,膝下尚無有能力繼承其封位的男孩,于是他來到尼山東側(cè)的顏母莊村向顏家求親,,16歲的顏家三女兒顏徵在欣然同意并嫁給了叔梁紇,。叔梁紇與顏徵在盼子心切,兩人經(jīng)常去尼山前祈禱,,望山神保佑他們早日得子,。顏徵在懷有身孕后也依然前往尼山祈禱并在一次祈禱歸家的途中臨產(chǎn),四下尋不到人家,,顏徵在便只好進(jìn)入一處山洞生下了孔子,,而那個山洞便是后人所說的“夫子洞”。關(guān)于“夫子洞”還有另外一個傳說,,相傳孔子出生后長相奇丑,,頭頂中間低四周高,面有七露:眼露眸,、耳露輪,、口露齒,、鼻露孔。叔梁紇看到孔子的樣貌后,,嘆息不已,,最后竟因嫌棄孔子太過丑陋而將其扔到了野外。難以丟棄親生骨肉的顏徵在進(jìn)山尋找,,最終在一個山洞中找到了孔子并看到一只母虎正在為孔子哺乳,,一只鷹在洞口撲打翅膀?yàn)榭鬃由蕊L(fēng)納涼,這個山洞便是后來的“夫子洞”,。

孩童時期的孔子便對禮儀充滿興趣,,七歲時便知禮、樂,、射,、御、書,、數(shù)六藝,,十幾歲時開始學(xué)習(xí)“周禮”,孜孜以求,,后曰:“吾十有五而志于學(xué),。”(《論語·為政》)

孔子三十歲時已學(xué)有所成,,逐漸形成其理想與思想,開始講學(xué)收徒,,并廣受尊崇,,弟子不斷增加??鬃又钡轿迨畾q時才開始出仕,,后升至魯國大司寇,負(fù)責(zé)管理司法活動,,成了能夠參與國政的官員,。

在孔子的輔佐下,魯國日漸強(qiáng)盛,,這使得與其相鄰的齊國感到恐慌,。齊國于是送美女和馬匹給魯國國君,意圖削弱魯國,,魯國國君也果然中計(jì)從此不理朝政,,孔子因見形勢難以好轉(zhuǎn)加之受到排擠,最后絕望地離開了魯國,,開始了其“周游列國”的旅程,。自魯定公十三年(公元前497年)至魯哀公十一年(公元前484年),,孔子在外周游14年,曾到達(dá)衛(wèi),、陳,、鄭、蔡,、楚等國,,返回故土魯國時已是一位六十八歲的老人。暮年歸魯后的孔子依然堅(jiān)持教學(xué)并開始著手系統(tǒng)地整理堯舜以來的典籍文獻(xiàn),。他研習(xí),、編纂、刪定《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》等著作,,并將它們作為教材教授,、教育其弟子,一生中“弟子蓋三千焉,,身通六藝者七十有二人”,。(《孔子世家》)

孔子創(chuàng)立的儒家學(xué)說以仁為核心,以禮為規(guī)范,,以中庸為方法,,從西漢至清末的2000余年間,始終在中國處于正統(tǒng)地位,,不斷引導(dǎo)著一代又一代人建設(shè)一個美好的大同世界,。從教書育人到治國理政,從反思自身到認(rèn)知萬物,,孔子博大深遠(yuǎn)的思想與智慧深深地烙印在了中華文明的基因里,。

孔子去世后,歷朝歷代的君王都曾追封過孔子,,明清時期,,孔子更是被尊為“至圣先師”“萬世師表”。同時,,為了懷念孔子,,人們還會在孔廟和文廟中舉行一項(xiàng)隆重的祭祀典禮——祭孔大典??鬃尤ナ篮蟮牡诙?,魯哀公在孔子故宅設(shè)堂祭祀孔子,這便是祭孔大典的雛形,。真正意義上的祭孔大典被認(rèn)為始于公元前195年的漢高祖劉邦以“太牢”(皇帝祭天大典)之禮祭孔,。隨著歷代帝王對孔子的褒獎加封,祭孔大典也隨之被不斷完善,,日趨恢宏隆重,。到了清代,,祭孔大典之盛大達(dá)到頂峰,僅乾隆皇帝一人就曾先后8次親臨曲阜拜謁孔子,。

2004年,,孔廟祭孔大典由民間祭孔活動轉(zhuǎn)變?yōu)楣俜郊揽谆顒樱⒃?006年被列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,。如今的祭孔大典包含開城儀式,、孔廟開廟儀式、現(xiàn)代公祭與傳統(tǒng)祭祀四個部分,,通過樂,、歌、舞,、禮四種主要的表達(dá)形式展現(xiàn)儒家文化中“仁者愛人”“以禮立人”等思想精華,,祭祀的樂舞大氣磅礴,震撼心靈,。

第一次觀看祭孔大典時孔凱還在上初中,,雖然無法看懂儀式中的每一處細(xì)節(jié),但那種直抵內(nèi)心的震撼喚醒了他作為孔子后人的驕傲感與使命感,,他很希望自己有一天也可以成為大典列隊(duì)中的一員,。大學(xué)畢業(yè)后,熱愛傳統(tǒng)文化的孔凱被招入了如今的曲阜市三孔文化旅游服務(wù)有限責(zé)任公司,,后被選入演藝部,,從事祭孔大典的相關(guān)工作。他最初從“舞生”開始做起,,跟著老藝人一步一步地學(xué)習(xí)“八佾舞”,,排練時正好是七月,天氣很熱,,太陽很烈,做幾個動作便汗流浹背,,但孔凱卻甘之如飴,,他說跳舞時他的心是虔誠的,他不僅僅是簡單地重復(fù)動作,,而是在向夫子表達(dá)尊崇之情,。2009年9月28日,孔凱站在近200人的隊(duì)伍里,,第一次正式參與祭孔大典的演出,,他的愿望實(shí)現(xiàn)了。

之后孔凱還曾擔(dān)任過祭孔大典中負(fù)責(zé)引領(lǐng)迎送的“禮生”,、負(fù)責(zé)擊鼓的“樂生”,,最后在2013年正式成為“贊禮官”,,負(fù)責(zé)主持儀式的全部流程。2020年5月,,34歲的孔凱被濟(jì)寧市文化和旅游局評為市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目祭孔大典代表性傳承人,。孔子后人再加上傳承人身份,,孔凱感受到的更多是責(zé)任,。為了發(fā)揚(yáng)孔子儒家文化,傳承孔子的品格,,讓更多人了解認(rèn)識傳統(tǒng)文化,,孔凱經(jīng)常走進(jìn)學(xué)校和各地國學(xué)院講授非遺和國學(xué)課程。同時,,在各地文廟普及祭祀的禮儀和規(guī)范,。孔凱覺得,,在當(dāng)今社會,,祭孔大典最直接的作用是對傳統(tǒng)禮儀禮節(jié)的展現(xiàn)。觀看大典的時候,,人們能夠直觀地看到古人如何以傳統(tǒng)的方式施禮致敬,、表達(dá)崇敬之情,這種崇敬不僅是對孔子的,,也是對古代所有先賢先祖,,乃至整個中華文明的?!拔艺J(rèn)為在當(dāng)今文明社會,,我們所說的守禮節(jié)并不是繁文縟節(jié),它更多的是一種對自身氣質(zhì)和品格的提升,。人們都愿意與有禮貌,、知禮節(jié)、懂尺度的人交往相處,,這就是禮節(jié)的意義?,F(xiàn)在我們雖然不再需要跪拜磕頭,但要做合適的事,、對人說合適的話,,這種傳統(tǒng)禮儀中的分寸感是需要學(xué)習(xí)的,我們學(xué)習(xí)的是禮儀的內(nèi)核,,是禮儀文化,,了解、遵守禮儀就是在傳承先人們留下來的精神遺產(chǎn),?!?

在孔凱的家中掛有孔子的畫像,,而孔凱也會時常對自己的孩子講起孔子的故事。他說畫中人是他們的先祖,,孔氏家族綿延2500余年都有賴于他的品德和思想,。他還教導(dǎo)孩子,要懂禮恭謙,、仁愛守信,、“學(xué)而時習(xí)之”……就像當(dāng)年父親教導(dǎo)他的一樣。

(編輯:月兒)

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機(jī),? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元