湖南中醫(yī)藥大學針灸推拿與康復學院常小榮教授團隊賈鋁

慢性咽炎是一種咽部粘膜的慢性炎癥,,可由急性咽炎遷延不愈轉(zhuǎn)為慢性或由其它疾病誘發(fā),。表現(xiàn)癥狀較輕,病情較緩,,自覺咽中不適,、微痛、干癢,、灼熱感,、異物感,咯不出,,吞不下,,且時常清嗓子或干咳,因咽癢而咳嗽,,易受刺激而惡心,、干嘔,干咳痰少而稠,,或痰中帶血,,咽部黏膜暗紅,或咽部黏膜干燥,。臨床檢查常見咽部敏感,,咽部微暗紅,喉底處血絡(luò)擴張,,有散在顆粒,,或有滲出。慢性咽炎病程長,,容易反復發(fā)作,,通常短期難以徹底治愈。

中醫(yī)辯證本病大部分屬于虛證范疇,,常見肺陰虛或肺腎陰虛,。臨床所見以陰虛為主,因體質(zhì)等其它原因,,也會有少許在陰虛基礎(chǔ)上兼“痰凝”或“瘀血”而表現(xiàn)為虛中挾實者,,故本病臨床辯證時須仔細,。

如何通過艾灸治療慢性咽炎?

1. 艾灸操作方法

使用溫和灸,,將艾條的一端點燃,,將燃著的一端對準穴位,距皮膚3~5厘米進行熏灸,。以局部有溫熱感而無灼痛為宜,,一般每處灸15~20分鐘,至皮膚紅暈為度,,每日1次,,7~10天一個療程,,每個療程間可隔3~4天,,灸至有效,因人而異一般1~3月可見效,。

2. 常用穴位及定位

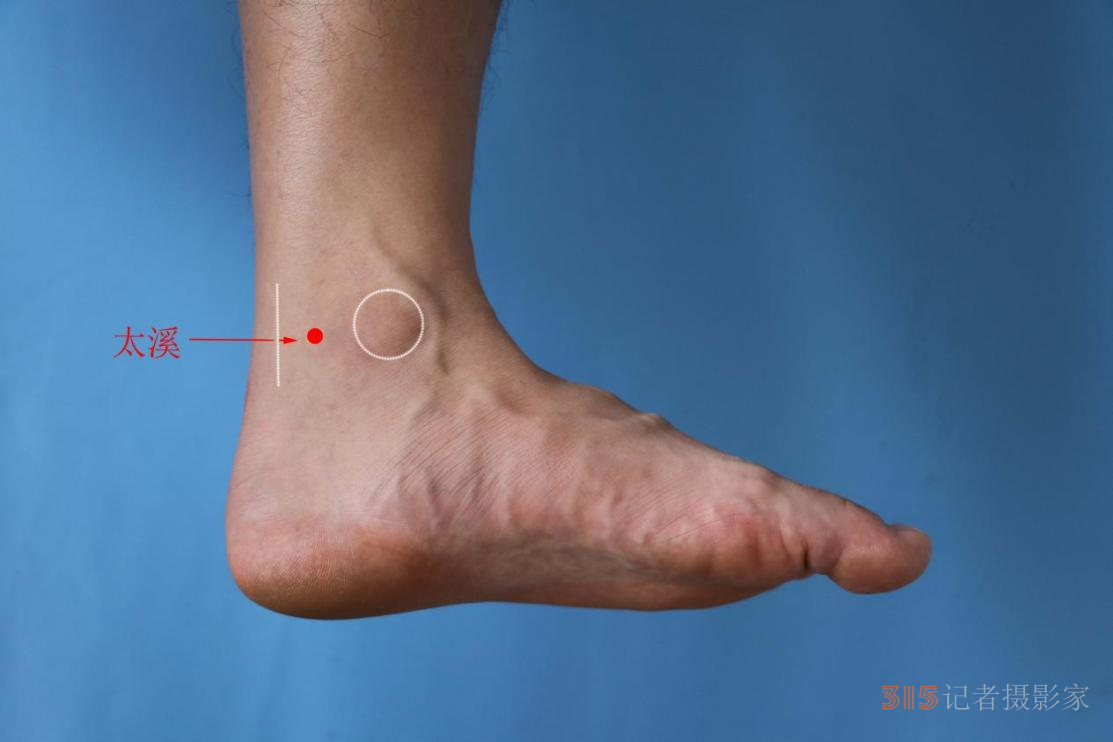

太溪:在足內(nèi)側(cè),內(nèi)踝后方,,當內(nèi)踝尖與跟腱之間的凹陷處,。

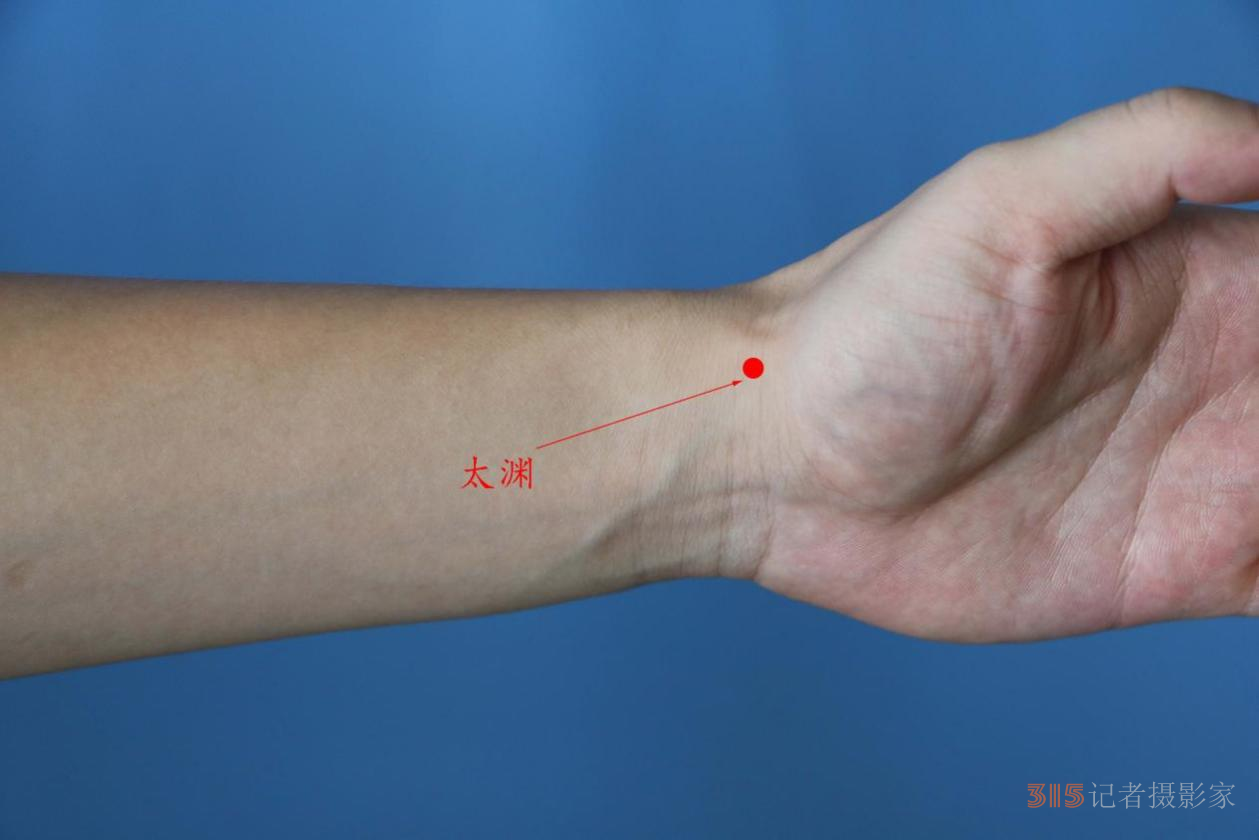

太淵:在腕掌側(cè)橫紋橈側(cè),,橈動脈搏動處,。

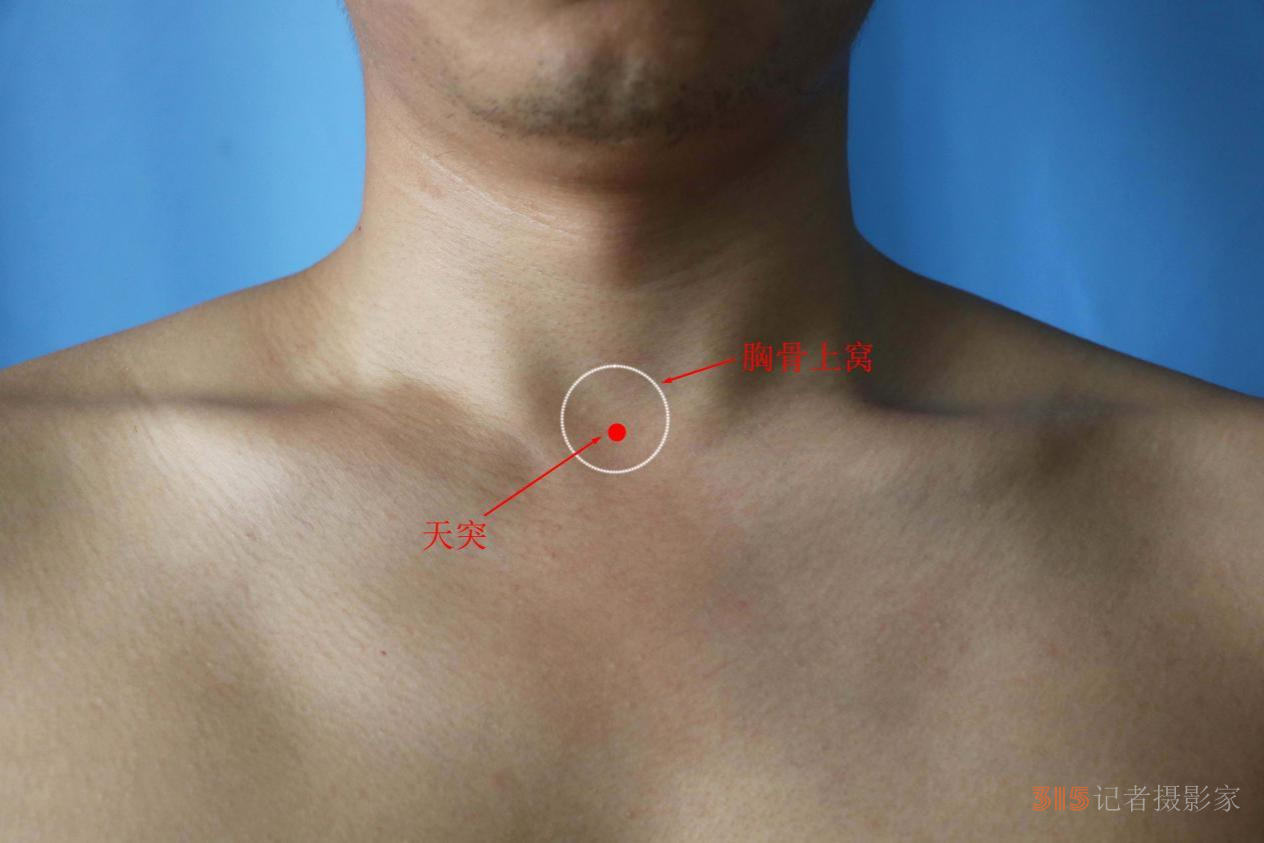

天突:在頸前區(qū),,胸骨上窩中央,,前正中線上。

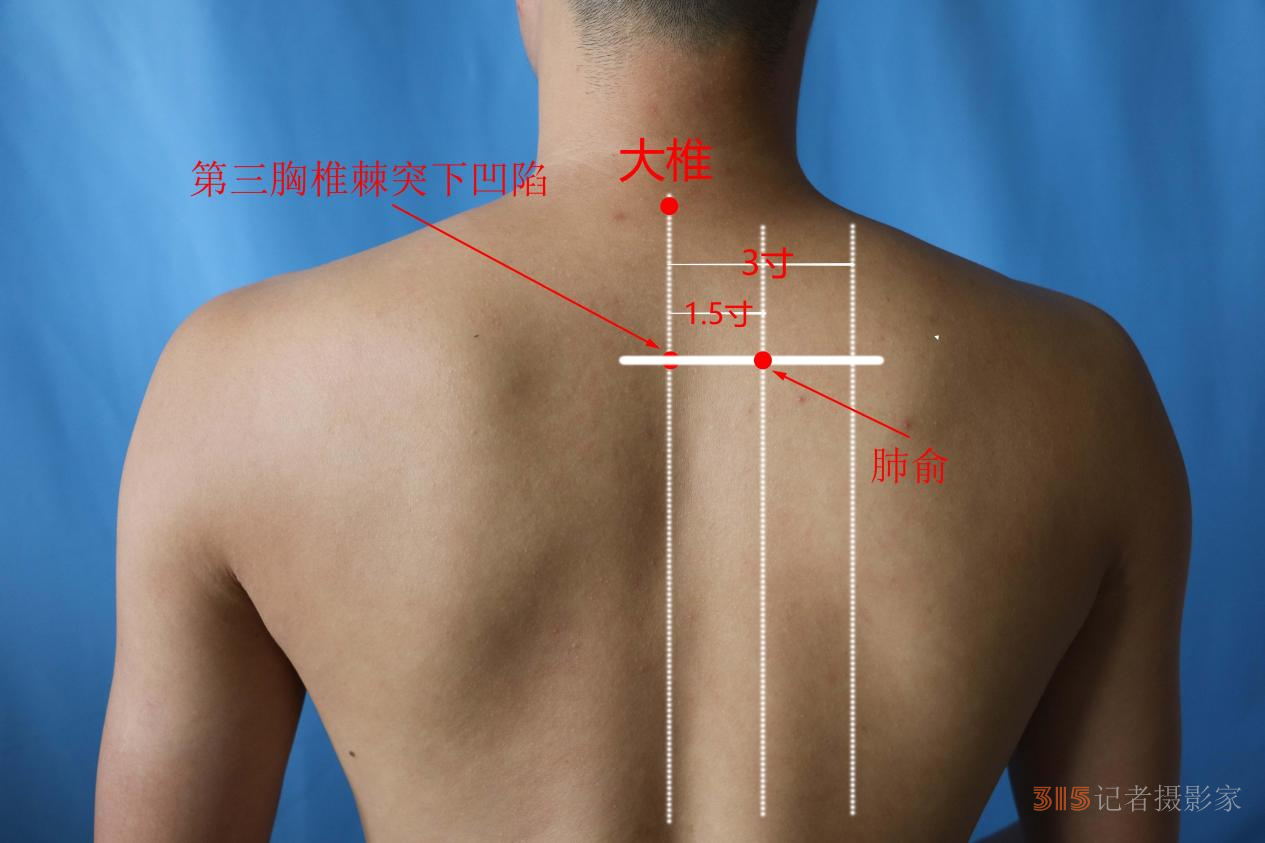

肺俞:在脊柱區(qū),,第3胸椎棘突下,后正中線旁開1.5寸,。

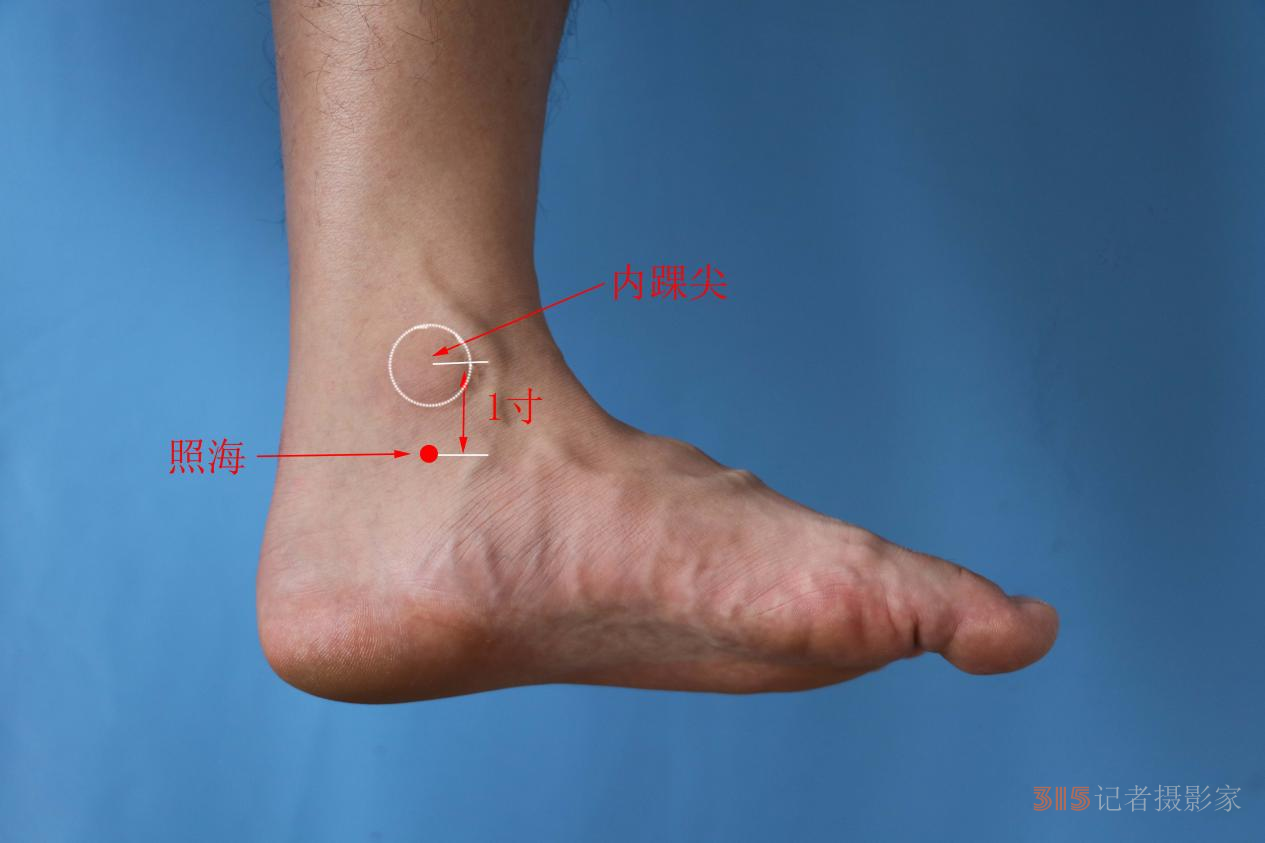

照海:在足內(nèi)側(cè),,內(nèi)踝尖下方凹陷處,。

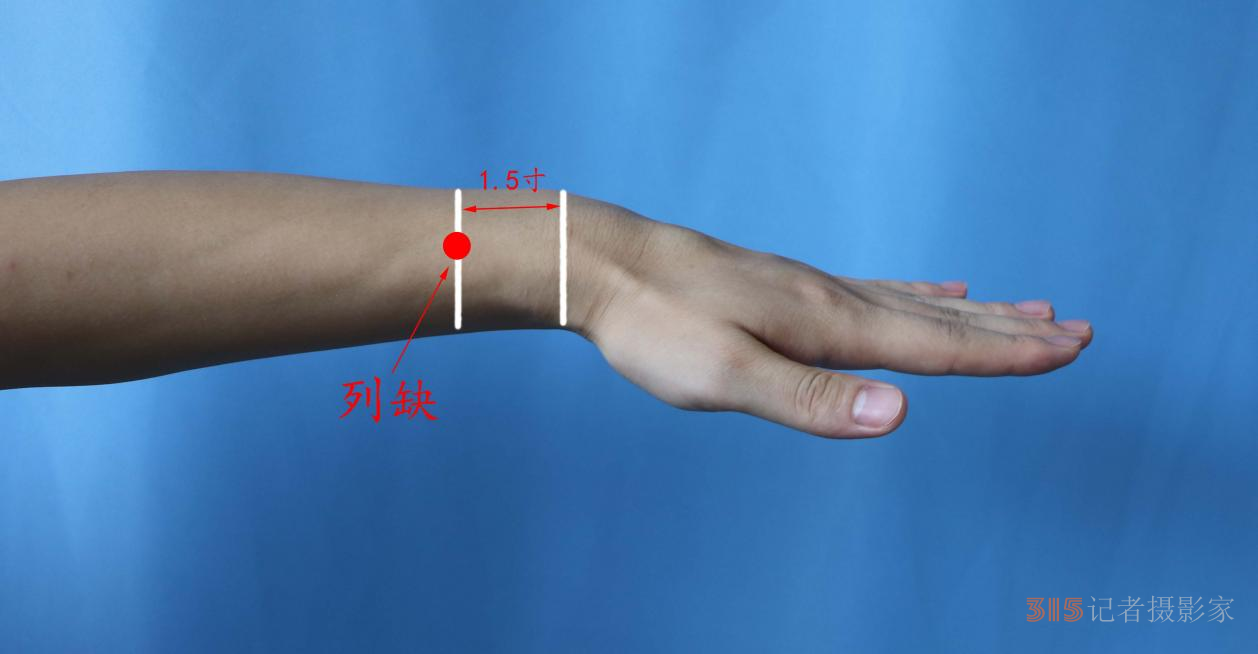

列缺:在前臂橈側(cè)緣,,橈骨莖突上方,,腕橫紋上1.5寸,當肱橈肌與拇長展肌腱之間,。

3. 艾灸注意事項

①單次施灸時間不可過長,,以防燙傷,。

②施灸時,注意避開易燃物品,,以防起火,。

③灸后可飲用熱水,避免飲用涼水,。

④對于皮膚感覺遲鈍者,,用食指和中指置于施灸部位兩側(cè),以感知溫度,,做到既不燙傷皮膚,,又能達到好的效果。

⑤如若灼傷,,可涂以龍膽紫,,并用消毒敷料覆蓋固定,以免感染,。

⑥治療過程中如果出現(xiàn)煩躁等上火癥狀時,應當及時停止,,并增加水分攝入,。

日常生活中怎樣預防調(diào)護慢性咽炎

1. 消除各種致病因素,如果是鼻竇炎引起的,,就應該首先治療鼻竇炎,可改善不適癥狀,。經(jīng)常通風,,保持室內(nèi)空氣清新,,避免接觸粉塵、有害氣體,,如果是職業(yè)者應當規(guī)范佩戴口罩,。

2. 進行適當體育鍛煉,多做戶外運動,,保持健康規(guī)律的作息,增強自身體質(zhì),,積極預防呼吸道感染,。

3. 飲食宜清淡,多喝水,保持口腔清潔,,少接觸煙酒,,多食用富含B族維生素的食物,如動物肝臟,、瘦肉,、魚類、新鮮水果,、綠色蔬菜,、奶類、豆類等,,有利于促進損傷咽部的修復,,并消除呼吸道黏膜的炎癥。摒棄不良飲食習慣,,不食用或少食用辛辣刺激的食物,。

4. 合理安排生活,盡量避免長時間用聲,。保持良好的心態(tài),,避免心情煩悶憂郁,從而提高自身整體免疫力,。

本文由《針灸與健康》雜志主編,、湖南中醫(yī)藥大學針灸重點學科帶頭人常小榮教授進行科學性把關(guān)。

“達醫(yī)曉護”供稿

(編輯:月兒)

“護眼臺燈”亂象調(diào)查

“護眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機,?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機,? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元