這里是中華民族和華夏文明重要發(fā)祥地之一,。

這里有楊官寨、石峁,、秦始皇帝陵等大型遺址,。

這里地下遺存豐富,文化積淀深厚,。

這里就是陜西,。

7月9日,“盛世中華 何以中國”網(wǎng)上主題宣傳在陜西考古博物館啟動,。記者同中外媒體同行一道,,從古絲綢之路的起點西安出發(fā),共同探究“何以中國”的答案,。

【變與不變】

7月中旬的西安,,游人如織。

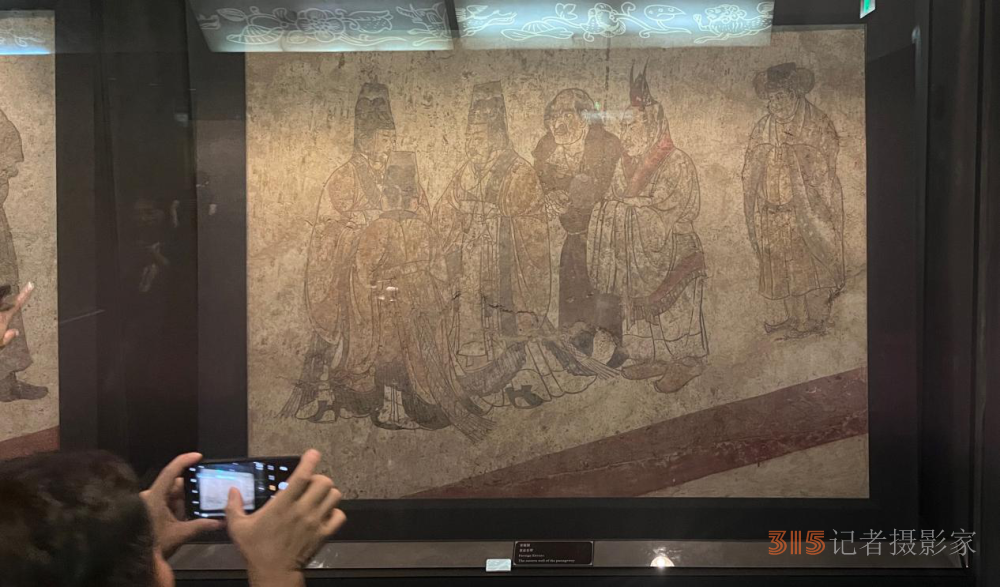

記者一行參觀了陜西歷史博物館獨具特色的唐代壁畫珍品館,,這里共有20多座唐墓的壁畫精品近600幅,,其中69件(組)82幅被定為一級品。

在章懷太子墓壁畫《客使圖》前,,記者駐足良久,。

壁畫左側(cè),三名身穿初唐朝服的官員手執(zhí)笏板,,神情沉穩(wěn)自若,,似乎正在商談事宜。他們身旁站著三名異域使者,,這三位使者均略微躬身,,神情謙卑,,眼神中流露出期盼、等待之意,。這幅壁畫生動地描繪了唐代外交機構(gòu)鴻臚寺官員接待外國使節(jié)的場景,。

記者在壁畫《客使圖》前駐足拍攝。新華社記者 王晶晶 攝

《客使圖》局部(2023年5月11日攝),。新華社記者 李一博 攝

駐足于壁畫《客使圖》前,,絲綢之路和中外交往的盛況盡在眼前。

兩千年前,,這里是令人心馳神往的長安,,人們用“萬邦來朝、八方來儀”贊頌它,;如今,,這里以“兼容并蓄、和合共生”的新面貌擁抱世界,。

【一字千鈞】

從西安出發(fā)向西,,記者一行來到寶雞青銅器博物院。

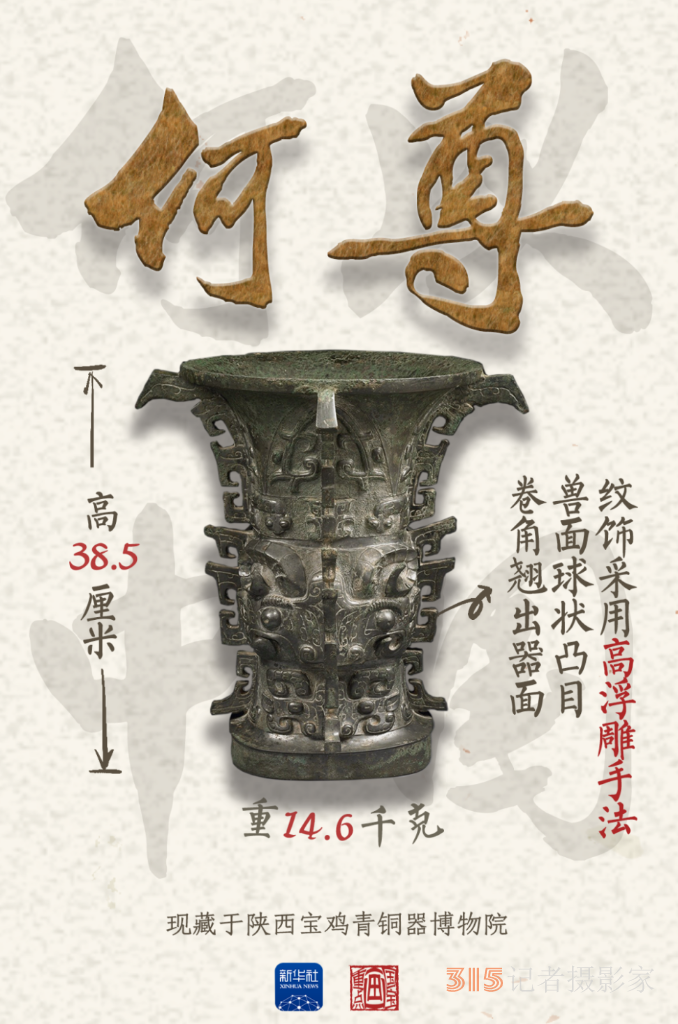

探尋“何以中國”,,必然繞不開何尊。這件來自西周早期的青銅尊,,內(nèi)底部鑄有122字的銘文,,其中“宅茲中國”就是“中國”一詞迄今發(fā)現(xiàn)的最早的文字記載。由于它“身份特殊”,,已經(jīng)報道過多次,,還曾為它繪制“手賬圖解”。

何尊“手賬式圖解”,。(海報制作:王宇軒) 新華社發(fā)

這是寶雞青銅器博物院設(shè)立的何尊特別展,。王靖升攝 新華社發(fā)

“何尊的偉大在于它的銘文價值?!睂氹u青銅器博物院院長寧亞瑩介紹,,何尊中銘文“唯王恭德欲天”中的“德”,表明三千多年前德政的出現(xiàn),,對中國社會產(chǎn)生了極其深遠的影響,。

厚德載物、積德成仁,、儉以養(yǎng)德……“德”字的意義至今影響深遠,。偉大的民族孕育偉大的精神,回望來路,,這些中華民族的精神標識依然銘刻在每一位華夏子孫的骨血中,。

【顏色成歌】

一路向北,,經(jīng)過8個多小時的顛簸,記者一行來到黃土高原北部,、毛烏素沙漠南緣,。這里有一座史前“石頭城”——石峁遺址。

遺址主體為距今約4000年的石砌城址,,城內(nèi)面積逾400萬平方米,,相當(dāng)于六個故宮大。偌大的石峁遺址,,截至目前已發(fā)掘的僅為冰山一角,,而這冰山一角所呈現(xiàn)出的內(nèi)容足以讓我們相信:大約4000多年前,這里曾經(jīng)存在著一個高度繁榮的族群,。

在石峁遺址內(nèi)甕城石墻根底部的地面上,,考古人員發(fā)現(xiàn)了成層、成片分布的壁畫殘塊300余塊,。這些壁畫以白灰面為底,,用紅、黃,、黑,、綠四種顏色繪出幾何形圖案。

這是石峁遺址出土的壁畫殘片,。王靖升攝 新華社發(fā)

壁畫顏料包括鐵紅,、鐵黃、炭黑以及綠土,。目前研究認為,,綠土顏料來源于淺海環(huán)境中的海綠石。石峁遺址地處黃土高原腹地,,距離海洋較遠,,綠色顏料從何來,仍是一個謎,。

歷經(jīng)四千多年,,壁畫依然鮮艷,我們或許能從中一窺祖先對世界的理解,、對美的表達,。四千年前,圖形是語言,,顏色是詩歌,,畫在墻上的壁畫是文明的先聲。

這是石峁遺址內(nèi)部的一條黃色小路,,在青山中脫穎而出,,十分醒目,。新華社記者 王晶晶 攝

站在石峁遺址的露臺上極目遠望,遠處一個個小山峁盡收眼底,。

在這960多萬平方公里的土地上,,腳下小山峁似乎普通得不能再普通。而在這960多萬平方公里的土地下,,有無數(shù)的遺跡遺存,,它們在泥土里沉降,它們是凝固的時光,。

文物背后,,飽含著信仰與尊崇,遺跡之中,,書寫著感知與認同,。何以“中國”?那些超越語言的心動,,或許就是我們尋求的答案,。

(編輯:映雪)

“護眼臺燈”亂象調(diào)查

“護眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機,?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機,? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元