315記者攝影家北京訊 (文圖 金霞 孫玉民)中國北京房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)風(fēng)光秀美,人杰地靈,。這兒民風(fēng)十分淳樸,,文化底蘊(yùn)最為深厚。民間藝術(shù)多姿多彩,,這兒有得天獨厚的地理條件和厚重的傳統(tǒng)文化,,造就了許多獨具特色的民俗表演藝術(shù)。房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)張謝村有一項傳承己久的民間藝術(shù)表演,,世代相傳,,流傳不衰,這就是北京房山張謝村非遺高蹺隊,。據(jù)老人介紹:房山良鄉(xiāng)張謝村高蹺隊是1923年傳入村中,,最開始的名字叫《登云會》。人們覺得想要“登”上云彩,,就必須踩得高,,武藝強(qiáng)。后來改名為《張謝高蹺隊》,,現(xiàn)名為《北京登云文化傳媒公司》,,該公司總經(jīng)理是非遺傳承人錢士臣先生。

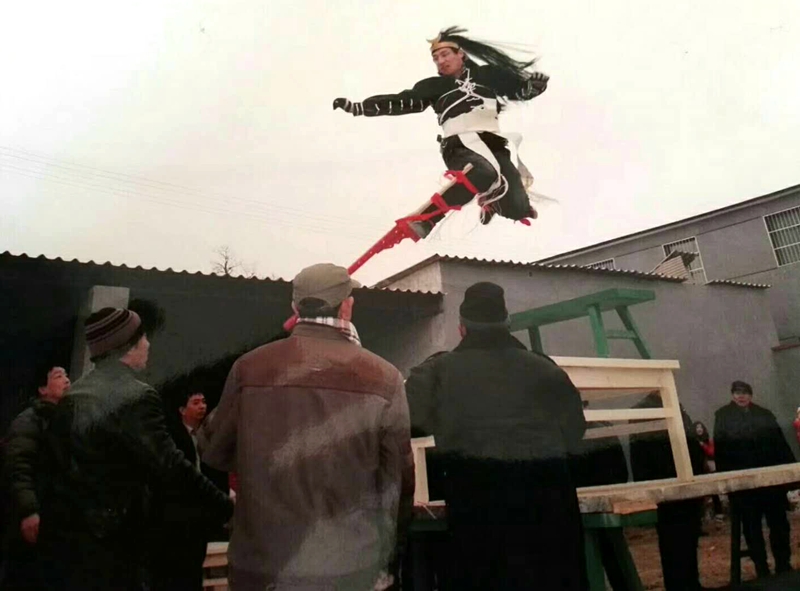

臺上十分鐘,,臺下十年功,!走高蹺必須靠一身真功夫,還要有健康的體魄和過硬的底功,。非遺高蹺傳承人,、北京登云文化傳媒公司總經(jīng)理錢士臣先生介紹:房山良鄉(xiāng)張謝村高蹺隊,過去是業(yè)余的,,現(xiàn)在己成了規(guī)模,,并成立了《北京登云文化傳媒公司》。張謝村60歲以上能走高蹺的有30多人,,會走高蹺的30歲左右的年輕人己近30人,。還有十幾歲的孩子們也學(xué)會了這門絕技。老藝人們言傳身教,,高蹺演技以家族傳承為主,,且角色不變。這也正是房山張謝村非遺高蹺能夠傳承至今的一個原因,。張謝村高蹺隊從創(chuàng)立開始,,就以武和文作為兩種形勢,,他們身穿戲服,,腳踩木質(zhì)高蹺腳,,有金雞獨立,懷中抱月,,蘇苓背劍,,漁翁抓車等精彩表演。每個人都具有自身的特點,。通常觀眾看到演員們穿的衣裝和動作,,就能猜到他們演的是哪位英雄好漢??催^張謝村高蹺隊表演的人都知道,,他們的“絕活”十分厲害,表演花樣頗多,,精彩傳神,。尤其是大跳表演,是從十幾米高的板凳上跳下,,紋絲不動,,其難度如似雜技,表演時驚險壯觀,,妙趣無窮,,深受百姓喜愛!

2018年9月21日,,由北京房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化活動中心和北京登云文化傳媒公司在房山張謝村主辦《首屆中國農(nóng)民豐收節(jié)》,。協(xié)辦單位:北京蘇氏傳媒有限公司和北京千年云居茶文化發(fā)展有限公司。本場活動負(fù)責(zé)人是北京登云文化傳媒公司總經(jīng)理,、非遺傳承人錢士臣先生,。來自全國各地的三百多位藝術(shù)家們參加了此次活動?;顒又蟹沁z高蹺表演,,獅子會,書法畫展,。原創(chuàng)歌手阿美和女中音歌唱家滿靜為大家演唱了不同風(fēng)格的歌曲,。特邀嘉賓(香港衛(wèi)視經(jīng)濟(jì)新聞中心安徽頻道總監(jiān))金霞女士為大家演唱安徽黃梅戲。參加本場活動的藝術(shù)家有:蘇連春,、蘇連瑞,、路海艇、張春平,、郭啟民,、劉民懷、張濤,、杜洪祥,、劉立沙,、趙金生、高玉海,、候振海,、楊建平、丁愛麗,、宮博,、馮錦屏、戴玉森,、李樹,、黃建喜、張大雪,、鄭藝?yán)?、宋鏵然、甄誠,、劉志軍,、唐金振、寶聲,、宋春耕,、樊景文、王興旺,、李樹和,、張東、宋月國,、劉墨雅,、付伯伶、金成子等藝術(shù)家,。

百年傳承,,非遺高蹺。古老的張謝高蹺會,,歷經(jīng)歲月長河的洗禮,,如今煥發(fā)了勃勃生機(jī)。現(xiàn)如今北京登云文化傳媒公司的張謝村高蹺隊淳樸敦厚的高蹺鼓聲響起,,散發(fā)出一種古老而特有的鄉(xiāng)土文化氣息,。他們穿街走巷,參加各種大小型活動,,人們經(jīng)??吹剿麄兊窃频馁挥昂惋L(fēng)采。愿北京登云文化傳媒公司越來越好!愿張謝村非遺高蹺越登越高,!

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī)?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī)? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元