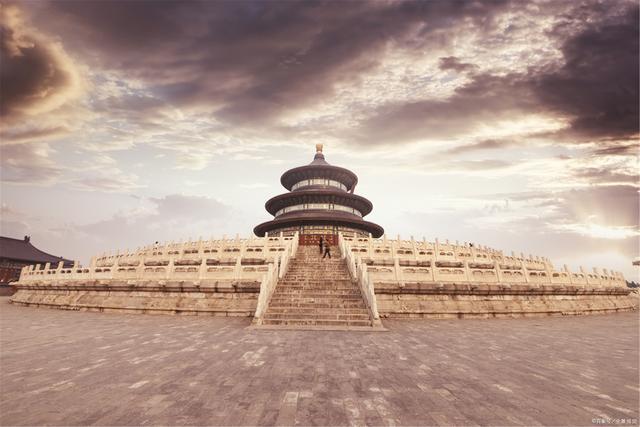

首都北京天安門廣場,,順著前門向南約一公里處有一個天壇公園(步行要走前門東路),,這就是被聯(lián)合國教科文組織列入世界文化遺產名錄、世界上最大的祭天建筑群——天壇所在地,。

作為明清時期歷代帝王祭天,、祈福的場所,,分為內壇和外壇,整個建筑群的形式為南方北圓(象征著天圓地方),,包括圜丘壇,、皇穹宇和祈年殿、皇乾殿等,,整個建筑群宏偉莊嚴,,以嚴謹?shù)慕ㄖ季帧⑵嫣氐慕ㄖ嬙旌凸妍惖慕ㄖb飾著稱于世,,是中國保存下來的最大祭壇建筑群,。

天壇是北京保存完善的皇家建筑之一,其文化價值之高,,深得來自世界各地游客喜愛,,也是北京著名的網(wǎng)紅打卡地。但是如果說北京另外還有一個祭壇,,甚至被稱為“天下第一壇”,,卻不是天壇,,估計很多人對它會很茫然。

沒錯,,北京之西群山之中,,京西古道之上,門頭溝馬鞍山上有一座在遼咸雍年間形成的戒壇,,這才是享有“天下第一壇”稱號的祭壇,。

從前門4大街一直向西走,,過永定河,在國道G108苛蘿坨橋西南不遠處,,著名的徒步戶外圣地門頭溝地區(qū)有一個馬鞍山,,在海拔300余米處,有一坐西朝東的寺廟建筑群,,這就是戒臺寺,。

戒臺寺始建于隋開皇年間,算起來距今已有1400多年歷史,。戒臺寺原名慧聚寺,明朝時期曾被皇帝賜名萬壽禪寺,。戒臺寺在遼代咸雍五年高僧法均在此建了一座佛教戒壇,,于是四方僧眾多來受戒。當時與泉州開元寺,、杭州昭慶寺的戒壇共稱為"全國三大戒壇",,而戒臺寺的戒壇規(guī)模最大,也為全國最大,,故被稱為“天下第一壇”,,因而民間也稱呼為戒壇寺。

戒臺寺在中國佛教界的地位可不一般,其戒壇是可以授佛門的最高戒律菩薩戒的,,被歷代皇帝所重視,。遼代道宗皇帝還親筆抄寫了金字的《大乘三聚戒本》,其一度成為了北方佛教律宗的中心,。后來的帝王一般都會到此進香禮佛,,明朝時期甚至需要皇帝赦諭才可以開壇授戒。

戒臺寺是中國北方保存遼代文物最多,、最完整的寺院,,特別是其保留了的佛塔,,經(jīng)幢、戒壇等均為遼代佛教中十分罕見的珍品,,也因此被列入了國家重點文物保護單位,。

戒臺寺依山而建,殿堂隨山勢而錯落有致,,寺院坐西朝東,,中軸線直至京城皇宮,以戒臺為中心,,依次排列山門殿,、鐘鼓二樓、天王殿,、大雄寶殿,、千佛閣(遺址)、觀音殿和戒臺殿,。 寺院規(guī)模巍峨宏大,,素以"戒壇、奇松,、古洞"而著稱于世,。

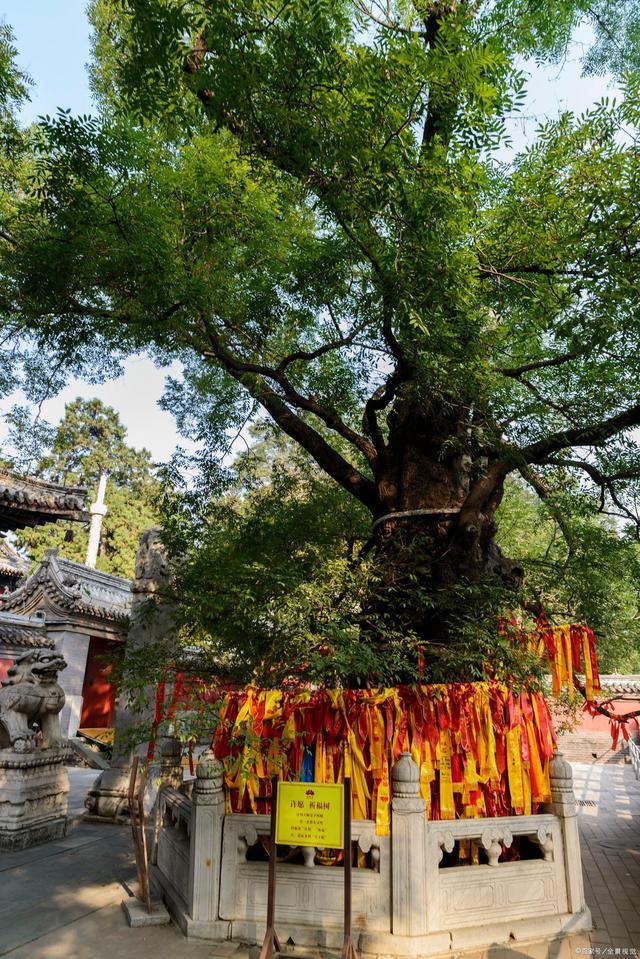

戒臺寺內外滿山清翠,古樹成林,。其中,,國家一二級保護樹木就有88棵,其樹種有油松,、白皮松,、側柏、國槐,、銀杏等,,數(shù)量最多、最為著名的為古松,。經(jīng)歷了千百年風霜雪雨,,每一棵造型奇特,它們記錄著戒臺寺的風風雨雨,,為歷代文人墨客所頌揚的主角,,尤其是九龍松、抱塔松,、臥龍松,、自在松、活動松堪稱古松奇觀,,享有“十大奇松”的美譽,。

戒臺寺的后山有億萬年經(jīng)歷風雨侵蝕形成的許多天然溶洞,,石鐘乳和石筍千姿百態(tài),,而山洞許多曾經(jīng)經(jīng)過人工修整而成石窟,據(jù)說為當年高僧修行之地,,如此密集的石窟寺巖洞群,,在北京是僅此一家,別無分號,。

歷史給我們開了一個玩笑,,人盡皆知的明清時期的天壇沒有成為天下第一壇,而皇城之外戒臺寺的一個戒壇卻成了“天下第一壇”,。

(編輯:映雪)

“護眼臺燈”亂象調查

“護眼臺燈”亂象調查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設備,,如何淪為個人提款機,?

救命的醫(yī)療設備,,如何淪為個人提款機,? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元