王瑤,,中新社總編助理兼攝影部主任、中國攝影家協(xié)會主席

王瑤:女 1970年4月出生于北京,,1997年入黨,。

1988年-1992年中國人民大學(xué)新聞系學(xué)生。

1992年-1998年中國新聞社記者,。

1998年-2000年中國新聞社香港分社攝影部主任,。

2000年-2001年中國新聞社攝影部副主任。

2001年至今赴美國研修,。

11歲以《開學(xué)了》獲1981年全國好新聞一等獎,。

1992年去桂林空難現(xiàn)場采訪報道,,其中一幅照片獲1992年中國新聞獎二等獎。

1996年赴美國亞特蘭大采訪奧運會,,所拍照片獲多個專業(yè)比賽大獎。

1998年以《特首董建華為香港回歸首個賽馬日開鑼》獲中國新聞獎二等獎,,同年獲全國十佳攝影記者稱號,,成為獲此殊榮的第一個女記者。

1999年赴荷蘭參加喬普·斯瓦特世界新聞攝影大師講習(xí)班學(xué)習(xí),。

2000年,以《60歲舞蹈家重返舞臺》組照獲世界新聞攝影比賽(WPP)金獎(荷賽獎),,這是中國記者在荷賽系列獎項中的最高獎項。同年當(dāng)選中央國家機(jī)關(guān)杰出青年,,中央電視臺《東方之子》欄目對她進(jìn)行了采訪。

2001年,,應(yīng)邀擔(dān)任荷賽講習(xí)班中國學(xué)員資格評審人及第九屆國際攝影展評委,,是國際影展最年輕的評委,。2001年底,當(dāng)選中國文聯(lián)全委,,是本屆全委會最年輕的委員,。

2002年,獲第五屆范長江新聞獎,,并當(dāng)選中國女?dāng)z影家協(xié)會副主席及中國攝影家協(xié)會副主席,。

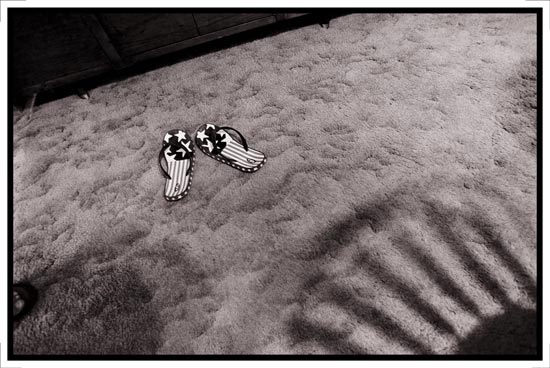

后911之二

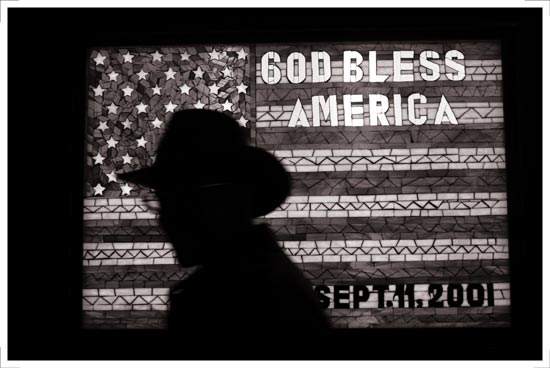

后911之三

王瑤[攝影家] - 經(jīng)歷

2007年11月5日,,中宣部,、人事部,、中國文聯(lián)聯(lián)合在北京人民大會堂隆重舉行第二屆全國中青年德藝雙馨文藝工作者表彰大會,中國攝影家協(xié)會副主席、中國新聞社副總編輯王瑤,,繼先后摘取了世界新聞攝影“荷賽”大獎和中國優(yōu)秀新聞工作者的最高獎——范長江獎之后,,又一次獲此殊榮,。其實,,這位“德藝雙馨”的藝術(shù)家年僅36歲。

2007年11月15日,,北京中國美術(shù)館,。一場別致的展覽“粉墨人生——王瑤京劇攝影作品展”在迷離的光影中粉墨登場,。本次展出的60余幅作品,,是王瑤歷時一年從各京劇院,、戲曲院校臺前幕后拍攝的數(shù)以千計圖片中精選出來的。作者以其女性所獨有的細(xì)膩心思,,用手中相機(jī)為觀眾勾勒出一幅幅梨園深處最原汁原味的光影畫面,;在為期一周的展覽上,展示國粹藝術(shù)所傳承的中華民族人文精神,。

顯然,,作為目前國內(nèi)最優(yōu)秀的青年女?dāng)z影家,,王瑤依然活躍在攝影創(chuàng)作一線,,其代表作《60歲舞蹈家重返舞臺》、《后911》等在國內(nèi)外均取得巨大成功,。

她,,不光是以攝影謀生的人,更是以攝影為生的人,。業(yè)內(nèi)人士更是把她譽為“中國的攝影大使”,。攝影大使比攝影大師更顯得平易近人,盡管她在自己專業(yè)領(lǐng)域的輝煌成就和她對新聞攝影的貢獻(xiàn)都堪稱奇崛,,以大師稱呼并不為過,。

如果你不知道王瑤這個名字,,那么,這就是顯露你對當(dāng)代中國新聞攝影的陌生,。

王瑤——這個名字,,從某種意義上說,就是中國新聞攝影的代名詞,,我們因她而驕傲,,正如同我們因中國籃球大使——姚明、田徑大使——劉翔,、乒乓大使——鄧亞萍,、排球大使——郎平、舞蹈大使——楊麗萍,、音樂大使——譚盾,、鋼琴大使——郎朗而驕傲,是同樣一種由根深蒂固的民族,、國家意識而生發(fā)的美好情懷,。

為了讓世界了解中國,也為了讓中國了解世界,,我們的確需要許許多多像王瑤這樣的“攝影大使”,,三百六十行各行各業(yè)的“大使”。一個人的作為和業(yè)績常常是對萬千心靈的感召,,一個人的艱苦跋涉,、卓絕努力往往是億萬人的心儀,就讓我們一起來重溫一下女?dāng)z影家王瑤那充滿挑戰(zhàn)與傳奇的攝影人生吧……

5歲按快門,,一生戀攝影

5歲——這可是值得天下父母用心記好的年齡,。

想想吧,這或許是千真萬確的真理:5歲的興趣,,決定一生的才藝,。5歲時,莫扎特開始對作曲感興趣,。他一邊看著父親寫樂譜,,一邊自己模仿著涂抹。5歲時,,達(dá)·芬奇開始對繪畫感興趣,。他憑著記憶,在被海水浸濕的松軟沙灘上,,畫出了母親的肖像,。5歲時,錢鐘書開始對文字感興趣,。他和比他大兩三歲的孩子一起上小學(xué)讀書,。王瑤,,也是在5歲時,由酷愛攝影的父親手把手,,教她平生第一次按下了照相機(jī)的快門,。那奇妙的“喀嚓”一聲,強(qiáng)烈地震撼了稚氣未脫的小女孩的心靈,。父親的照相機(jī),,變成了她最最喜愛的大玩具,在她的眼里,,“是能夠變出一切的魔術(shù)箱,。”

正是有了這種童子功的底子,,11歲時,,她才輕而易舉地通過照片《開學(xué)了》,獲得1981年度全國好新聞一等獎,;17歲時,,當(dāng)選為北京中學(xué)生通訊社社長,并于同年舉辦個人攝影作品展,;18歲被保送,、免試進(jìn)入大學(xué)新聞系攝影專業(yè)。攝影愛好,,不僅使王瑤掌握了一種藝術(shù)技能,,更培養(yǎng)了她的綜合素質(zhì)。拍人物就必須和人溝通,,抓新聞就要了解社會,,去采訪就需要外交技巧,在報紙發(fā)作品就得贏得編輯的心……所有這一切,,對一個小女孩來說,,都是一個個發(fā)展個人能力的階梯。

最有趣的是,,王瑤說服央視著名體育解說員宋世雄做她的“模特”,。

在第一屆學(xué)通社招生現(xiàn)場,作為考生的王瑤,,看到宋世雄陪著他的女兒一起來應(yīng)試,,便發(fā)現(xiàn)這是一個難得的新聞攝影題材——“宋世雄和他的女兒”,于是,,馬上前去試探著問:

“宋叔叔,請您和女兒坐一塊兒好嗎,?我想拍張照,?!?

“不行,瞧,,開會了,。”

解說員宋世雄拒絕的口氣也像在解說,,快言快語,,干凈利落。

執(zhí)拗的王瑤動也不動,,同樣用爽利的語句說道:“宋叔叔,,咱們是同行(新聞領(lǐng)域)呀,應(yīng)該互相理解和支持嘛,,麻煩您了,。”聽到一個小姑娘這樣說,,宋世雄也忍不住笑了,。他事后對一位同事說:“這小姑娘,行,!”

小王瑤愣是三兩句話,,就把堂堂電視臺的“大腕兒”給說服了,“乖乖”地擺好姿勢,,走進(jìn)了她的鏡頭,。

無獨有偶。學(xué)通社的小記者就是什么都不怵,,敢闖,。這次,是“六一”兒童節(jié),,在人民大會堂,,由國家領(lǐng)導(dǎo)人接見全國少年兒童代表,場面可謂“巨大”,。

從廣播電臺里聽到這個消息,,小王瑤被職業(yè)意識所激發(fā),趕緊從家里拎著相機(jī)飛奔出門,,拉上自己的小助手,,一路向大會堂趕來。她心想:“全國小朋友的重大活動,,咱們小記者當(dāng)然不能錯過,,要去拍幾張照片呀!”可是,,像這種帶有政治色彩的活動,,沒有采訪證是很難進(jìn)入現(xiàn)場采訪的,。果然,大會堂門前的警衛(wèi)忠于職守,,一把攔住了小記者,。

小王瑤和她的小助手,兩人面面相覷,,剛才的興致勃勃,,變成了現(xiàn)在的悶悶不樂。

這樣的一幕場景,,讓一位好心的叔叔——全國人大常委會委員長彭沖的秘書看在眼里,,并報告了彭沖,。

沒多久,,讓小王瑤和她的小助手大喜過望的情景出現(xiàn)了,這顯得比她們要進(jìn)入大會堂一事更加重要和有意義:委員長彭沖和藹地出現(xiàn)在大會堂門口,,他溫和地對警衛(wèi)說:“應(yīng)該讓這兩個小朋友進(jìn)來啊,。”邊說邊拉起她們的手,,徑直把她們領(lǐng)進(jìn)了貴賓廳,。

大會堂的天花板不勝其高,燈火不勝其亮,,墻上的畫幅不勝其大,,可在小小學(xué)通社記者王瑤的眼里,它們都不如彭沖爺爺俯下身來的微笑顯得有魅力,。王瑤在此見到了鄧穎超和康克清奶奶,,在兩位奶奶的懷抱中感受了溫暖,也幸運地得到了為兩位奶奶拍照的機(jī)會,。

說來也巧,,王瑤與《北京日報》是結(jié)緣的。她在學(xué)通社發(fā)表的第一幅新聞作品,,就刊登在《北京日報》上,。在學(xué)通社成立的那天,《北京日報》總編輯王立行,,對王瑤和另一位小攝影記者說:“現(xiàn)在你們倆就跟我回報社,,我要做個現(xiàn)場考試,看看你們剛剛拍的照片合不合格,?!眱晌恍z影記者高興地坐上了總編的小轎車,心情忐忑不安,也不知自己拍的照片洗出來會是啥樣,。王瑤一遍遍地檢查自己照相機(jī)的設(shè)置是否正確,,以便確認(rèn)她拍到了小記者們第一次領(lǐng)到記者證時的喜悅,。王總編讓攝影部主任王振民接待小記者,,很快她們拍的黑白膠卷就沖洗出來。照片會不會被選用呢,?在這一天余下的時間里,,王瑤總在想這一件事。

第二天上學(xué),,課間操時,,王瑤溜進(jìn)了老師辦公室,她興奮地看到自己拍的照片,,醒目地登在《北京日報》頭版,。剛當(dāng)上學(xué)通社小攝影記者第一天,剛拍的第一幅作品就見報,,預(yù)示著王瑤前程無量,。

無量前程是靠自己的不懈努力開創(chuàng),小王瑤是小記者中跑的路最多的,,發(fā)的照片是最多的,。為拍好勞動著的煤礦工人,她連續(xù)往北京西郊的門頭溝煤礦跑了五六趟,,拍了上百張片子,,才精選出幾幅滿意之作。她第一次體會到,,“手中這幾張薄薄的片子,,是那樣厚實,如同生命一樣具有沉甸甸的分量,。它們就像是自己的生命,。”

鏡頭不是無情物,,向生命的巖層探詢和挖掘富礦,,在此后的攝影生涯中,成為王瑤執(zhí)著而韌性的追求,。

“荷賽”折桂的中國第一女性

在我20多年的采訪經(jīng)歷中,,從未見過像王瑤這么運氣好的人。我們似乎已經(jīng)習(xí)慣了有成就者必得坎坷,,必遭麻煩,,必逢磨難,必嘗痛苦,仿佛惟其如此,,作為采訪者或讀者——我們才會心安,。而王瑤的履歷表所填寫的內(nèi)容就是一串棒棒糖。是誰,,在哪里,,給了她這么多棒棒糖,這是我很想弄明白的題,。

王瑤在1992年從人民大學(xué)新聞系攝影專業(yè)畢業(yè),,來到中國新聞社做攝影記者工作后所得的第一根棒棒糖,就是她參加工作后第一次采訪所拍的照片,,獲得了該年度中國新聞獎二等獎,。

王瑤最初被分配到中新社廣西分社工作,碰到的第一個任務(wù)是采訪發(fā)生在桂林的“11·24”空難,。

這架飛機(jī)從廣州直飛桂林,,發(fā)生空難后乘客無一生還。當(dāng)王瑤趕到事故發(fā)生地時,,武警戰(zhàn)士已經(jīng)里三層外三層嚴(yán)密封鎖了現(xiàn)場,,所有媒體都無法進(jìn)入。情急,、無奈之中,,王瑤化裝成當(dāng)?shù)剞r(nóng)民媳婦,花10塊錢,,找到一位住在“禁區(qū)”內(nèi)的老鄉(xiāng)扮做丈夫,,用自行車馱著她,總算混了進(jìn)去,。

如果有人說,,“失控,才能拍到好照片”,,那么,,恐怕沒有誰會相信。但是,,王瑤面對死難者的親屬,,卻無法控制自己的感情,那些親屬在哭,,她也在哭,,握著相機(jī)的手在顫抖,淚水把取景框打濕,,眼前一片模糊,。此時此刻,,眼前一片模糊的人是最清醒的,而也有些記者對親屬的悲痛不能感同身受,,由于哀容不整或說說笑笑被憤怒的親屬追打,、驅(qū)逐。

鏡頭常帶感情,,畫面直抵人性,,是女?dāng)z影記者王瑤與許多其他攝影者最大的不同。這使她的照片增添了一種攝影技巧之外的吸引人的東西,,不僅吸引,,甚至是震撼,。正是因為這種感情的投入,,王瑤在現(xiàn)場得到了遇難者家屬們的理解,沒有人去打擾她,,讓她安安靜靜地站在遠(yuǎn)處,,用焦距拍攝到了難得拍攝的感人情景。她的新聞攝影作品《悼亡靈》中,,也蘊涵著她本人對死難者深深的哀悼,。

王瑤說:“每一次采訪,我都會投入自己的感情,,都不是無動于衷的一臺機(jī)器,,去做簡單的記錄?!?

在我們生活的世界上,,棒棒糖需要每個人用自己的苦心和艱苦的勞動去獲得,沒有捷徑,。

鏡頭真的不是無情物,。誰說那快門“喀嚓”的一聲響動,不是攝影者的一顆心靈的律動,?

攝影僅僅是構(gòu)圖與光影的藝術(shù)嗎,?不是,它更是一種心靈的藝術(shù),?!拔业呐臄z充滿情感,我每天都在用心體諒苦難者,、幸運者,、奮斗者、成功者的內(nèi)心世界,,通過照片和千萬人一起分享人生快樂和分擔(dān)時間的憂傷……(文章轉(zhuǎn)載自: http://www.gerenjianli.com/Mingren/01/ 請保留此標(biāo)記)”

通過心靈的投入,,與拍攝對象之間建立一種親情般的情感紐帶,使王瑤不斷地得到最佳拍攝“角度”,不斷地征服讀者和觀眾,,從中國走向世界,,直到成為美麗的新聞攝影皇后,在“荷賽”奪冠就是最好的證明,。

荷蘭世界新聞攝影比賽簡稱“荷賽”,,被人們形象地比喻為“國際新聞攝影的奧斯卡”。2000年,,30歲的王瑤選送的參賽作品是系列照《60歲舞蹈家重返舞臺》,,在122個國家、4000多名攝影家,、40000多幅攝影作品中脫穎而出,,摘得“藝術(shù)類組照”金獎,同時也成為獲此大獎的中國第一人,。她用自己的美麗和獨具魅力的鏡頭語言,,向世界宣告了中國新聞攝影人的存在,這是她履行她自己都不太知曉中國攝影大使職責(zé)的開始,。

而30歲的攝影記者王瑤和60歲的舞蹈家陳愛蓮之間,,因拍攝問題而發(fā)生的有趣故事,也在口口相傳,。陳愛蓮經(jīng)歷了“文革”的坎坷,,飽經(jīng)磨難的舞者于晚年再登舞臺飾演16歲的林黛玉,并非使所有人看好,,一些人甚至以含有貶義的“老來俏”來嘲諷,。在傳統(tǒng)觀念中,穿紅戴綠是二八佳人的專利,,與花甲老嫗無干,。臺上臺下、里里外外,,整天為舞蹈為演出忙得跟總理似的陳愛蓮,,被王瑤冷不丁的一句“其實您很孤獨”觸動了,觸疼了軟肋,。王瑤隨陳愛蓮到南方巡演,,整天生活在一切,老人病了,,她去拿藥,;老人累了,她搬過一把椅子,,攝影的生命力就來自生活本身的感染力……而所有這些,,都讓王瑤充滿靈性的鏡頭捕捉到了,。相信凡是看過這一組照——圖片故事的人,都會被照片中所包含的人生內(nèi)容所打動,。

記得有人說過:“高手總是幸運的,。”攝影高手也如是,,似乎只有他們才能總遇到上佳的題材和上佳的機(jī)會,。

但我們不能忘記,而且要好好感謝一位叫作伊娜的人,,她是世界新聞攝影大師班的工作人員,,正是她的一句話給了王瑤信心和勇氣。她說:“如果你不參加(“荷賽”),,就連1%的希望都沒有,,參加了說不準(zhǔn)就有希望?!薄迷谕醅幱涀×诉@句話,。

受邀擔(dān)任“尤金·史密斯新聞攝影大賽”評委

在國際電影節(jié),中國電影導(dǎo)演,、演員受邀擔(dān)任評委已經(jīng)不算新聞,它表明中國的電影藝術(shù)和電影文化,,在世界范圍內(nèi)所受到的尊重和喜愛,。然而,與電影界相比,,在新聞攝影這個特殊的專業(yè)領(lǐng)域,,擔(dān)任國際評委的難度似乎要更大一些,在深層文化的滲透力和影響力也更大,。

那個5歲就開始學(xué)拍照的王瑤,,在她30年的攝影生涯中,又一次刷新了中國新聞攝影歷史的記錄,,成為該攝影大賽歷史上首位獲邀擔(dān)任評委的中國攝影家,。

一年一度的“尤金·史密斯新聞專題攝影大賽”,是世界新聞攝影界中最權(quán)威,、嚴(yán)肅的獎項之一,,創(chuàng)辦于1980年,在攝影家尤金·史密斯(1918-1978年)去世后,,由他的朋友為紀(jì)念和發(fā)揚尤金·史密斯人文關(guān)懷,、人道主義的攝影理想而捐資設(shè)立。尤金·史密斯既是一位著名的紀(jì)實攝影大師,,又是理想主義者,,被譽為“新聞攝影的普羅米修斯”,,為追求完美、堅持真理,、維護(hù)他的原則而受煎熬,。他惟恐“景深極大,感情深度不足”,,主張以“攝影文章”影響眾生,。作為二戰(zhàn)中的戰(zhàn)地記者多次負(fù)傷,代表作《水俁》(1972年)表現(xiàn)日本漁民遭受工業(yè)污染而水銀中毒的慘狀,,為此,,他同漁民同吃同住達(dá)三年之久。

王瑤[攝影家] - 藝術(shù)成就

11歲在北京實驗一小讀書時拍的《穿著新制校服上學(xué)去》(《開學(xué)了》)獲1981年全國好新聞一等獎,。17歲當(dāng)選北京中學(xué)生通訊社社長,,同年舉辦個人攝影作品展。1988年,,被北京師大附中保送免試進(jìn)入中國人民大學(xué)新聞系學(xué)習(xí),。1992年畢業(yè)先后任中國新聞社攝影記者、中國新聞社香港分社攝影部主任等職,。1992年去桂林空難現(xiàn)場采訪報道,,其中一幅照片獲1992年中國新聞獎二等獎。1996年赴美國亞特蘭大采訪奧運會,,所拍照片獲多個專業(yè)比賽大獎,。1998年以《特首董建華為香港回歸首個賽馬日開鑼》獲中國新聞獎二等獎,同年獲全國十佳攝影記者稱號,,成為獲此殊榮的第一個女記者,。

1999年赴荷蘭參加喬普·斯瓦特世界新聞攝影大師講習(xí)班學(xué)習(xí)。2002年至2003年被中國新聞社派赴美國研修深造,。曾參加過兩屆奧運會,、香港回歸、澳門回歸以及多次重要國事新聞的采訪,。攝影作品曾先后獲《佳能杯亞洲風(fēng)采攝影大賽》特等獎等30多個中外攝影獎頂,。2000年以《60歲舞蹈家重返舞臺》組照獲第43屆世界新聞攝影比賽藝術(shù)類金獎(荷賽獎),這是中國記者在荷賽系列獎項中的最高獎項,。同年當(dāng)選中央國家機(jī)關(guān)杰出青年,,中央電視臺《東方之子》欄目對她進(jìn)行了采訪。2001年應(yīng)邀擔(dān)任“荷賽”講習(xí)班中國學(xué)員資格評審人以及國內(nèi)攝影比賽和國際影展評委,。2001年底,,當(dāng)選中國文聯(lián)全委,是本屆全委會最年輕的委員,。2002年,,獲第五屆范長江新聞獎,,并當(dāng)選中國女?dāng)z影家協(xié)會副主席及中國攝影家協(xié)會副主席。獲中國十佳攝影記者和中央國家機(jī)關(guān)十大杰出青年等榮譽,。

王瑤[攝影家] - 中國的攝影大使

尤金·史密斯新聞攝影大賽,,不光是對攝影師提供精神上的鼓勵和名譽上的肯定,還為那些有才華,、干勁卻囊中羞澀的攝影家提供實實在在的幫助,,每年唯一的一位獲獎?wù)邔@得尤金·史密斯基金會的資助,以完成其參賽時申請的攝影深度報道計劃,。本年度的獎金數(shù)額為30000美元,,另有5000美元由評審團(tuán)自主決定是否同時授予獲獎?wù)摺6u選的標(biāo)準(zhǔn),,正是尤金·史密斯初衷:對攝影的激情,,對生命的關(guān)懷,對社會的探究,。

王瑤收到的邀請函是這樣寫的:“由于你在中國新聞攝影界擁有重要的引領(lǐng)地位,,我們相信你作為評委能夠使中國的攝影家們獲得更多認(rèn)可,因此我們從全世界范圍的攝影專家中選擇了你,。你杰出的資質(zhì),、職業(yè)攝影界對你的高度贊譽、你以往在其他攝影比賽中擔(dān)任評委的經(jīng)歷以及你的家學(xué)淵源,,都使你成為評審團(tuán)成員的理想人選,。”而事實上,,在關(guān)于新聞攝影的理念上,王瑤與前輩尤金·史密斯有著某種微妙的神交,。

談到邀請函上提到的“杰出的資質(zhì)”,,肯定是美國攝影家們對在美國芝加哥舉辦的《中西影會——攝影家眼里的兩個世界:王瑤——伯克曼中美名家攝影展》所引起的轟動記憶猶新。中美兩國兩位有代表性的攝影家,,用鏡頭語言所進(jìn)行的直接對話,,在中外文化交流史上恐怕并不多見,它的意義和影響都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了攝影本身,。

而最令美國同行所震驚的,,該是王瑤的攝影力作《后911——一個中國女性眼中的美國》(共計180幅照片)。同樣是普通人的生活,,紀(jì)實的風(fēng)格,,感動人的瞬間,富有時代感的表情,,而表現(xiàn)的卻是一個國家巨大陣痛后所剩的驚恐和反思,,所有這些都通過《教堂》,、《情侶》、《美國獨立日》等一幅幅照片得以生動展示,。正像這本畫冊的序作者阿特·謝伊先生所言:“她是一位受歡迎的訪問者,,她開啟了觀察我們國家的一扇新的窗,而這扇窗不同于美國人所開啟的那些……”

還是回到史密斯大賽上來,,本屆大賽,,共有22個國家的128位攝影師參賽,中國有兩位攝影師參加,。王瑤說,,“能夠獲邀擔(dān)任尤金·史密斯新聞專題攝影大賽的評委,覺得非常榮幸,,但這并不僅僅是我個人的榮譽,,更重要的是因為中國國力的增強(qiáng)以及中國攝影界近年來的飛速發(fā)展?!?

作為評委,,王瑤于7月和8月兩次赴美國紐約參加評審工作。她介紹說,,“與其他國際新聞攝影大賽相比,,尤金·史密斯新聞專題攝影大賽要求攝影家更能潛心深入到生活中,用影像傳達(dá)出自己獨特的觀察和感悟,。我覺得參加這次比賽對中國的攝影家來說將是一次展示自己和中國社會變化的很好途徑,,畢竟我們擁有不少優(yōu)秀攝影師,但他們在國際上的曝光度還很不夠,?!?

評選嚴(yán)格按照預(yù)先設(shè)定的原則進(jìn)行:“評選中,我們?nèi)辉u委始終遵循著獲獎?wù)咭瑫r具有對攝影的激情,、對生命的關(guān)懷,、對社會的探究這三個標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評判。即使攝影師的作品主題深刻,、角度獨特,,即使作品的表現(xiàn)形式新穎別致,且是原創(chuàng),,但是,,如果這些作品中看不到作者的人文關(guān)懷,看不到攝影師的愛心,,那么,,這些作品也獲不了獎?!?

王瑤還講了一個有趣的細(xì)節(jié):“由于史密斯基金有資助沒有經(jīng)濟(jì)條件完成個人計劃的攝影人繼續(xù)工作下去的宗旨,,所以,,非常可惜的是,,有一組作品就是因為作者表示,,一旦獲獎將把所獲得的獎金捐給盲人福利組織,從而違背了史密斯獎的規(guī)定,,為自己獲獎設(shè)置了障礙,。”看來,,公益之心是好的,、慈善之舉是對的,但是,,如果用在不適當(dāng)?shù)牡胤揭诧@得不妥,。

雖然,最終僅有的兩位中國攝影師的作品沒能獲獎,,但王瑤對明天抱有希望:“雖然中國參加這一大賽的攝影師還比較少,,但我覺得國內(nèi)有一些從事紀(jì)實報道的攝影師,他們的水平已經(jīng)達(dá)到了世界一流的水準(zhǔn),,完全有能力挑戰(zhàn)并摘取這個獎項,。”她還提醒中國參賽者,,“提交書面材料要全面,、詳細(xì),用英文闡述時要清晰,、準(zhǔn)確,,所提交的作品要能夠表現(xiàn)作者具備足夠的能力和潛力來完成自己計劃中的選題……”

用鏡頭拍攝《看不見的京劇》,將赴美國展出

新聞攝影和新聞寫作一樣,,看似記錄著什么,,實則創(chuàng)造著什么。因為,,見人所未見、述人所未述本身就需要藝術(shù)創(chuàng)作的獨到眼光,。生在北京,、長在北京的王瑤獻(xiàn)給2008年北京奧運會的禮物,是她即將出版的一本攝影畫冊《看不見的京劇》,。同時,,她的題為《粉墨人生》的京劇攝影展也于今年11月在中國美術(shù)館展出。

一踏入美術(shù)館的展品大廳,,巨幅攝影作品《鳳仙引》最吸引眼球,,那是讓人一望就難以忘懷的特寫鏡頭,,素材來自京劇《白蛇傳》中白娘子盜仙草一幕,畫面中白娘子“猶抱琵琶半遮面”的神態(tài)顯得空靈而有韻致,,古代東方女子的含蓄,、羞澀與伶俐、乖巧盡在不言中,。王瑤說,,要拍北京奧運題材有許多選擇,表現(xiàn)綠色奧運可以拍城市綠化環(huán)境,,表現(xiàn)人文奧運可以拍城市健身的居民,,表現(xiàn)科技奧運可以拍新建的大型體育場館……但是,要表現(xiàn)歷史悠久,、博大精深的中國文化,,還是拍京劇最好,讓外國人知道中國還有這么美麗動人的戲劇,。

京劇獨特的舞臺審美境界,,與王瑤的攝影藝術(shù)感覺有某種契合,在晶瑩剔透中罩著朦朧,,在抽象寫意中含著現(xiàn)實,,在磅礴大氣中藏著細(xì)膩,在精致華美中帶著粗糲……臉譜是古代的圖騰,?還是民俗的見證,?戲裝是當(dāng)年時尚的展示?還是服飾設(shè)計的匠心,?水袖是舞蹈創(chuàng)作者的靈光閃現(xiàn),,還是源于中國人哲學(xué)理念?鏡頭不是無思物,,鏡頭的思想就在它的人物,、景物、構(gòu)圖,、色彩,、光影中,或表達(dá)得淋漓盡致,,或敘述得余味無窮,。京劇《秋江》那“滿臺是水”的奇妙,在陳妙常上船之后愈發(fā)奇妙,,賦予王瑤一種澄明如水的思戀,,既是戲劇的,也是文化的,更是人生的,。

美國現(xiàn)代藝術(shù)博物館對王瑤的新作《看不見的京劇》倍感興趣,,定于2008年6月在美國本土舉辦亞洲品牌展銷市場開幕式上展出。

一位熱愛自己民族和國家的女新聞攝影記者,,一心想著“鏡頭報國”,,她最愛說的一句話是:“讓世界了解中國?!薄@句話,,使我們看出一位中國的攝影大使的責(zé)任心和使命感。

王瑤[攝影家] - 人生寄語

我最大的心愿是用相機(jī)記錄人類歷史的變遷,,反映祖國日新月異的面貌和普通百姓的真情實感,。我從小得獎,但得獎并不是我人生最驕傲的事情,,我最大的快樂和滿足是通過我的作品讓中國了解世界,,更讓世界了解中國。

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī),? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元