華夏民族的實體構(gòu)成于周代

現(xiàn)在讓我們看看,什么時候形成了“華夏”或“中華”的名稱,。

“中”這個字很簡單,就是“中央”的“中”,,可是“中央”的“中”要真正解釋起來也很麻煩,。因為它的來源究竟如何,是很復雜的問題,。由于眾說紛紜,,我們暫且不去管它。不過“中”字原來的意義是“正當中”,,由于有“正當中”,,所以有“四面八方”;也正因為有“四面八方”,,所以會有“正當中”,,這是相對的觀念。

人總說自己是最中央的,,而且也總?cè)菀渍f只有我自己是人,,旁人都不是人。自古以來,,世界各國都是如此,。例如我們中國古代對東方叫夷,北方叫狄,,西方叫戎,,南方叫蠻,認為他們都不是人,,只說自己是人,。不過這點不稀奇,,因為世界所有的文明都是這樣。

現(xiàn)在我們要談“中華”和“華夏”的名稱是哪里來的,。首先我們要知道,,“我群”與“他群”觀念的形成,一定先要有“我群”實體的存在,。

我們中國從新石器時代開始,,這個實體就逐漸在形成中。但是由于到了商代,,它還有內(nèi)圈,、中圈和外圈的分別,而外圈所到達的地區(qū)很難成為“我群”實體的一部分,。所以,這個“我群”實體的真正構(gòu)成應該是在周代,。

因為商代雖然已經(jīng)構(gòu)成了一個“我群”,可是它的“我群”太排外了,,沒有包容性,,不能擴大自己的“我群”。它可以用武力,、用征服來擴大自己的統(tǒng)治力,,但卻不能擴大自己的“我群”。所以商代雖然有一個很強大的政治力量,可以到達那些遠超過我們原來了解它的疆域之外,,但卻不能構(gòu)成一個華夏民族,。以商代文化的條件來說,足夠變成后來華夏文化的基礎,,可是卻無法構(gòu)成一個華夏民族的認識,,直到周代才有這種條件。

西周父辛爵

2

周人的遷移過程與氣候變化有關(guān)

周和夏,、商的關(guān)系,是很特別的,。周人在我們今天的了解是和夏人有一點關(guān)系,至于關(guān)系如何,,很難完全肯定,。不過至少周人常自以為是夏人的后代,而在說到夏的時候,,他們都說“我們的夏”或“我們偉大的夏”,。可是周人居住的地點不在夏人居住的地點,,而是和夏人原來的居地有一點點距離,。所以,究竟他們與夏人的關(guān)系是親屬的,聯(lián)盟的,還是屬下的,,我們難以判斷,。不過可以知道,他們是有關(guān)系的,。

周人與商人的關(guān)系,也和商人與夏人的關(guān)系一樣,,是共存的。周人的先主也可以數(shù)到十幾代以前,,這十幾代的先主在史籍和其他古代的典籍里交代得很清楚,。他們是和商人同一時代的,因此周人也不是繼承商人的一個族,,而是和夏、商同時存在的,,不過他們的活動地區(qū)稍微偏西一點,。

西周的史事在考古學上本來是沒有多少可說的,西周的歷史也很少有幾部書能說幾句,??墒?現(xiàn)在因為零零碎碎考古累積的結(jié)果,頗有可說之處,。過去的學者說周人完全是從西邊過來的,,而錢穆先生則認為周人是從山西慢慢往西搬,搬到陜西去,,并不是從陜西往東搬,,兩種說法不一樣。

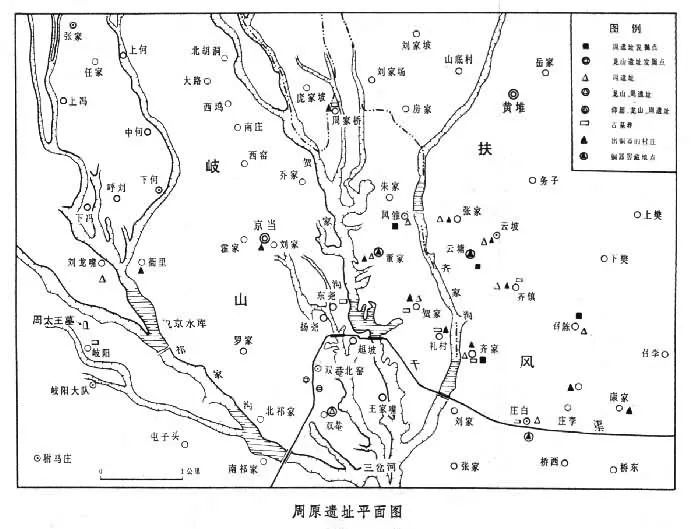

有趣的是,去年在陜北一帶發(fā)掘出一個周人的遺址來,,那個遺址正好布滿了整條移動的線索,,這是傳說與考古資料可以配合的地方。從零零碎碎傳說的資料來看,,周人應該是往北走,,然后又往南走;從考古學上來看,,我們也可以假定開周的幾位先王的時代,,就是在渭河地區(qū)周代的遺址。周人在搬到渭水流域以前,,有一段很長的經(jīng)歷往外走,,然后又回來。

在這個過程里,,還有一個很特殊的現(xiàn)象也是考古學上可以證明的,,就是氣候的改變。

因為周人往北走,,很可能就變成草原民族的一部分,,過的是草原文化的生活而忘了農(nóng)耕技藝,,后來才又重新拾起了農(nóng)耕技藝。所以,我們可以說它從北又往南,。從不能種地的地方到能種地的地方這條線,,恰好是農(nóng)耕與草原交接的線。這條線上攝氏溫度差一度,,我們可以在地圖上往南往北挪動幾十里,;攝氏溫度差五度,則往南往北可以挪動數(shù)百里,。

這是什么意思呢,?就是表示天氣暖和的話,農(nóng)耕地區(qū)可以往北延伸,;天氣冷的話,,農(nóng)耕地區(qū)就要往南收縮。由草原到農(nóng)耕中間的轉(zhuǎn)變,,可以使人搬家,;但同樣也可能因為氣候的關(guān)系,使原來居住的草原變成可以農(nóng)耕(的地方),。

我想,這兩個條件大概都存在,。因為氣候暖和了,農(nóng)耕地區(qū)擴大,,草原上的人可以做草原文化的地區(qū)就縮小了,。縮小以后,,他們感到壓迫,,就想擠出去,這一擠可能擠到邊緣的民族,;同樣,,天氣過冷的時候,靠北的地方連草原的日子都不能過了,,他們也要往南移,。像這種你推我,我推他,,他推第四者,,一路往南推,就形成了波浪形的鏈狀反應,。

由于氣候暖和的話,有局部性的人口壓力,;氣候變冷的話,又有鏈狀的壓力,這兩者都能造成人口的遷移。所以周人搬過來的這條路,,在我個人認為與氣候的壓力有很大的關(guān)系,。

周原遺址

3

周文化具有極強的包容性

周人在搬到這里建國以前,差不多是在三千四五百年前的時候,,這時中國的氣候整個都在轉(zhuǎn)變,,這里的氣候也在轉(zhuǎn)變中。恰好離現(xiàn)在三千四五百年前,,也正是雅利安人進入印度的時候,。

等到周人在這里建國時,他和商人的關(guān)系是并存的,。他的勢力不如商人大,,國家不如商人大,人口不如商人多,。但是,他的文化有接受商人的影響,,也有保存自己固有獨特的色彩;同時還接受了草原的影響以及西邊羌人的影響,,它本身就是很有包容性的混合體。

他以這種混合體的特點,,在打敗商人以后,,由于人少,要治理這么大的國家是很困難的,,所以就建立了許多駐防的點,。每個駐防的點,到后來都變成了一個國家。

從考古學上看,,最顯著的一個駐防點就是在今天北平附近的燕國所在地,。從這里我們看得清清楚楚,里面有商人文化的地盤,,有周人文化的地盤,,也有土著民族文化的地盤,三者共存,。由此可見,,周人又采取了所謂包容性極強的政策,對于舊日的敵人商人,,采取尊敬,、合作的態(tài)度,對于土著也采取合作,、共存的態(tài)度,,這種精神是很了不起的。

書名:《西周史》

作者: 許倬云

出版社: 生活·讀書·新知三聯(lián)書店

出版年: 2018-8

周人是同姓不婚的民族,,它以通婚的方式和其他的族群聯(lián)合在一起,,同時以包容的方式來共存。不僅在燕國的地點如此,,即使在長江邊靠近下游的當涂縣所出現(xiàn)的遺址也有同樣的現(xiàn)象,。這種包容性極強的情況,使得周人可以繼承在新石器時代就已經(jīng)有的傳統(tǒng),那個傳統(tǒng)就是從一個交流混合體里面構(gòu)成的共同體系,,它在周人身上得到延續(xù),。

現(xiàn)在再回到剛才我們所談的“華夏”,周人為什么要這么稱呼自己呢,?可能在古代,,“華”和“夏”兩個字是同一發(fā)音,讀急了變成一個字,,慢讀了就變成兩個字,。說實話,無錫人到現(xiàn)在對這兩個字還是分不清,,如果要他們念的話,,這兩個字的發(fā)音是完全一樣的?!叭A夏”變成周人用來稱呼整個的族群,,不過他并不叫它“周”,因為他承認有別處不是周,,這種精神很了不起,,使得中華民族可以成型。

4

文化包容性與政治包容性并存,,

造就了真正統(tǒng)一的政治秩序

在周人幾百年的統(tǒng)治里,,雖然它分出去的遠征軍或駐防軍的基地一個個變成國家,一個個逐漸地發(fā)揮了地方的特性,,可是那些特性只是小異,,基本上還是大致相同的。大的共同點就是遠到新石器時代已經(jīng)逐漸成型的共同體系,,所以我們說中國文化的統(tǒng)一性比政治的統(tǒng)一性先出現(xiàn),,而且維持的時間相當長。

等到周人強大的文化包容性與政治包容性出現(xiàn)以后,,才造成了一個真正統(tǒng)一的政治秩序,。這個政治秩序與剛才我們所講的文化體系相輔相成,替中國構(gòu)成了一個永遠龐大而充實的核心體,。這個核心體到以后,繼續(xù)不斷地有人口的移植與人口的收容,,不斷在吸收,,也不斷在擴大,內(nèi)涵極豐富,,而且擴張性也很強,。因此變成一個非常結(jié)實的文化大民族,它不會被打散,,在世界上是個少見的例子,。

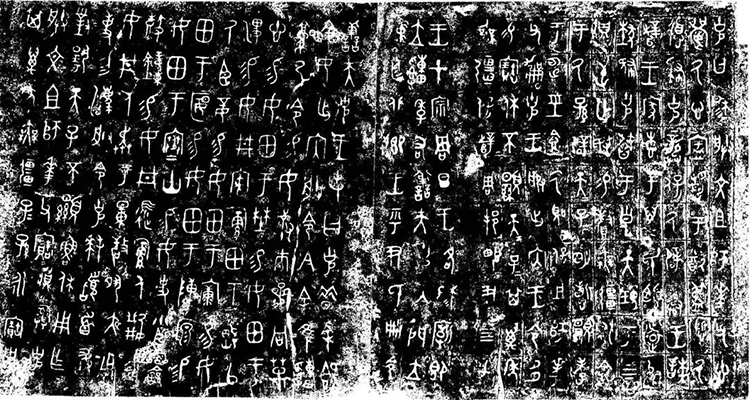

大克鼎銘文

例如,世界上另外一個龐大的印度古文明,。在印度次大陸上,,也有一個廣大的文化圈子,這個圈子的形成也是因為包容性很強,、吸納性很強,。可是它之所以長久沒有形成一個統(tǒng)一的政治秩序,,是因為它的政治秩序里沒有像周人這樣強大的包容性,。它只有文化的包容性而沒有政治的包容性,所以到今天,,印度境內(nèi)還是有種族的差異與宗教的差異存在,。

另外,羅馬帝國也構(gòu)成了一個強大的政治秩序,,但是因為沒有充實的文化共同性,,所以到后來雖然成為歐洲最主要的傳統(tǒng),但仍無法維持長期的統(tǒng)一,。因為它沒有文化的統(tǒng)一,,所以政治也無法統(tǒng)一,。

以這兩個龐大的體系作為例證的話,,我們可以看見,中國的個案是很不一樣的,。它使中國人無論到哪里都稱自己為中國人,,同時是中國無論怎么打也打不散的一個原因,并且造成了中國人觀念里所說的“分久必合”的影響,。其實我們中國分裂的時期遠比想像中長,,可是在我們腦海里,從來都只記得統(tǒng)一的時候,,不記得分裂的時候,,這個原因就是在我們文化的秩序與政治的秩序是合一的。

編輯:紅研

好消息:2021全國素質(zhì)教育新課堂教研成果評選開始了,,主要有論文,、課件、微課教案評選等,。同時開展第十四屆“正心杯”全國校園科幻寫作繪畫大賽,。主辦單位:《山西科技報·今日文教》編輯部、中國中小學教育藝術(shù)教與學研究中心,、《作家報社》,、北京正念正心國學文化研究院、中華文教網(wǎng)等,。咨詢電話,;010-89456159 微信:15011204522 QQ:1062421792

“護眼臺燈”亂象調(diào)查

“護眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設備,如何淪為個人提款機,?

救命的醫(yī)療設備,如何淪為個人提款機,? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元