1月12日下午,,“東方文脈·雅興長留——馬子愷古篆藝術(shù)新作展”在濟(jì)南大音美術(shù)館盛大開幕,,眾多文化界人士及嘉賓共赴這場(chǎng)藝術(shù)盛宴,。

本次展覽由中國文化藝術(shù)發(fā)展促進(jìn)會(huì)國學(xué)藝術(shù)委員會(huì),、香港衛(wèi)視總臺(tái)國際書畫院,、建邦集團(tuán)共同主辦,,大音美術(shù)館,、建邦財(cái)富中心等機(jī)構(gòu)承辦。展覽藝術(shù)家馬子愷在致辭中表示,,古篆藝術(shù)是中國最具代表性的文化符號(hào),,承載著中華文明的萬古源流和自強(qiáng)不息的精神,,此次展覽以古篆為主題展開了東西方的文化交流與對(duì)話。山東省文化館副館長李思峰稱贊馬子愷先生是藝術(shù)大家,,其研創(chuàng)的古篆藝術(shù)是傳播中華文化的特色名片,,此次與西方藝術(shù)大師畢加索的作品同臺(tái)展出,體現(xiàn)了馬子愷融匯中西,、貫通古今的藝術(shù)成就,。

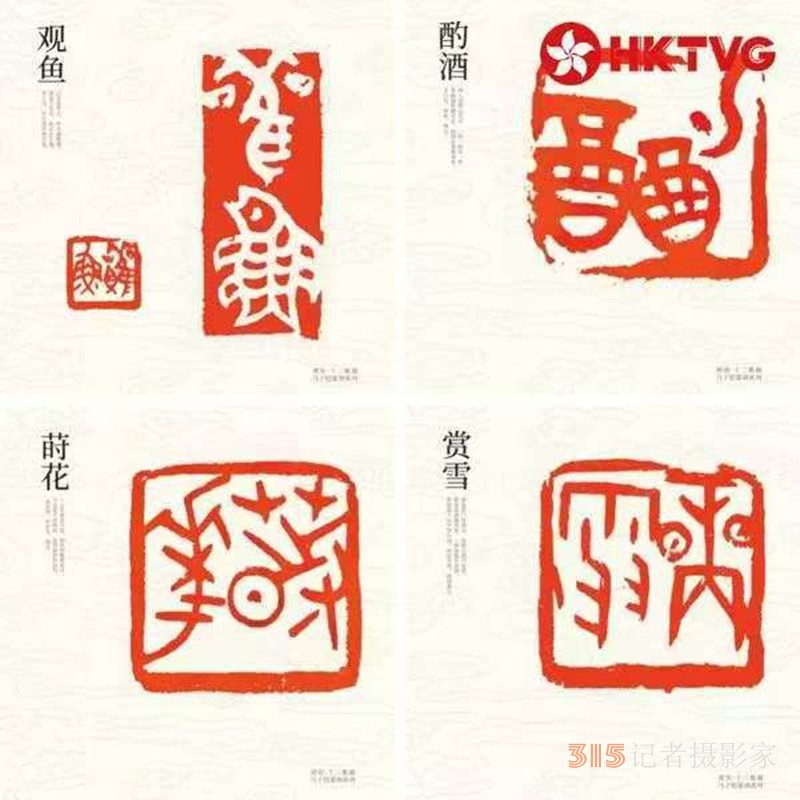

此次展覽的展品以“東方文脈·雅興長留”為主題,展出了馬子愷近期創(chuàng)作的彩墨古篆,、篆刻作品近三十幅,,反映了他近時(shí)期的創(chuàng)作風(fēng)貌。同時(shí)展出的還有館藏明清書法精品及揚(yáng)州八怪的系列珍品,,策展人還將馬子愷作品與世界級(jí)藝術(shù)大師畢加索,、夏加爾的作品同堂陳列,讓觀眾通過對(duì)比,,看到中西藝術(shù)在人文背景,、繪畫語言、審美情趣等方面的差異和相近,。

馬子愷是當(dāng)代古篆書法藝術(shù)的優(yōu)秀代表,,三十多年來深入探索研究古文字藝術(shù),以古文字為創(chuàng)作元素,,加入當(dāng)代藝術(shù)觀念,,創(chuàng)作出一批內(nèi)涵豐富、色彩絢麗的藝術(shù)作品,。多年來,,他攜帶這些作品在世界各地舉辦藝術(shù)展覽,、學(xué)術(shù)交流,,受到各界名流的贊譽(yù),為中華傳統(tǒng)文化的傳播做出了表率,。

此次展覽不僅是一次古篆藝術(shù)的盛宴,,更是對(duì)傳統(tǒng)文化的一次深情回望與現(xiàn)代詮釋,展示出知名企業(yè)的社會(huì)責(zé)任和良好公益形象,,為弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)文化藝術(shù),、豐富群眾文化生活、推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)貢獻(xiàn)了力量,。

實(shí)習(xí)編輯:王曦

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī),? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元