李曉松的山水畫中,有一種暮色之秋涼,。

他常在山中畫茅屋三二間,,有智者觀山悟道,此實為精神之自況,。身居深山,,則常見煙霞彌漫,泉咽危石,,松影映日,,如此情境,心何所依,,唯在山更深處,。

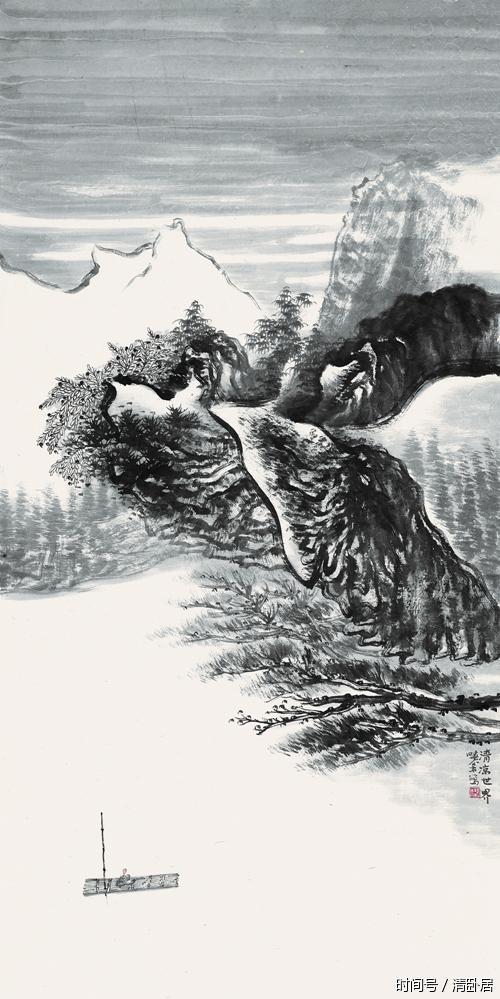

康屯午后即景 68x34cm 2017年

欲知山水之樂,非先歷紅塵,、閱盡滄桑者而不能為,,人最初發(fā)源于山水之間,唯有回歸本真,,復歸自然,,方能寄寓情懷,獲得心靈的真正和諧與寧靜,。人行走于江湖,,江湖快意的光影隨時光流逝逐漸黯淡,,而山水依舊,,生生不息,令人睹之頓生敬畏,。山水之中有“道”之精神,,山水圖像實為世界之本質(zhì)圖像。所以能寫山水者,,先得有清涼的山水之心,,有自然之敬畏,后須有人生之積淀,,可于山水中寄寓身心,,重構(gòu)山水之精神內(nèi)涵。自然,,筆墨情趣與學養(yǎng)累積也是進入此境的前提,。

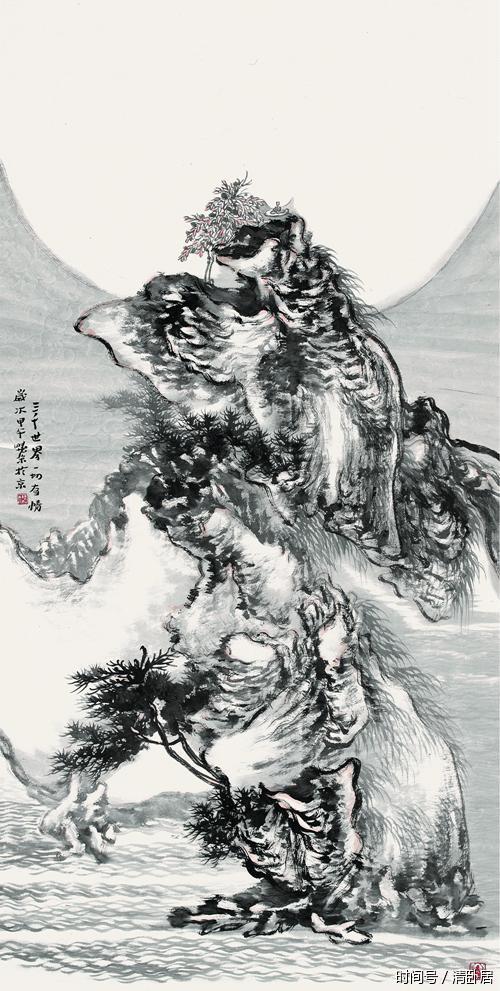

千家寨之將軍拜母峰 68x34cm 2017年

曉松為得山水之道者,,他在出道之初就被譽為山水天才,惟其天性與山水境界天然相契,,可以洞悉山水之神秘幽微之處,。尋常者見山是山,不知山之深層意味,,山水無言,,唯有靈性者可與之精神交流,溝通對話,,氤氳合一,。山水知音自能聞山水間耳不可聞之天籟之音,自能見目不可見之奇崛圖像,,渾然忘我,,心游白云縹緲間。

曉松為人真誠,,多年前,,我與曉松在淄博相識,如今相見,,還是那個率真隨性的李曉松,。我們雖然各自都已經(jīng)離開原來的位置,進入新的江湖,,但卻沒有絲毫的陌生感,。和曉松很少有電話聯(lián)系,可謂淡如清水,,我們都有些懷念李杜時代的文人之交,,騎著毛驢,跋涉千里,,方得一見,,此后一別,即是關山萬里,,唯有文字可以連接那些綿長的山水路途,。畫山水者首先須是個真人,惟其人真,,方能知山水之真,。

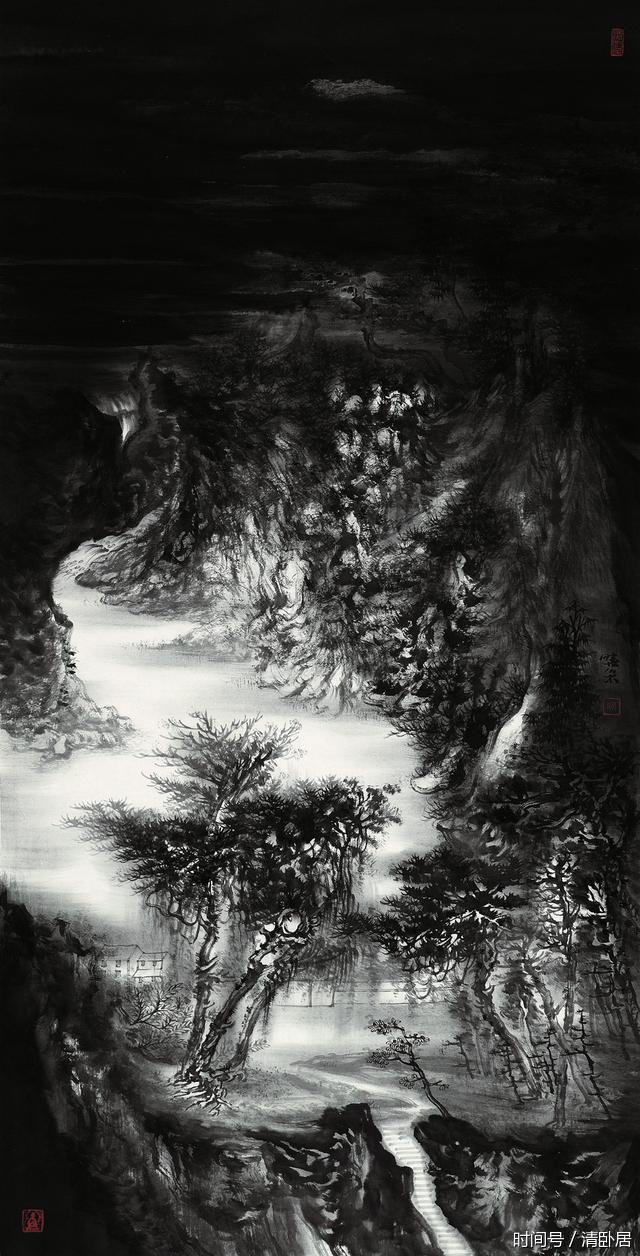

清涼世界 136cm×68cm 2014年

曉松囑我為他的畫寫幾句,我以為,,中國畫的根本追求,,是造就一個人精神的高度升華與完善,人格達到了“至善”,,精神復歸于自然,,則畫反倒在其次,。況且,有了這樣的境界,,則筆下不會有俗,、匠之氣,自然會有空明澄澈的畫境,。

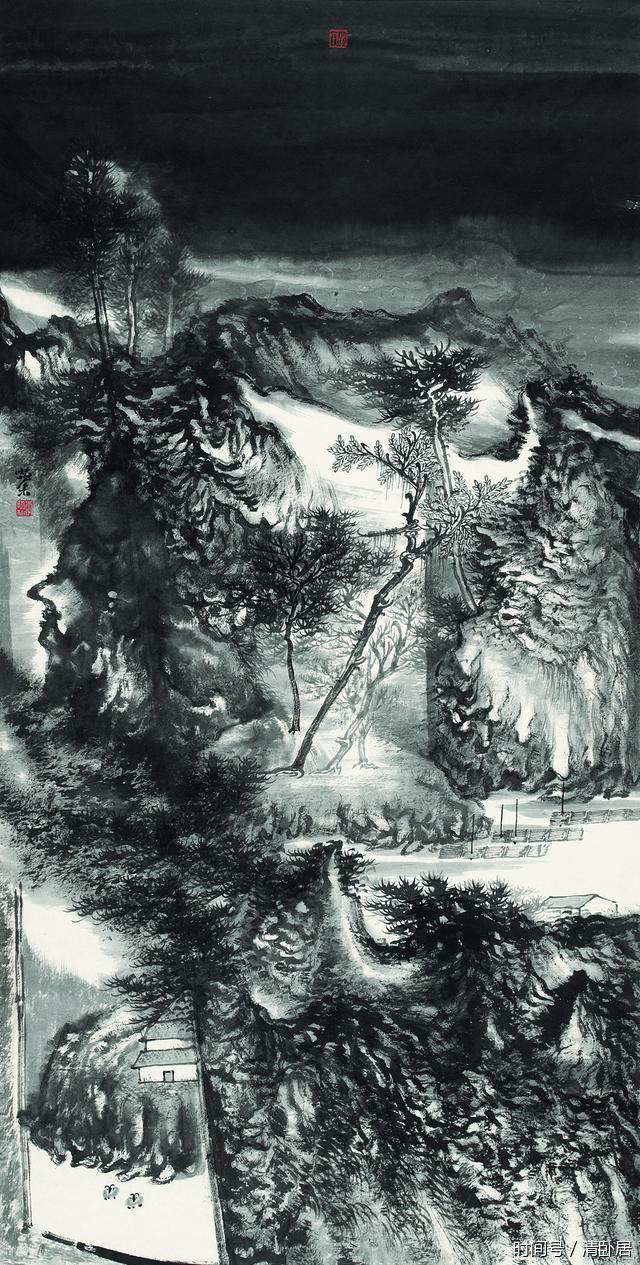

曉松的山水畫,,筆致精妙而畫境渾厚,典雅脫俗,。山,、水、云,、樹木,、流泉、房舍皆統(tǒng)一在一種秋涼的氛圍之中,,近山深邃,,遠山蒼茫,畫面寓雜多于統(tǒng)一,,精微處筆意繁復,,宏闊處煙云縱橫,實為胸有丘壑之作,。近年來曉松在筆墨上益趨精妙,,畫面更有一種飄渺、圓融之氣,,這是曉松創(chuàng)作心態(tài)走向堅定的標志,。雖然我也偶爾懷念曉松早年畫中那種直覺式的精神呈現(xiàn),而今日的建構(gòu),,是畫家走向深厚,、走向宏闊的必由之路,這種建構(gòu)不僅包涵著筆墨的錘煉,、山水精神的養(yǎng)成,,還包涵著學養(yǎng)的累積、人生體驗的積淀與生命的沉思,。

三千世界 136cmx68cm 2014年

好的藝術都是對遮蔽世界的揭示,繪畫所繪也是目所不能見之物,,它理應是人與自然交流的精神結(jié)晶,。當心靈的圖像呈現(xiàn)于宣紙,就意味著山水的精神歷史被改寫,,畫家不僅凈化,、重塑了心靈,,且創(chuàng)造、揭示了一個新的山水世界,。在飄零秋葉的脈絡中,,在普通山石的紋理間,都蘊藏著一個世界,,我們面對它們,,如同諦聽眾神的歌吟,如同面對自己幽暗,、深邃的內(nèi)心,。

當李曉松走進山水之間,就已經(jīng)注定了這種發(fā)現(xiàn),、對話,、凝視的宿命。

月下緣生系列之一 136cmx68cm 2013年

暮色凝遠山,,實在是遠行者常見的圖景,,這是一個綿延著傳統(tǒng),令人心境清涼,、充滿人生感喟的詩性氛圍,,在當代山水畫中,李曉松揭示并創(chuàng)造的,,正是這種可貴的圖景,。面對近乎永恒的山水狀態(tài),或獨立山谷,,觀日月之行,,或醉舟江上,不知今夕何夕,,人生如此,,不亦快哉!漢魏仗劍觀海的英雄,,大唐騎馬遠行的少年,,宋代攜驢望山的高士,皆迷醉于這同一的情境,。能用手中的畫筆消解時空的迷幻,,與古人對話,與山水呼吸,、律動,,也就不枉此一生。

月下緣生系列之十三 136cmx68cm 2014年

夜讀《水滸》,看到魯智深大鬧桃花村一節(jié),,看到老魯獨行山林間,,其境如幻還真,不禁心旌動搖,,大覺神往:“又趕了三二十里田地,,過了一條板橋,遠遠地望見一簇紅霞,,樹木叢中,,閃著一所莊院。莊后重重疊疊,,都是亂山,。”我們都是獨行者,,可見晚霞,,可望亂山,如遇路人,,老魯之輩皆是兄弟,,何問手中是禪杖還是毛筆,前方路途正遠,,盡管趕路便是,。

藝術簡介:

李曉松,1968年生于山東淄博,。

現(xiàn)為中國藝術研究院藝術創(chuàng)作研究院畫家,、研究員,

中國人民大學繼續(xù)教育學院李曉松藝術工作室導師,,

中國美術家協(xié)會會員,。

(編輯:李月)

“護眼臺燈”亂象調(diào)查

“護眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設備,,如何淪為個人提款機?

救命的醫(yī)療設備,,如何淪為個人提款機? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元