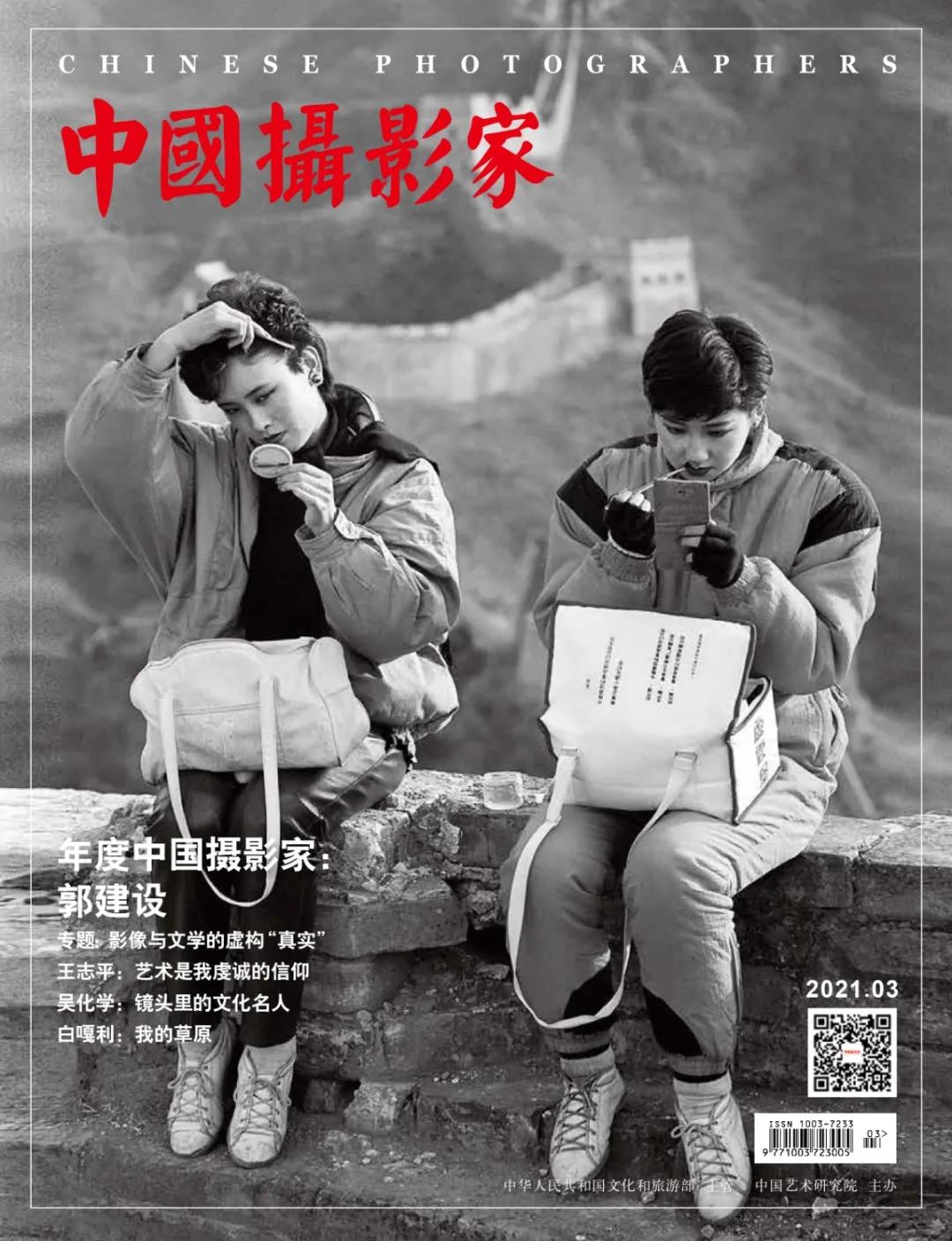

封面:慕田峪長城補(bǔ)妝的時尚青年,,

北京,1989年,。

攝影:郭建設(shè)

年度中國攝影家

我拍的是人間煙火

— 訪攝影家郭建設(shè)

攝影/郭建設(shè) 嘉賓/楊浪 采訪/陽麗君 李德林

村子里的新媳婦,,山西,1998 年,。 郭建設(shè) 攝

攝影記者的成功與否,,與照片本身有關(guān)系,也與圖片編輯,、辦報方針密不可分,,這些因素直接決定攝影記者的拓展空間。陽麗君(以下簡稱陽):了解到你有參軍經(jīng)歷,,那是什么機(jī)緣接觸攝影的呢?郭建設(shè)(以下簡稱郭):1977年我參軍,,新兵連訓(xùn)練結(jié)束后,陰差陽錯地去了部隊機(jī)關(guān)軍務(wù)科當(dāng)打字員,。有一次,,無意中發(fā)現(xiàn)一大高個兒背著相機(jī),我好奇地問我們科長:“部隊還有專職搞攝影的?”我們科長說:“還真有,,怎么著,,你對這個感興趣?”我說:“這個多時髦!”當(dāng)時,王文瀾在師里搞攝影,,我就找到他,,恰巧有攝影干事準(zhǔn)備復(fù)員,他說:“好啊,,你們科長同意就行,。”就這樣,,我到了師直屬隊直政科,。那時候,科里有兩臺相機(jī),,一臺東方205,,一臺海鷗4B,直屬隊沒有暗房,,我們就借用王文瀾的,。拿上相機(jī)就成為部隊的攝影通訊員了,,往《解放軍報》《戰(zhàn)友報》送稿的任務(wù)就落在我身上,。那時候,,王文瀾正忙著回北京找工作,他在中國攝影家協(xié)會碰到了正在招募攝影記者的《中國日報》文教部主任郁季民,,就這樣,,王文瀾毛遂自薦去了《中國日報》,那是1980年,。1980年下半年,,我去《中國日報》實習(xí),那時候《中國日報》的員工都在《人民日報》18號樓辦公,,我的相機(jī),、膠卷都是自帶,干得風(fēng)風(fēng)火火,。最后,,郁老師說:“干脆你也過來吧?!币簿褪钦f,,《中國日報》試刊的時候我就已經(jīng)在那兒了,1982年正式創(chuàng)刊,,我正式入職《中國日報》,。

李德林(以下簡稱李):入職《中國日報》后,你好像主要拍中央新聞?《中國日報》與眾不同,,一版有一張大照片,。

郭:當(dāng)時,《中國日報》沒有獨(dú)立的攝影部,,美術(shù)和攝影在一塊,,叫美術(shù)攝影組,攝影記者是王文瀾,、王肖梅,、康曉敏和我4個人,王文瀾和我在中央組,。1982到1993年,,一干就是12年。當(dāng)時,,國內(nèi)中文報紙的編報方針都是先確定文字,,然后用照片來填補(bǔ)空余版面。但《中國日報》剛創(chuàng)刊,,從第一任社長江牧岳到劉尊棋,、馮錫良、陳礫,、朱靈幾位總編輯,,再到編委會和編輯們,,都很重視攝影,他們都是先確定各個版的照片,,然后再加減文字,。我是風(fēng)風(fēng)火火的行動派,閑不住,,前8年基本是連軸轉(zhuǎn),,天天在外面飛,沒有家的概念,。當(dāng)時,,總編輯給所有攝影記者的準(zhǔn)則就是“別讓我在報社見到你們,報紙上見照片”,。

北京大學(xué)圖書館的大學(xué)生,,北京,1982 年,。 郭建設(shè) 攝

楊浪(以下簡稱楊):可以說,,當(dāng)時的《中國日報》和《中國青年報》是中國當(dāng)代紀(jì)實攝影的根據(jù)地,王文瀾,、賀延光紀(jì)實攝影地位的奠定跟這兩份報紙的辦報方針有著直接關(guān)系,。20世紀(jì)80年代中期開始,這兩份報紙攝影記者的見報率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于文字記者,,于是,,密集地涌現(xiàn)出了一批紀(jì)實攝影人才,迅速形成中國報業(yè)的紀(jì)實攝影,。

因為這兩份報紙在紀(jì)實攝影中的地位,,全中國的優(yōu)秀記者、影像資源被吸引到這兩個媒體中?,F(xiàn)在回頭看,,20世紀(jì)80年代不錯的影像,一半以上都是發(fā)表在這兩份報紙上,。有一次,,我跟雍和聊天,說起《中國青年報》第一次用半版的篇幅發(fā)照片,,是我做的編輯,,賀延光幫忙挑的照片,這在80年代是無法想象的,。

郭:賀延光1983年進(jìn)《中國青年報》,,那時候,《中國青年報》跟《中國日報》經(jīng)常打擂,,《人民日報》受到了影響改用大照片,,《光明日報》也隨之跟上,。《中國日報》一直要求照片要創(chuàng)新,,1982年“全國新聞攝影大賽”恢復(fù),我便用當(dāng)年五屆全國人大五次會議的照片參加了首屆,,結(jié)果得了銀獎,。攝影記者的成功與否,與照片本身有關(guān)系,,也與圖片編輯,、辦報方針密不可分,這些因素直接決定攝影記者的拓展空間,。

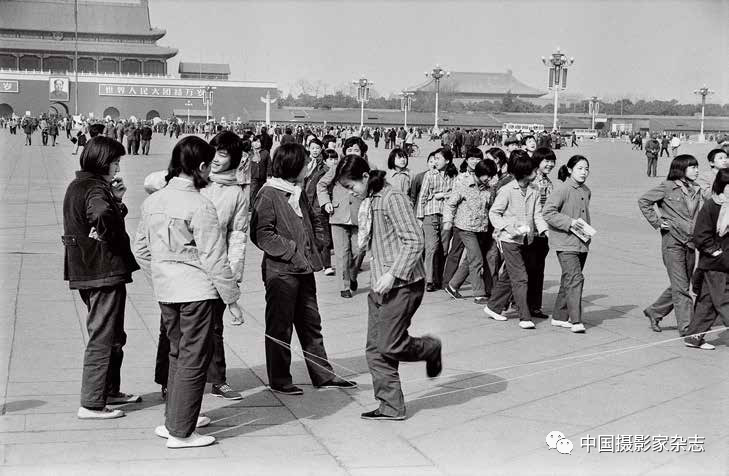

天安門廣場跳猴皮筋兒的女學(xué)生,,北京,1983 年,。 郭建設(shè) 攝

楊:20世紀(jì)80年代的中央新聞,、國際新聞是有固定規(guī)范的,今天依然如此,。那個時候,,紀(jì)實攝影的突破最早體現(xiàn)在事件性的新聞攝影上,王文瀾拍攝的國家領(lǐng)導(dǎo)人,、鄭鳴拍攝的《望長城內(nèi)外》都是極具創(chuàng)新的新聞作品,。80年代,蔣齊生對于中國紀(jì)實攝影的突破起到了關(guān)鍵作用,。蔣老知道我開始寫攝影評論后,,對我非常重視,跟我談過3次,,還跟我談假照片的問題,。從蔣齊生這樣的前輩到以賀延光、解海龍所在的群眾性攝影藝術(shù)團(tuán)體(例如,,北京的廣角攝影學(xué)會),,可以說是上面風(fēng)氣通,下面群眾廣,。

郭:首先,,那個年代為攝影記者提供了發(fā)表的園地、施展的土壤,,并沒有作過多條條框框的限制,。其次,當(dāng)時的總編輯,、編輯都很有擔(dān)當(dāng),。比如,,中央大型會議及國家層面活動中,因為《中國日報》創(chuàng)刊不久,,沒有給攝影記者的名額,,總編輯劉尊棋就把他的請柬給我,讓我去拍照,,他代表的是記者,,位置都比較靠前,不能隨便動,,我因為拍攝時不符合會場要求,,沒少受處罰。北京首屆國際馬拉松比賽舉辦,,為了拍到日本孿生兄弟撞線的那一刻,,我是直接沖進(jìn)去拍攝的。那時候沒有自動對焦,,按了3張后,,所有警察開始追我,把我清出了場外,。我回去沖出來一看,,有兩張?zhí)摰模粡垖嵉?,?dāng)天連夜改版,,把這張照片放大做了頭版。第二天,,總編輯,、社長拿了50份報紙去體委做檢查。

天安門前的金水橋,,北京,,1983 年。 郭建設(shè) 攝

李:“抓拍”“擺拍”是當(dāng)時攝影界的熱點(diǎn),,《中國日報》專門開辟了一個“抓拍”專欄,。

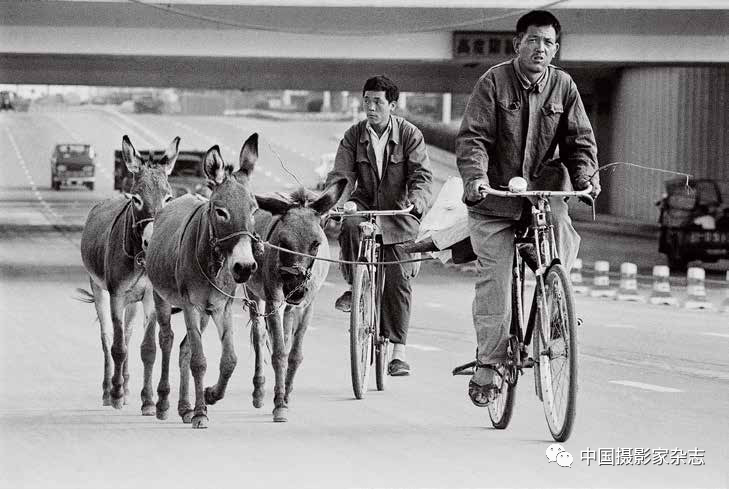

郭:那時候,《中國日報》評論版關(guān)主編開設(shè)了一個“抓拍”專欄,,說要給攝影記者們開辟一塊天地,。20世紀(jì)80年代初,能夠讓專業(yè)攝影記者走到大街上去關(guān)注百姓日常生活,,這是很有意義的,,我后來得獎、出專題都得感謝這個專欄。王文瀾走的也是這個路徑,,比如,,他拍的穿著裘皮騎自行車、我拍的毛驢過建國門立交橋等照片,,都是用老百姓的日常生活反映時代變化,。1986年以后,新聞攝影和紀(jì)實攝影已經(jīng)很成熟了,。那幾年,,我創(chuàng)造了新聞?wù)掌?65天有400多篇見報的記錄。

楊:那時候,,新聞攝影和紀(jì)實攝影的深化跟國家的改革形勢直接相關(guān)。1978年底,,十一屆三中全會公報強(qiáng)調(diào)把黨和國家的工作重心轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì)建設(shè)上來,,1984年,14個沿海城市開放,,真正掀起了中國的改革大潮,。這個時候《中國日報》創(chuàng)刊是要加入國際新聞媒體行列、與《紐約時報》《華盛頓郵報》相競爭的,。

當(dāng)時的新聞攝影記者已經(jīng)培養(yǎng)出了良好的敏感度,,因此,用鏡頭拍下的80年代中后期的大量變化是跟改革相呼應(yīng)的,,走上大街抓拍的廣泛出現(xiàn),,說明中國的改革已經(jīng)改變了人們的生活。當(dāng)時,,蔣老一直致力于糾正違背新聞攝影規(guī)律的擺拍造假,,提倡符合新聞?wù)鎸嵭缘淖ヅ摹:髞?,我們?dāng)評委,,過于完美的照片一看就是擺拍。

天安門廣場人民英雄紀(jì)念碑前的盲童,,北京,,1986 年。 郭建設(shè) 攝

李:現(xiàn)在流行“街拍”,,是不是跟80年代的街拍完全是兩個概念?

郭:現(xiàn)在年輕人流行的街拍好像自拍比較多,,拍攝的是自己的生活狀態(tài)。我們那會兒的街拍是“掃街”,,拍攝主體是老百姓,。其實,報社的領(lǐng)導(dǎo)對街拍沒有具體要求,中央新聞拍完,、沒有正式采訪任務(wù)的時候,,怕攝影記者閑著沒事干,就讓我們都老老實實“掃街”去,,比如1985年修長城,,我騎著A80摩托車帶著王文瀾去了很多次。當(dāng)時,,《中國日報》提倡盡量去拍一些老百姓的日常生活,,表現(xiàn)真實的中國百姓生活狀態(tài),因為只有老百姓的生活才能最真實地反映一個城市,、一個國度的狀態(tài),,所以才出現(xiàn)了大批街拍。

楊:現(xiàn)在回過頭去看改革開放后的作品,,當(dāng)時紀(jì)實攝影中的街拍國內(nèi)繞不開李曉斌,,境外繞不開劉香成。當(dāng)時,,李曉斌是《新觀察》唯一的攝影記者,,而《新觀察》不是官方媒體,所以,,街拍這個分支是他作為攝影家個人的實踐,,在當(dāng)時屬于少數(shù)派。從20世紀(jì)80年代中期開始,,紀(jì)實攝影成為主流,,那時候,除了重大新聞,,也開始出現(xiàn)了反映改革開放,、人民生活變化的作品。但是,,這里面也有分支,,比如,北京拍胡同的攝影師至少有十幾個,,但一脈偏紀(jì)實,,一脈偏藝術(shù),側(cè)重不同,,但當(dāng)時沒有形成特別清晰的流派,。

郭:在我的概念中,新聞攝影是按你所供職單位的要求在特定的新聞現(xiàn)場完成的拍攝,。好的攝影記者需要在這個現(xiàn)場中精準(zhǔn)抓到新聞事件的關(guān)鍵,,并且與眾不同。所謂不同,就是瞬間不同,,看作品呈現(xiàn)的瞬間有沒有故事,、有沒有意義,所以,,新聞現(xiàn)場的拍攝考驗的是攝影記者的站位,、視角、預(yù)判能力和應(yīng)變能力,。而街拍則有更多的選擇,,也更強(qiáng)調(diào)攝影師對環(huán)境和事物的主觀認(rèn)識,帶有自己的思想和偏好,。比如,,不是任何背景都適合街拍,等人入畫,、追人入景等都是街拍的方式,。

長安街上的送煤工,北京,,1982 年,。 郭建設(shè) 攝

陽:20世紀(jì)80年代的攝影氛圍很好,,《中國日報》的平臺也很高,,你28歲就在中國美術(shù)館辦了自己的個人攝影展?

郭:確實如此。20世紀(jì)80年代新聞攝影的良好氛圍對我個人來說受益匪淺,。那時候,,我個人發(fā)表、獲獎的作品很多,,就想著辦一場個人攝影展,。但相比老一輩攝影家,我還資歷尚淺,,有些顧慮,。當(dāng)時,《經(jīng)濟(jì)日報》的鄧維從文字記者轉(zhuǎn)到攝影記者,,告訴我不要有那么多雜念,,在他和文瀾的鼓勵下,我打消了心里的顧慮,,心無旁騖地開始籌辦影展,。隨后,由《中國日報》,、中國新聞攝影學(xué)會,、中國攝影家協(xié)會共同主辦,在中國美術(shù)館舉辦了名為“起點(diǎn)”的郭建設(shè)個人攝影展,那年我28歲,。

舉辦個人攝影展在當(dāng)時的新聞攝影界應(yīng)該屬于首例,我從沒想過要對外進(jìn)行宣傳,,但卻無意間受到了中央媒體的報道,。這里有一個小故事:因為我的個人影展正好與“全國新聞攝影大賽”作品展同時開幕,當(dāng)時,,中央電視臺新聞組的主任帶著孩子去看作品展,,無意中發(fā)現(xiàn)了我的展覽,便打電話給他們新聞部到現(xiàn)場做了一個采訪,,隨后就在新聞聯(lián)播上播出了3分40秒,,在今天來看真的是不可思議。另外,,美術(shù)館的個展還有一件事讓我至今難忘,。我從1983到1986年跑過書畫界的新聞,好多大畫家得知《中國日報》的小郭子辦影展后,,紛紛潑墨作畫作詩,,還帶著畫作、書法作品親自來美術(shù)館祝賀,,以至于展覽現(xiàn)場分不清是影展還是畫展,。不得不說,那時候的人真是沒有利益雜念,。辦完個展沒多久,,我就去美國了。

永定門火車站的候車人,,北京,,1986 年。 郭建設(shè) 攝

建國門立交橋下趕毛驢進(jìn)城的農(nóng)民兄弟,,北京,,1984 年。 郭建設(shè) 攝

陽:剛提到你在中國美術(shù)館辦完個展就去了美國,,在美國的經(jīng)歷對你的攝影理念有沒有沖擊或改變?

郭:1987年在中國美術(shù)館辦完展覽后,,我同時收到了日本和美國的影展邀請,我選擇了美國,。展覽在伯克利大學(xué)新聞研究中心舉辦,。之后,受底特律新聞學(xué)院攝影系一位教授的邀請,,我又去那里講了半年課,,給攝影系的學(xué)生講中國故事,,并在那里辦了展覽,捐了20多幅作品給底特律新聞學(xué)院,。后來,,簽證到期,教授繼續(xù)給我安排了課程,,當(dāng)我跟報社說要延期一年,,辦簽證延期的時候,收到了王文瀾和報社的來信,,具體內(nèi)容我忘了,,只記住一句話,文瀾說:“你永遠(yuǎn)記住,,你是個攝影師,,你的鏡頭一定要對準(zhǔn)自己的國家?!本瓦@樣,,我毅然決然地回來了。在美國待了一年,,在學(xué)校講學(xué)的時間居多,,平時接觸的朋友還是以華人為主,所以,,沒感覺自己有多大變化,。

考取摩托車駕照,北京,,1984 年,。 郭建設(shè) 攝

李:在你的記者生涯中,,有什么特殊的采訪經(jīng)歷嗎?

郭:1984年12月,,聯(lián)合國大會討論柬埔寨的問題,《中國日報》決定派一個記者組去了解真實的柬埔寨,,需要兩個文字記者,、一個攝影師,我很榮幸地成為采訪組的攝影記者,。臨行前,,我們?nèi)嗽谖鞴擞H王在北京的官邸見到了親王本人及喬森潘、宋雙,,這幾位是當(dāng)時柬埔寨各方勢力的重要領(lǐng)導(dǎo)人,。獲得這幾位的認(rèn)可為接下來的采訪鋪平了道路,我們得以順利地在柬埔寨前線,、難民營采訪了近兩個月,。那次采訪,,我在戰(zhàn)火頻發(fā)的熱帶叢林里拍到了戰(zhàn)士、民兵,、戰(zhàn)地醫(yī)院,、難民營等的真實現(xiàn)狀,還出乎意料地拍到了躲入?yún)擦值募t色高棉領(lǐng)導(dǎo)人波爾布特,。當(dāng)時拍回的作品在《中國日報》發(fā)表,,可以說是填補(bǔ)了柬埔寨那段歷史的影像空白。本來我打算用這組照片參加荷賽,,但考慮到這些作品涉及外交,、政治等諸多敏感問題,所以最后放棄了這個想法,,不過,,作為新聞攝影記者,有這樣一次經(jīng)歷就足夠了,。

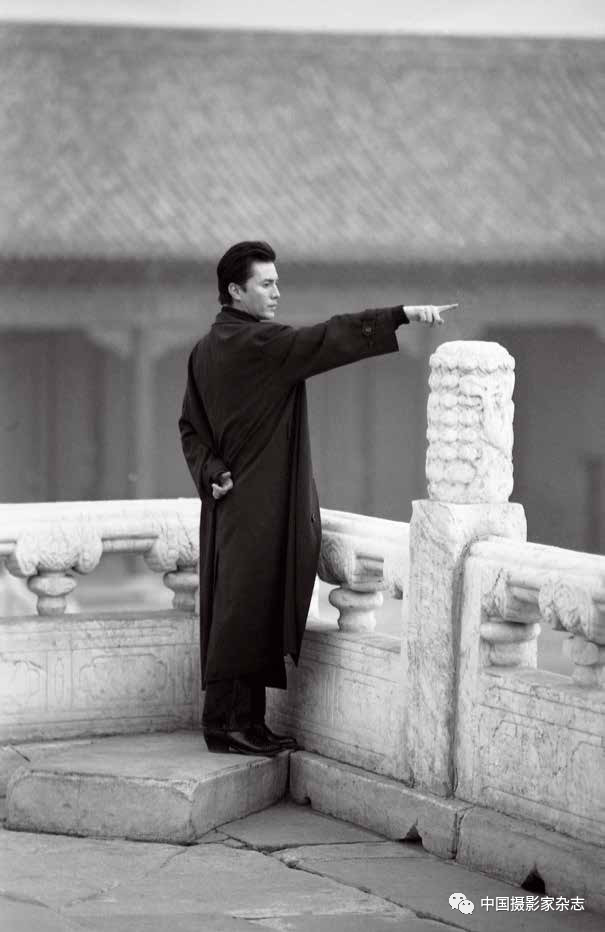

好萊塢影星尊龍在故宮博物院,,北京,1996 年,。 郭建設(shè) 攝

陽:郭建設(shè)和王文瀾兩位老師當(dāng)時都供職于《中國日報》,,楊浪老師,你覺得他們倆的作品有什么區(qū)別?

楊:王文瀾作品的畫面平靜,,構(gòu)成嚴(yán)謹(jǐn),,且有一種個人風(fēng)格的幽默,但他太把自己隱藏在相機(jī)后面了,,我反倒更欣賞1976年他拍的唐山地震中孫桂蘭被救出的那張,,盡管有點(diǎn)模糊,卻能強(qiáng)烈地感受到攝影師的家國情懷,、對生命的敬畏,。郭建設(shè)是行動派,在他的作品中能看到攝影家按下快門那一瞬間的情緒,,不像王文瀾那么深思熟慮,。當(dāng)然,攝影師的捕捉都是情緒式的,,但每個人的情緒峰值不一樣,,這也構(gòu)成了攝影家稟賦的差異。現(xiàn)在,,他每天拍一張,,其實就是攝影家在面對似水流年時的本能反應(yīng)和情懷彰顯。讀作品讀什么?就是讀攝影家們和生活的關(guān)系,,看他們的審美和情懷,。

《紅色中國》之后,,是時間和影像的積累,是一個人成熟后對文化的遵從,,是對攝影價值的重新理解和發(fā)現(xiàn),。李:20世紀(jì)90年代,全國掀起了一股“下海潮”,,你也是緊跟時代潮流,。當(dāng)時為什么離開《中國日報》呢?

郭:我離開《中國日報》其實就一個原因,那就是作為攝影記者,,該干的都干過了,,該拿的獎也都拿了,好像也沒有更高的目標(biāo)可以追求了,,所以就想換一種活法,,換一個新領(lǐng)域激發(fā)新的創(chuàng)作靈感。

我離開《中國日報》算是新聞攝影界的一件大事,,在別人看來,,我是在峰巔時期突然轉(zhuǎn)身的,難免引發(fā)各種猜測和議論,,其實主要原因就是個人追求創(chuàng)新的那股子熱情,,說得通俗點(diǎn)就是不安分。

楊:那時候,,郭建設(shè),、鄭鳴幾乎是同時離開《中國日報》《中國青年報》的。我認(rèn)為這其中有一個深層次的原因,,那就是1992年前后是中國改革開放發(fā)展歷程的一個重大節(jié)點(diǎn),,正在經(jīng)歷中國市場化大潮。他應(yīng)該是當(dāng)時攝影人里最早成立公司的,。

郭:離開報社以后,,在朋友的支持下,我成立了世紀(jì)風(fēng)情影視文化傳播有限公司,。那個時候,,我對公司經(jīng)營沒概念,,只堅持了五六個月就轉(zhuǎn)給別人了,。后來,到甘肅夏河做文化公司,,把拉卜楞寺外面的一條街改裝成了文化一條街?,F(xiàn)在想起來,我做公司的最終目的不是賺錢,,而是奔著交朋友,、搞攝影去的,,所以那些年,錢沒賺到,,但拍了不少非常有意義的作品,。折騰了幾年,最后確認(rèn)自己不是做生意的料,,所以,,后來還到《經(jīng)濟(jì)日報》下屬報紙《名牌時報》工作了一年多,也去廣告公司做過藝術(shù)總監(jiān),。最后還是回歸初心,,做自己的工作室,拍片兒,。

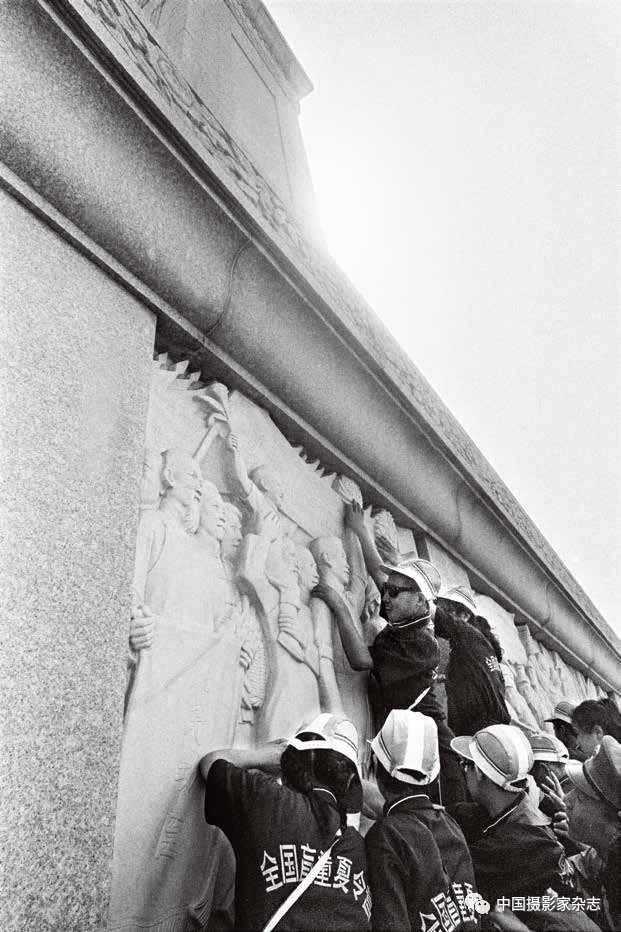

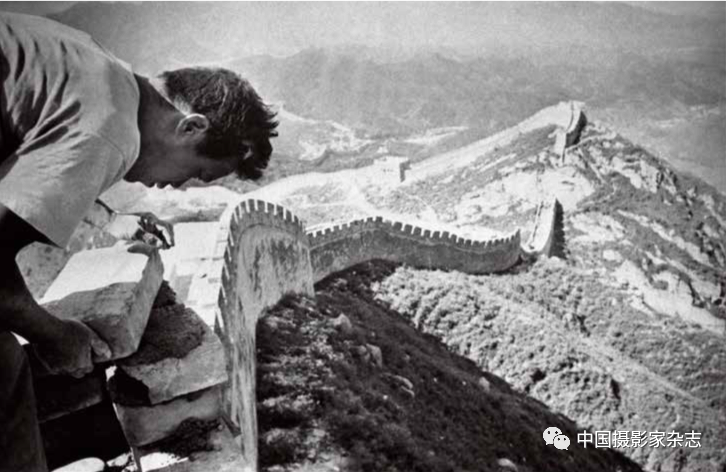

重修長城,,北京,1985 年,。 郭建設(shè) 攝

陽:很多人因為《紅色中國》認(rèn)識你,,請談?wù)勥@個專題。

郭:2003年,,時任中國藝術(shù)攝影學(xué)會會長的劉雷說要拍“紅色中國”專題,,談?wù)邿o心、聽者有意,,我說你如果不行動,,我有現(xiàn)成的?;厝ヒ院?,我把資料庫里的反轉(zhuǎn)片和負(fù)片挑了大概2000張,并全部擴(kuò)印成5寸小樣在北京體育大學(xué)的會議室鋪開,,大家一進(jìn)門,,都目瞪口呆,劉雷轉(zhuǎn)了一圈,,第一句話就說:“郭子,,我不拍了。我給你一個重大題材,,整理《紅色中國》,,我拯救了那些沉睡多年的近能奠定你今后攝影家的地位,你得感謝我一輩子,?!狈堑溥^后,我就在朝陽文化館辦了《紅色中國》的展覽,,正式推出了這個專題,。2004年中法建交,,王苗所在的香港《中國旅游》為我組織了一個全球巡展。緊接著,,中國文聯(lián)出版社也跟我簽了10%的版稅出版《紅色中國》,,印了5000冊,這還成了他們編輯部的第一本圖文書,。

我的這二三十年,,可以分為兩個階段:一是1993到2003年的動蕩期,遇到什么拍什么;2003年以后,,我發(fā)現(xiàn)整理比拍攝重要,,于是不再盲拍,開始整理底片,,有意識地拍專題,。

青稞田里的姑娘,西藏昌都,,2006 年,。 郭建設(shè) 攝

李:一開始,我以為《紅色中國》是個應(yīng)景之作,,但隨著你的不斷整理,、豐富,我發(fā)現(xiàn)這個專題很有深度,。

郭:后來這10年,,我再拍《紅色中國》就脫離純粹的色彩追求了,當(dāng)然,,還會有紅色,,但內(nèi)容方面我會盡量避開浮于表面的獵奇,而是以中國老百姓血液里流淌的,、發(fā)自內(nèi)心在衣食住行,、婚喪嫁娶等民俗中對紅色的傳承為側(cè)重。

楊:我在看到他的《紅色中國》專題時,,第一感覺是他成熟了,。在紀(jì)實攝影中,他是最早嶄露頭角的,,但中間脫隊一段時間,,《紅色中國》專題背后有著深厚的文化意蘊(yùn),也讓他再次回歸中國攝影的主流,,并從紀(jì)實攝影師上升為藝術(shù)家,。

在他剛分享的完整經(jīng)歷中,我覺得這里是有規(guī)律可循的,,那就是這一代人誰也脫離不了改革開放這個時代,。在紀(jì)實攝影中,他是最早的弄潮兒,,1992年改革大潮裹挾著一批人進(jìn)入市場經(jīng)濟(jì),,他也是其中一個,并把與影像相關(guān),、處于發(fā)育階段的市場領(lǐng)域都接觸了一遍,,但最后還是選擇回歸攝影。

往前線運(yùn)送彈藥的婦女運(yùn)輸隊,,柬埔寨,,1984 年。 郭建設(shè) 攝

李:除了《紅色中國》,,你還整理了哪些專題?

郭:1992年開始整理底片,、成立圖片庫時,只是單純地覺得應(yīng)該整理作品,,但對整理后有什么用,、怎么用都沒有清晰的概念??梢哉f,,通過整理《紅色中國》,我拯救了那些沉睡多年的近30萬張底片,。

《紅色中國》之后,,我還整理了北京往事、中國人的手工藝,、攝影家等專題,。就我自身而言,我最重視的是北京專題,。我7歲進(jìn)京,,除了當(dāng)兵那幾年一直生活在這座城市,從20世紀(jì)70年代末我就開始拍北京,,一直堅持到現(xiàn)在,,但總覺得自己與畫面中的場景、影像背后的故事是有隔閡的,,離得很遠(yuǎn),,我熟悉北京,卻常常感覺陌生,,因為這個城市變化太快,,有可能昨天走過的街道明天就變了樣,所以想用鏡頭記錄。

另外,,同樣是街拍北京,,但我總感覺有一種怎么拍都拍不過80年代初的落差,也許是年齡的原因,,少了些沖動,,多了些沉穩(wěn),抓拍水平下降了,,也或許是人們的生存狀態(tài)不同了,,少了些質(zhì)樸和清純,多了些裝扮和潮流,。

楊:不是他退步了,,是他們這一代人和這個社會現(xiàn)在的主流人群脫離了,以至于很難了解年輕人的生存狀態(tài),、所思所想以及和這個社會的沖突,。

從事攝影到今天,他幾乎是一個時期一個專題,,不同時期感覺不同,。郭建設(shè)這批攝影人的最初成就是拍重大事件塑造的,價值是預(yù)置的,,而《紅色中國》之后,,是時間和影像的積累,是一個人成熟后對文化的遵從,,是對攝影價值的重新理解和發(fā)現(xiàn),。但他也有他的問題,這也是他們這一代攝影人的問題,。他是脫了軍裝投身攝影的,,有攝影直覺,是絕對的實踐派,,但這批人普遍沒有文化準(zhǔn)備,,需要有人指點(diǎn),一旦領(lǐng)悟,,他們是有作品呈現(xiàn)給大家的,。藝術(shù)就是對人的觀察,攝影也是,,但是怎么解析對人的觀察,,這是先天賦予的。

寨子里的民主選舉,,貴州,,2001 年,。 郭建設(shè) 攝

李:這代人雖然缺少文化準(zhǔn)備,但是他們似 乎并沒有被羈絆,,成就沒被超越,。

楊:這一代攝影人,誰手里沒有10萬張底片,,但是很少有人躬下身來去整理自己的底片,,以一種親歷者的身份去回溯,、理解,、發(fā)現(xiàn)自己曾經(jīng)記錄下來的歷史光影。

好在躬逢其盛這個大時代,。就像郭子說他傾向于北京專題,,因為再想補(bǔ)充記錄已經(jīng)不可能了,只能是對既有作品進(jìn)行價值再發(fā)現(xiàn),,但是發(fā)現(xiàn)有高下優(yōu)劣之分,,取決于個人的文化準(zhǔn)備以及重新取舍。但也吃虧,,比如,,薩爾加多是經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,因為研究經(jīng)濟(jì),,所以,,他的拍攝內(nèi)容都與勞動力流動有關(guān)系,因此,,其他人無法替代,。

陽:2020年,故宮建成600年之際,,你拍的美國演員尊龍游故宮受到了很多人的關(guān)注,。

郭:尊龍是好萊塢演員,當(dāng)時被譽(yù)為“亞洲第一美男”,。拍尊龍的時候,,我已經(jīng)離開報社了,尊龍的干媽宋懷桂女士找到我,,想讓我給他拍一組照片,,我一聽是演《末代皇帝》的尊龍,當(dāng)時就把拍攝場景定在了故宮,,隨后,,我們?nèi)缂s在故宮拍了半天。2020年,,《大眾攝影》在做故宮建成600年的專題,,問我有沒有相關(guān)作品,,我還真沒有拍故宮建筑的作品,就整理了一套尊龍游故宮的片子給他們,,差不多有100張,,表情很豐富,結(jié)果影響很大,。陳小波編故宮600年畫冊看到后,,也特意聯(lián)系我加了一幅作品,這都得益于我對照片的整理,。

小熊出沒,,北京,2020 年,。 郭建設(shè) 攝

攝影畫面中那些雋永的不會消失的人間百態(tài),,或者代表一個時代曾經(jīng)輝煌但正在消失的社會形態(tài),我把這些叫作“人間煙火”,。

李:拍攝中,,你最注重的是什么?

郭:我的照片唯一想留住的就是煙火味,也就是生活氣息,。不管是街拍還是拍別的,,首先,它得觸動我,,對我的視覺,、感覺或是生活理解有觸動,我才會拿起相機(jī),。因為在我看來,,攝影是由符號組成的,攝影畫面中那些雋永的不會消失的人間百態(tài),,或者代表一個時代曾經(jīng)輝煌但正在消失的社會形態(tài),,我把這些叫作“人間煙火”,這些東西是我想要在作品中呈現(xiàn)和保留的,。

楊:對郭建設(shè)的作品進(jìn)行解構(gòu),,會發(fā)現(xiàn)他的作品肖像類很少,景別整體偏窄,,環(huán)境信息有限,,不自覺中顯露出一種煙火味,這也是紀(jì)實攝影家的風(fēng)格分野,。同樣是造型藝術(shù),,美術(shù)和攝影是大不相同的,繪畫作品的每一個筆觸都是畫家人為添加,、著色的,,而無意間進(jìn)入攝影家取景框的所有畫面信息都是有價值的,。

李:現(xiàn)在已經(jīng)是全民攝影的時代了,攝影對你而言是什么?

郭:我們經(jīng)歷過相機(jī)作為奢侈品,、省吃儉用租相機(jī),、買膠卷的時代,現(xiàn)在,,攝影已經(jīng)完全沒有了門檻,。對我來講,攝影已經(jīng)成為我的一種生活方式,,拍得好與壞,、發(fā)不發(fā)表、得不得獎都不重要,,重要的是畫面里有我的發(fā)現(xiàn),,這樣的作品就是有價值的,。從我拿相機(jī)到現(xiàn)在,,第一沒轉(zhuǎn)行,第二每天還在拍片,,其實我已經(jīng)很滿足了,。

菲律賓,2018 年,。 郭建設(shè) 攝

李:我有一個觀點(diǎn),,進(jìn)入手機(jī)時代以后,攝影的記錄性功能已經(jīng)非常弱了,,作為攝影家,,到了需要表達(dá)的時候了。

楊:其實,,這里面有一個重要的攝影文化現(xiàn)象,。原來攝影理論中還有“唯一瞬間”,還在討論鏡頭干預(yù)生活,,大約以2000年為界,,移動通訊工具徹底改變了攝影格局,現(xiàn)在,,每一個瞬間至少有兩個鏡頭存在,,之前的“唯一瞬間”不存在了。20世紀(jì)80年代,,攝影作為一個文化現(xiàn)象還是精英化的,,以時間換取空間是精英化的拍攝方式,拍攝,、發(fā)表,、傳播都控制在精英手里,,并干預(yù)和影響了大眾。但是,,技術(shù)發(fā)展以后,,這個精英存在的物理基礎(chǔ)不存在了,互聯(lián)網(wǎng)的迅速進(jìn)入,,傳播特權(quán)也不存在了,,精英被徹底解構(gòu)。攝影的崇高降維,,非精英化了的攝影開始走向平民化,,成為人們的一種生活方式,包括精英們也開始用平民化的方式拍攝,。在這個大的時代背景下,,需要原來的精英們對幾十萬張的影像資料庫進(jìn)行價值再發(fā)掘。

攝影的記錄功能確實在逐漸衰減?,F(xiàn)在,,每天創(chuàng)造的影像垃圾遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于有價值的影像,老照片在這些年受到熱捧,,就是因為之前的歷史記錄全都是文字,,攝影術(shù)發(fā)明之后,生產(chǎn)了大量的中國相關(guān)影像,,只是我們不知道而已,,所以,老照片其實就是影像價值的重新發(fā)現(xiàn),。另一方面,,這與影像相關(guān)的社會需求有關(guān),本質(zhì)還是影像價值的再發(fā)現(xiàn),,但是現(xiàn)在淹沒的比發(fā)現(xiàn)的多,,因此,在當(dāng)下,,攝影作品歷史價值,、文化價值的發(fā)現(xiàn)者有時候比攝影家本身還重要。

陽:謝謝!

作者簡介

郭建設(shè),,1959年生,,中國文藝志愿者協(xié)會理事、北京市朝陽區(qū)文聯(lián)副主席,、中華文明攝影家聯(lián)盟秘書長,。1982至1993年,任《中國日報》攝影部中央組記者,。1987至1988年,,赴美國底特律新聞學(xué)院講學(xué),。曾獲金牛獎攝影大賽金獎(1985)、全國新聞攝影作品銀獎(1986),、全國好新聞作品特別獎(1988),、北京亞運(yùn)會專題攝影展最佳動感獎(1990)、中國抗洪救災(zāi)優(yōu)秀攝影工作者(1991),、全國十大青年攝影家(1992),、金路獎(2002)、首屆亞洲新聞攝影比賽金獎(2006),、抗震救災(zāi)優(yōu)秀攝影家(2008),、文明中國杰出攝影家(2010)、第13屆中國攝影金像獎(2020)等獎項,。曾舉辦個人影展“起點(diǎn)”(中國美術(shù)館,,1987)、“十年再見”(北京劇院,,1997),。曾出版《紅色中國》(中國文聯(lián)出版社,2003),、《小橋煙雨:烏鎮(zhèn)》(與邵雙平合著,,中國工人出版社,2004),,主編《朝陽是我家》(文明雜志社,2014),、《百姓攝影》(文明雜志社,,2011)等書。作品被中國美術(shù)館,、廣東美術(shù)館,、麗水?dāng)z影博物館等機(jī)構(gòu)收藏。

(編輯:鑫果)

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī),? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元