南充日?qǐng)?bào)-南充新聞網(wǎng)記者卜兵

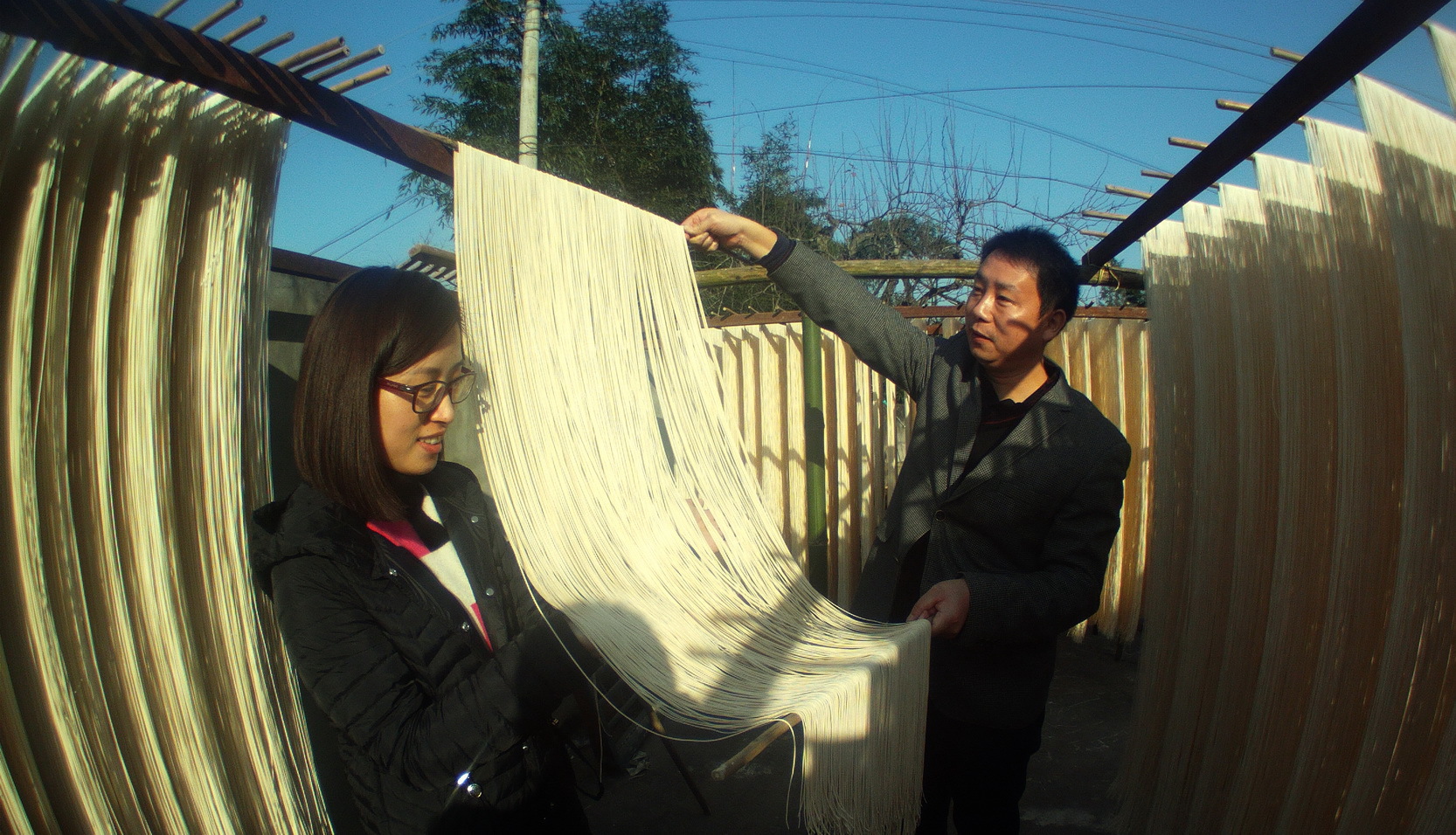

下鍋煮后,柔軟細(xì)滑,,吃在嘴里麥香回味悠長。這是許多消費(fèi)者對(duì)食用閬中市棗碧鄉(xiāng)楊家河村3組村民楊興勇的掛面后,給出的評(píng)價(jià),。12月19日,踏著冬日的暖陽,,記者前來該鄉(xiāng)采訪,,用鏡頭記錄這位鄉(xiāng)村樸實(shí)無華的掛面匠。

楊興勇的家位于楊家河岸邊的大山深處,山高溝深,,所處的山脈屬于劍門山系,,不僅風(fēng)景秀麗,純樸的鄉(xiāng)村民俗給人一種回歸自然的真切感悟,。由于天氣睛好,,楊興勇一家正在做掛面,大家忙忙碌碌,,到棗碧鄉(xiāng)前來觀光的游人把他家的作坊擠得水泄不通,,當(dāng)天生產(chǎn)的300多公斤掛面被搶購一空。

在他的作坊里記者看到,,只有一臺(tái)十分陳舊的壓面機(jī),,再就是掛面桿和曬面架,雖然簡單,,但夫婦倆每天卻要生產(chǎn)300至400公斤面條,,楊興勇對(duì)記者說,他做面沒有什么特別之處,,也不知道為什么別人吃了他的面條都說好,,吃完又來,顧客來自四面八方,,最遠(yuǎn)的來自重慶,、成都等地,有的還專門當(dāng)作禮品快遞到上海送給朋友,。

楊興勇是一位樸實(shí)的村民,,采訪他沒有更多的言語,他只知道按照傳統(tǒng)做法加工面條,。他說,,每天要用的面粉全是他自己加工的,不去市場上購面粉,,麥子就在當(dāng)?shù)卮迕窦依锸召?,他們村出產(chǎn)的麥子也不錯(cuò),由于海拔高,,光照時(shí)間長,,麥子產(chǎn)量好,顆粒飽滿,,作為原材料很正宗的,,加工過程中從不摻任何東西。

除此之外,,和面對(duì)他來說也很有講究,,每天要加工的面粉倒進(jìn)專用的大盆子里后,,再根據(jù)面粉的數(shù)量配進(jìn)食鹽化成水后開始和面。鹽與面的比例隨季節(jié)而改變,,春秋天多夏季少,,如果鹽放得多了掛出去的面就軟,一根根往地上落,;少了則拉不開,,一拉就斷了。

再就是加工技巧,,做了一輩子掛面活計(jì)的楊興勇,,他在磨面時(shí)不計(jì)電費(fèi)成本,一般情況下磨面只磨3次,,而他卻要磨6次,,剝出來面粉很細(xì),再進(jìn)入壓面程序后,,他必在面板上多過兩道,,讓面條更有筋勁。下鍋煮后,,雖不到一分鐘就熟了,,面條卻特別軟滑,不會(huì)折斷,。

時(shí)下進(jìn)入歲末,,楊興勇更忙了,主要是附近鄰居開始?jí)哼^年面了,,幾乎每天排起了隊(duì),,還要應(yīng)付很多外地前來購買的游人。雖然很忙,,但他快樂著,,沒想到藏在深山里做面條還這么出名。

在許多地方,,掛面桿和曬面架子已經(jīng)被悄悄地收了起來,掛面就成了一代人心中的回憶,。像楊興勇這些不甘失業(yè)的掛面匠看到人們吃膩了機(jī)械制做的食品后,,感到新的商機(jī)來了,便重操舊業(yè),,將手工掛面擺到了城市的市場上,,居然得到了不菲的收入,作為游人也可以親自體驗(yàn)一把。如今能看到碾米,、手工做面,、古法榨油等一批在我們眼前即將消失的行業(yè)工匠,,又重新歸來,走進(jìn)我們的視線別有一番滋味,。

(編輯:月兒)

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī)?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī)? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元